Por Rodolfo Crespo[1]

Un error en Cuba es un error en América, es un error en la humanidad moderna. Quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos.[2]

José Martí

Periodo 1790/1800–1900

a) Elementos de la división internacional capitalista del trabajo que favorecen a La Habana — no a Cuba — desde 1510 y que desaparecen o atenúan su acción desde finales del siglo XVIII

Las condiciones favorables que permitieron a Cuba — en realidad a la villa, ciudad, puerto de La Habana — disfrutar de una situación beneficiosa— muy alejada de una condición periférica— a nivel estructural en la división internacional capitalista del trabajo durante los primeros 300 años de existencia de esta, estaban prácticamente agotadas a fines del siglo XVIII, mientras las que se mantuvieron vieron atenuar su acción.

El primero de los elementos en agotarse fue el sistema de fortificaciones y construcciones militares. Habiendo succionado mucho capital y ejercido un fuerte efecto multiplicador en otras muchas actividades de la villa, en el siglo XVIII vio su conclusión.

Las transferencias de dinero conocidas como los situados, instaurados en 1584 y provenientes del Virreinato de Nueva España, que sufragaron los gastos de defensa del territorio indiano, y de cuyo presupuesto La Habana absorbía la mayor cantidad, llegan a su fin en 1810 tras declarar México su independencia de la metrópoli española.

Con el ascenso de Brasil y la costa este del territorio norteamericano, la importancia del puerto de La Habana, aunque se mantiene, disminuye relativamente, lo que unido a la ampliación de la economía-mundo capitalista con la incorporación de Rusia a fines del siglo XVIII, el Imperio Otomano y el subcontinente indio — batalla de Plassey, 1757— hace disminuir el peso relativo de la América española, en la que Cuba desempeñaba un papel importante.

Hay otro pilar de la Isla que decae en el siglo XVIII: la plaza-fortaleza de La Habana. Durante dos centurias fue factor clave en la atracción de fondos para su fortificación, protección y custodia, lo que había permitido a la villa disfrutar de una posición estructural favorable dentro de la división internacional del trabajo del capitalismo histórico. Sin embargo, en 1762, tras más de 200 años en que ninguna fuerza enemiga intentó siquiera asediarla, La Habana, que a la sazón era el centro militar y marinero más importante y protegido de todo el hemisferio occidental, fue tomada por los ingleses, en el hecho de guerra de mayor significación de los tres primeros siglos de colonización americana, en la mayor movilización militar y naval que se conociera hasta el siglo XIX en la historia de América.

Esta ventaja como plaza inexpugnable en la defensa del imperio y guardiana protectora de sus valores a la que La Habana había sacado tanto rédito durante siglos, llegó a su fin cuando sus defensores y fortalezas cedieron a los embates y empujes de las fuerzas del almirante inglés Lord Albemarle. Pensada como la Numancia de América, rodeada de fuertes y murallas, que tanto efecto disuasorio tuvieron durante dos centurias, a partir de mediados del siglo XVIII, cuando la Revolución Industrial estaba generando una nueva artillería cada vez más potente, de mayor alcance y más precisa en sus blancos, la concepción defensiva de plaza cerrada se tornaba obsoleta.

Los tiempos numantinos habían pasado, por mucho que la ciudad-fortaleza fuera defendida al modo histórico español de «no pasarán», los ingleses pasaron y enterraron, definitivamente y para siempre, una ventaja estructural de la que había disfrutado la ciudad durante dos siglos.

b) Nuevo elemento de la división internacional capitalista del trabajo que le dio a La Habana y a otras muchas regiones de Cuba una relevancia mundial de primer orden a partir de 1790/1800

Todo lo anteriormente descrito habría llevado a que La Habana hubiese transitado hacia un estado de estancamiento, y a que el resto de la Isla, olvidado en los primeros 300 años de colonización, se hubiese mantenido en un estado de letargo y atraso. Pero ocurrió un hecho fortuito: la sublevación de los esclavos de Saint Domingue determinó la desaparición brusca y sin transición del hasta entonces primer suministrador de azúcar, café y añil del mercado internacional.

Bajo la acción de esos acontecimientos Cuba pudo desarrollar, de manera casi violenta, su ya existente, aunque exigua, economía azucarera y cafetalera. Entre 1790 y 1828 la Isla pasa de una posición secundaria en los mercados de azúcar y café a ser el primer productor mundial, y a estas dos mercancías agrega otras como el aguardiente de caña, las mieles finales (melaza), la miel de abejas, la cera y el cobre. Desde 1829 y hasta 1870 Cuba es el primer productor mundial de azúcar de caña.

El crecimiento fue brutal, si tomamos como puntos de referencia los 100 años que van desde 1794 — fecha en que ya comienza a sentirse el estímulo de la debacle plantadora haitiana— hasta 1894 — cuando se produce la mayor zafra de todo el siglo XIX, previo a su drástica reducción por la guerra que comenzó en 1895—, el resultado nos arroja la mareante cifra del 5496 %, una progresión de dimensiones astronómicas de las que se conocen pocas en la historia económica del mundo.

Cuba levantará en la primera parte del periodo una base técnico material que adelantará, incluso, a muchos países europeos: llegó a tener en 1837 el cuarto ferrocarril del mundo, coetáneo con los de Francia y Bélgica, y funcionó casi diez años antes que en la España que era su metrópoli. Por eso el Capitán General de turno en la Isla, Miguel Tacón, se opuso a su construcción — por envidia—, aunque sin poder evitarlo. En 1848, cuando España termina e inaugura los 29 kilómetros del primer tramo del ferrocarril Barcelona-Mataró, Cuba cuenta con 618 kilómetros de vías férreas y 10 años después duplica esta cifra.

El desarrollo alcanzado trascendió lo económico y se manifestó en un impresionante desarrollo cultural. La Habana vio inaugurar una cátedra de Economía política en el mismo año que se establece la de la Universidad de Harvard, aunque desapareció rápidamente, pues enseñaba a los esclavistas cubanos lo que ellos no querían saber en aquellos momentos.

En 1790 ya hay máquinas de vapor funcionando en La Habana, y en 1794 encargan una de Watt, de doble efecto, para instalarla en un ingenio cubano. Dos años después ya la estaban experimentando en el ingenio Seybabo, en las cercanías de La Habana, siendo la primera del mundo aplicada a la producción azucarera y, sin duda, la primera del imperio español. En Cuba, la máquina de vapor tuvo una aplicación intensiva antes del desarrollo de la teoría de la termodinámica.

Una isla prácticamente despoblada — el núcleo fundamental de población se concentraba en La Habana—, con una cultura básicamente marinero-militar y una densidad de población «tierra adentro» — donde se sembraría la caña y ubicarían los ingenios— extremadamente baja, determinó la ausencia de un mercado libre de trabajo que abasteciera las necesidades de lo que sería la mayor zona de plantaciones del mundo en el siglo XIX, por eso recurrieron como fuente de abastecimiento a la caza de negros africanos, traídos a la fuerza para utilizarlos como esclavos en las plantaciones de caña.

¿Por qué fueron traídos de África y no de la propia América u otro sitio? Wallerstein da la respuesta:

La única forma de hacer económicamente viables las plantaciones esclavistas en un sistema capitalista consiste en eliminar el coste de oportunidad, lo que significa que los esclavos deben reclutarse fuera de la economía-mundo, en cuyo caso el coste de oportunidad corre a cargo de otro sistema y es indiferente a los compradores. Eso cambiaría, por supuesto, si se agotara totalmente la oferta y no hubiera posibilidad alguna de sustitución en términos similares, pero históricamente eso no había sucedido todavía cuando acabó la trata de esclavos… Si el esclavo se «produce» dentro de la economía-mundo, su coste real no es sólo el precio de venta sino el coste de oportunidad — al no utilizar su fuerza de trabajo en otras condiciones salariales con un nivel de productividad presumiblemente más alto — . Como sugirió Marc Bloch hace mucho tiempo, en esas condiciones los esclavos son demasiado caros, esto es, no producen un excedente suficiente para compensar su coste real.[3]

Más fácil de dilucidar es por qué esa fuerza de trabajo traída de África a laborar en las plantaciones de caña e ingenios de Cuba fue explotada como mano de obra esclava y no como mano de obra asalariada. La respuesta es sencilla: para que cientos de miles de africanos aceptasen la condición de asalariado y se transformasen en obreros era preciso que existiera la presión de una enorme masa desposeída cuyo único recurso de supervivencia fuese vender su trabajo al ingenio y, dado que esa masa no existía, la burguesía cubana los empleó utilizando como método la esclavitud. Marx explica esto en su obra cumbre El capital:

No basta con que las condiciones de trabajo cristalicen en uno de los polos como capital y en el polo contrario como hombres que no tienen nada que vender, más que su fuerza de trabajo. Ni basta tampoco con obligarlos a vender su trabajo. En el transcurso de la producción capitalista, se va formando una clase obrera que, a fuerza de educación, de tradición, de costumbre, se somete a las exigencias de este régimen de producción como a las más lógicas leyes naturales. Pero durante la génesis histórica de la producción capitalista, no ocurre aún así.[4]

Fue la esclavitud de los negros africanos el modo racional — hablamos de racionalidad económica, desde el punto de vista estrictamente capitalista, sin entrar por ahora en el análisis de sus aspectos éticos— de enfrentar el problema de la mano de obra en las plantaciones de América. El negro esclavo africano es, posiblemente, la mercancía más rentable que haya conocido el sistema-mundo capitalista en sus más de 500 años de existencia.

Hacia la década de 1860 la «ventaja comparativa» de Cuba en la división internacional capitalista del trabajo, especializada en la producción de azúcar para el mercado mundial se mantenía, pero muchas de las condiciones que a inicios del siglo XIX le permitieron gozar de una situación privilegiada se habían agotado, mientras otras estaban en proceso de desaparecer.

¿Por qué se habían agotado, qué había ocurrido para que se perdieran las condiciones verdaderamente excepcionales con que contó Cuba en la primera mitad del siglo XIX?

El factor más importante que incidió en la regresión económica de Cuba, desde una posición estructural más próxima a la semiperiferia en la primera parte del siglo XIX — por el nivel de excedente apropiado—, a una ubicación francamente periférica a partir de la segunda mitad de ese siglo se debió, sobre todo, a la imposibilidad que tuvo de tecnificar su industria y ponerla acorde con los adelantos científico técnicos que iban apareciendo en la época dado los impedimentos que imponía el empleo masivo de trabajo esclavo, del que no podían prescindir por carecer de la opción del trabajo asalariado.

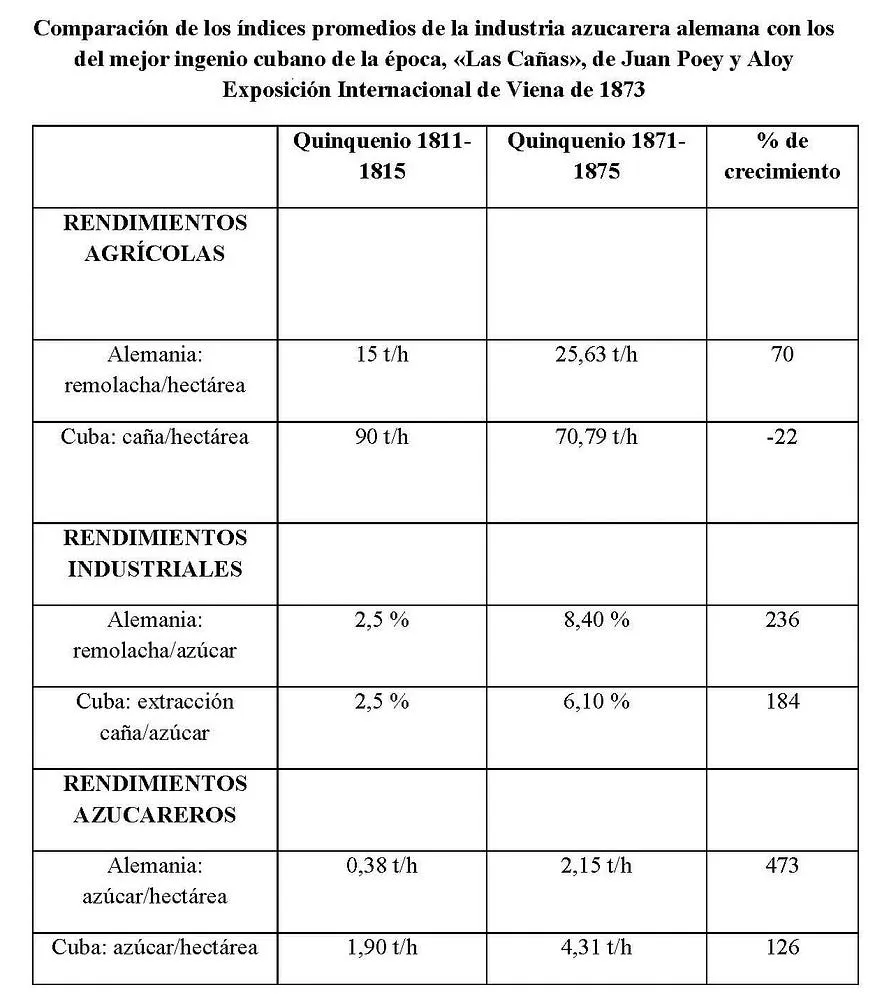

Hubo otro factor importante que contribuyó al final de aquella «época dorada»: la terminación, hacia la década de 1860, de la situación monopólica que disfrutó el azúcar cubano en los mercados internacionales. No solo entraron nuevos productores, sino que habían irrumpido con fuerza en los mercados a los que abastecía Cuba un nuevo tipo de azúcar, proveniente de una planta diferente y cultivada en condiciones climáticas totalmente distintas a las tropicales donde se sembraba la caña: el azúcar de remolacha.

Las cifras siguientes corroboran lo anterior: en 1835 Cuba producía prácticamente el 20 % del azúcar fabricada en el mundo; en 1883 su participación en la cuota mundial había bajado al 13 %; y en 1894, el de mejor producción de todo el siglo XIX, y pese a ver casi duplicada la producción con respecto a 1883, la cuota mundial de Cuba continuó siendo del 13 %; de aquí se extrae la conclusión de que para no perder cuota de mercado la única opción que tenía era seguir creciendo. Por su parte, el azúcar de remolacha que constituía un escaso 6 % de la producción mundial en 1835, en el año 1883 representaba el 51 % de la producción de azúcar del mundo y en 1894 ya representaba el 58 % del azúcar mundial.

El avance del azúcar de remolacha europea fue impetuoso. Mercados como el francés, alemán y ruso — que en años anteriores resultaban decisivos— fueron desapareciendo como destinos del azúcar cubana y, a finales del siglo XIX, ya eran residuales para esta. A finales de la década de 1870 Cuba ya ha perdido a Europa continental como mercado para su azúcar, donde colocaba menos del 2 % de su producción.

La primera consecuencia de ello fue que, desde el último tercio del siglo XIX y hasta el triunfo de la Revolución de Fidel Castro el 1 de enero de 1959, cuando Estados Unidos suprimió la cuota de azúcar proveniente de Cuba, el mercado norteamericano se convirtió en el exclusivo del azúcar cubana, produciéndose una concentración geográfica — nada saludable, pero imposible de evitar— del comercio azucarero cubano hacia un solo destino: el estadounidense. Había desaparecido para siempre la conveniente y beneficiosa diversificación de mercados para el azúcar cubana que había prevalecido durante 70 años.

La desgracia no terminaba con la trágica dependencia de un solo destino exportador, sino que, a diferencia de inicios del siglo XIX, a Estados Unidos no le interesaba comprar azúcar blanco, sino un producto menos elaborado para procesarlo en las refinerías norteamericanas, que por ello añadirían el verdadero y más significativo valor agregado al refinar el crudo que adquirían en la Isla y generar un producto terminado y listo para su consumo final. También, como resultado de ello, obtenían alcoholes para la fabricación de ron. La época en que el azúcar cubano podía ejercer como elemento multiplicador de otras actividades, generadora de una industrialización complementaria, había quedado para la historia.

Se inauguraba, por tanto, la era en que la economía cubana quedaba totalmente adscrita a la periferia de la economía-mundo capitalista, sin posibilidad de salir de esa franja estructural de la división internacional capitalista del trabajo, la de menor producción de valor y por ello de apropiación de excedente.

A los indicadores relevantes de Cuba en ese periodo se contraponen otros que por lo espeluznantes que son resultan espantosos y estremecedores. Como ocurre siempre en el sistema capitalista la victoria de alguien, el éxito de algunos o el triunfo de otros se erige sobre una montaña de derrotados; el capitalismo es una sociedad donde está vedada la palabra «para todos».

El éxito plantador cubano se produjo por la destrucción haitiana. Un logro productivo de tales dimensiones, al no poder contar con obreros asalariados para llevarlo a cabo, solo fue posible producto al sojuzgamiento de millones de africanos, arrancados por la fuerza de sus tierras, transportados en barcos como animales, encadenados de pies y manos, hacinados, vendidos en los puertos de Cuba como una mercancía más, llevados a las plantaciones de caña e ingenios de la Isla a laborar en jornadas de hasta 20 horas diarias, bajo el azote del látigo y la más extrema violencia y coerción, con una esperanza de vida que, en el mejor de los casos, no sobrepasaba los siete años de vida a partir de su llegada.

La historia de la humanidad no conoce un crimen de semejante magnitud por su tamaño, dimensión y proporciones, que lo clasifica como el más grande y horrendo holocausto que haya existido jamás, en un mundo pródigo de ellos desde que el capitalismo reina en la tierra hace más de 500 años.

c) División internacional del trabajo, guerras de independencia y región oriental de Cuba

Cuando el profesor norteamericano Immanuel Wallerstein hace hincapié en la división internacional del trabajo como uno de los elementos más importantes que constituyen el sistema social histórico, es porque determina los contornos y fronteras del sistema y, según la posición que ocupe la región, país o zona — periferia, semiperiferia o centro— podría apropiarse de una mayor o menor proporción del excedente producido a nivel de la economía-mundo.

Las guerras de independencia y las revoluciones que conocemos, desde el siglo XVI hasta la actualidad, han perseguido siempre como objetivo reajustar la zona concreta dentro de la división del trabajo reinante del capitalismo histórico, pero sin salirse de ella ni superarla.

La diferenciación de regiones dentro de la división capitalista del trabajo en periferia, semiperiferia y centro no significa que las fronteras entre y dentro de ellas sean inamovibles. La política es precisamente eso: una lucha por mejorar constantemente la posición estructural en la que se encuentra la zona dada y la guerra, como expresión de la política por otros medios, constituye el mismo esfuerzo por ascender de posición dentro de la división internacional del trabajo, solo que utilizando medios violentos.

Pasar de la periferia a la semiperiferia y de esta a la región central de la economía-mundo es difícil y, aunque aisladamente se ha dado algún caso, no es lo normal; sin embargo, es más corriente que dentro de cada una de esas tres áreas estructurales se produzca una aguda lucha que conduzca a una permanente actualización de los términos en los que se realiza la redistribución del excedente mundial producido.

Quienes busquen la explicación de por qué mientras todo el continente latinoamericano (incluyendo Brasil) lucha por la independencia y la obtienen en el primer cuarto del siglo XIX, entretanto Cuba en ese mismo periodo ni el genio de Simón Bolívar pudo lograr separarla de España,[5] tendrán que buscar la respuesta en los reajustes que tiene lugar en esos años en los elementos de la división internacional del trabajo que atañen a Cuba.

Para qué luchar por la independencia si al transitar del siglo XVIII al siglo XIX Cuba se ve como el primer fabricante mundial del primer producto de exportación de la economía-mundo capitalista. Es cierto que para llegar a ello se precisaron de algunas reformas, sobre todo, echar abajo las trabas que imponía el monopolio comercial español, superar las carencias de una metrópoli que no poseía una gran marina mercante, necesaria para transportar elevados volúmenes de azúcar; la falta de un gran mercado interno metropolitano, que obligaba a disponer de otros mercados donde colocar el azúcar producido; así como el imperativo de un suministro continuo y barato de negros esclavos; pero todas se obtuvieron sin necesidad de disparar un tiro. El nivel de independencia con que contaron los productores cubanos en el primer tercio del siglo XIX llegó a ser tal que algunos autores de la época llegaron a afirmar que «Cuba no era una colonia» — Adolphe Jollivet, en un análisis de la situación de las Antillas en 1841— y tenía en la práctica un gobierno de facto, aunque no de jure.

Sin embargo, la situación estructural favorable que, dentro de la división internacional capitalista del trabajo, llegó a disfrutar Cuba a inicios del siglo XIX se fue erosionando, como ya se ha dicho, y hacia el último tercio del siglo XIX ya se había esfumado. El impacto negativo en la región oriental y Camagüey fue aún mayor, de ahí que los treinta años de revolución 1868–1898 — los 17 años de tregua los cubanos la han definido como «fecunda»— tuvieron su epicentro en esa zona. No es por ello casualidad que el estallido de la guerra de independencia de Cuba frente al colonialismo español comenzara por un ingenio de la zona oriental de Cuba: La Demajagua que, según el censo de 1860, de 1365 ingenios que había en Cuba en ese momento ocupó el lugar 1113 en lo que a producción se refiere. Lo anterior no significa que ese largo periodo de guerras no tuviera un profundo basamento azucarero, como plantean algunos, al argumentar que el propio iniciador de la independencia, Carlos Manuel de Céspedes, no había nacido en cuna sacarócrata, ni debía al azúcar su acomodada posición, y que ninguno de los que se lanzaron con él tenían ingenios. Sin embargo, como se demuestra en el párrafo siguiente y en la tercera parte de este ensayo, la región que va a la guerra en realidad está ávida de inversiones en el sector que se había erigido, dentro de la división internacional capitalista del trabajo, como la «ventaja comparativa» por excelencia de la Isla de Cuba, para cuyo desarrollo y despliegue ofrecía una extensión territorial prácticamente virgen.

Nuestra tesis, desde la visión anticapitalista de la «perspectiva de análisis de los sistemas-mundo», de que

las revoluciones dentro de los marcos de la división internacional capitalista del trabajo tienen como objetivo no salirse de ella sino mejorar la posición estructural en su interior,

lo corrobora el hecho que, después de esos treinta años de guerra de independencia, liberada Cuba de las trabas y obstáculos que imponía el colonialismo español — en las colonias el comercio domina sobre la industria—, la Isla disparó su crecimiento azucarero, de 1 110 991 (en 1894), previo al reinicio de la nueva etapa de guerra, a 1,8 millones de toneladas métricas en 1910; 2,5 millones en 1913; 3 millones en 1916; 4 millones en 1919; 5,3 millones en 1925; 6,1 millones en 1948 y 7 millones en 1952: ¡un colosal crecimiento de 700 % en solo 60 años!

La región oriental de Cuba y Camagüey, a partir de 1911, fabricaban el 30 % de la producción azucarera de Cuba; en 1919 (45 %); en 1931 (58 %) y se mantuvieron por encima del 50 % durante todo el resto del siglo XX. Así la antigua provincia de Oriente — después de 1976 se subdividió en cinco provincias: Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo—, la misma zona por donde comenzó la guerra de independencia, precisamente dada su pobreza, se convirtió en la de mayor producción de azúcar de Cuba, oscilando entre el 30 % y la mitad de la producción total de la Isla.

El periodo de guerras del último tercio del siglo XIX tenía su causa económica más profunda en el ajuste estructural de Cuba dentro de la división internacional capitalista del trabajo, tanto a nivel de la economía-mundo como entre las regiones occidental y oriental de la Isla, aspecto que solo dejaremos esbozado en esta segunda parte para abordarlo más profundamente en la tercera y última entrega de este ensayo.

d) Cuba en la geopolítica mundial y la política de los Estados Unidos en el periodo

El lugar que Cuba ocupaba en el primer tercio del siglo XIX dentro de la división internacional capitalista del trabajo era tal, que la Isla constituyó uno de los eslabones más importantes en la inclinación de la balanza hacia un lado u otro en el equilibrio de poder entre las grandes potencias de la época.

La correlación de fuerzas en Europa se decidía, en última instancia, directamente dominando Cuba o, indirectamente, controlando la política española que era la metrópoli de la Isla.

En el hemisferio occidental Cuba fue la pieza clave en el tablero de ajedrez geopolítico — como en los tres siglos anteriores, cuando fue considerada La Llave del Golfo—, al ser el elemento crucial de la geopolítica en esa parte del mundo, papel que volvería a desempeñar tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959, cuando entró a formar parte del bloque soviético en el periodo más álgido de la Guerra Fría.

La tremenda influencia de Cuba en la política norteamericana se reveló precisamente en esos años cuando la Isla estuvo en el centro de la proclamación de la Doctrina Monroe que, con todos sus corolarios — corolario Polk de 1848, Hayes de 1880, Roosevelt de 1904 y Kennan de 1950— es considerada la «doctrina de las doctrinas» de los Estados Unidos, una consecuencia directa del choque entre los estadounidenses y la Gran Bretaña en Cuba, en 1822 y 1823.

No podemos pasar por alto la opinión que sobre el asunto vertió el señor Manuel Moreno Fraginals cuando, parafraseando al Che Guevara, dejó de pensar con la cabeza para hacerlo con el estómago: «Uno de los axiomas inviolables de Estados Unidos ha de ser su concepto de América para los americanos que no necesariamente ha de ser interpretado como América para los norteamericanos».[6] Con ese lacayismo terminó, a cambio de unos míseros dólares, su obra intelectual aquel al que, en la década de 1960, el Che elogiara por su obra cumbre: El Ingenio.

e) Lo destacable en las ideas sistémicas y no sistémicas en el periodo 1790/1800–1900.

En el plano de las ideas en el periodo que nos ocupa descollan cuatro figuras importantes, una de ellas institucional y tres personalidades históricas que marcan hitos en la Historia de Cuba. La figura institucional no puede ser otra que la Iglesia — que en el caso que analizamos es la católica—, soporte espiritual que ha acompañado al sistema capitalista desde su nacimiento. Y en el caso de las personalidades históricas sobresalen Francisco de Arango y Parreño, Antonio Maceo y José Martí.

f) Las ideas en el campo de las concepciones sistémicas

En el campo de las ideas sistémicas cabe destacar la personalidad y genio de Francisco de Arango y Parreño. A su accionar y bregar corresponde haber captado como nadie que, después de la destrucción de la colonia azucarera de Haití que provoca la más extraordinaria alza de precios azucareros de la historia, ninguna región reunía las mejores condiciones para sustituirla como la Isla de Cuba, capaz de convertirse en la primera productora de azúcar de caña del mundo. Norteamérica lo intentó con el azúcar de arce, España e Italia con el azúcar de uva, pero ninguna como Cuba fue capaz de dar en poco tiempo y con enorme salto la respuesta precisa: el azúcar de caña.

«No hay que dudarlo, la época de nuestra felicidad ha llegado», llegó a decir Arango. El azúcar, y es preciso reiterarlo, era el primer y más rentable producto del mercado a nivel de toda la economía-mundo capitalista. Lo que se necesitaba era realizar un conjunto de cambios y ejecutar una serie de acciones capaces de aprovechar la nueva ventaja comparativa que la división internacional del trabajo «ofrecía» a Cuba.

Correspondió a Arango y Parreño encabezar y dirigir hacia buen puerto aquella gigantesca y magna tarea, estuvo a la altura y mejor no pudo hacerlo. Preconizó que para lograrlo se necesitarían entre 500 mil y 600 mil negros esclavos y, no solo viviría lo suficiente para ver realizado su sueño, sino que se ejercitó trayéndolos. Fue un pionero que predicó con el ejemplo.

Organizó un viaje y él mismo lo encabezó para robar conocimientos — hoy se llamaría espionaje industrial— de las regiones más avanzadas en la producción de azúcar, que eran en aquel entonces las colonias inglesas del Caribe; visitó Inglaterra, de la que trajo y aplicó a la producción de azúcar — hasta donde el trabajo esclavo lo permitía— la máquina de vapor, bajo el supuesto de que no era un invento con fines específicos, sino un agente general de aplicación múltiple.

Poseía el ingenio más grande del mundo en su tiempo (La Ninfa), de 350 esclavos. Pocas empresas en el mundo empleaban tanta cantidad de trabajadores.

Tenía una enorme visión económica, llegó a plantear que de Cuba no debía salir un grano de azúcar que no fuera refino. En la oratoria rompió con todos los cánones vigentes, la época exigía otro genio: el económico práctico. Estas palabras suyas son un botón de muestra:

El cielo no me dotó del talento de la palabra y por grandes que hayan sido los esfuerzos de mi genio no pudo salir de su esfera ni penetrar jamás los respetables lugares en que la admiración y el aplauso reciben al orador. Lejos de la tribuna y lejos a mi pesar de la sublime complacencia de gobernar a los hombres por el encanto de mis frases, no me atrevería a hablar delante de esta asamblea si la constitución fuese otra, pero destinada para ser la escuela del patriotismo y para obrar si es posible sólo por sentimiento no puede pedirme cuenta de la escasez de figuras y agradables epigramas que se nota en mis discursos. Al contrario, conceptúo que somos responsables a la Patria de todos aquellos momentos que robamos a su servicio y empleamos en nuestro lucimiento. Exijo de vuestro deber una declaración formal para que aquí no se hable sino el lenguaje simple del agricultor corriente y que escusando [sic] preámbulos y digresiones ociosas nos acercamos al hecho sin el menor rodeo y entramos a su análisis sin otro acompañamiento que el de la buena lógica y el exacto raciocinio.

Tenía mucha razón Félix Varela cuando años después dijo que «aquí sólo hay amor a las cajas de azúcar y a los sacos de café». Lenin un siglo más tarde lo resumiría con una frase para todos los tiempos: «en materia de negocios los sentimientos sobran». Tal era el alma y el corazón de los hombres que algunos añoran en Cuba hoy.

Hay un dato que demuestra el elevado nivel cultural y de información que tuvieron los que encabezaron las transformaciones que, en estos años, llevaron a Cuba a estándares mundiales y que, acaso, dentro de los marcos del capitalismo mundial tal vez nunca más tuvo. Habiendo conocido la experiencia de Edward Jenner sobre la vacunación antivariólica, dado que a fines del siglo XVIII la viruela era la epidemia que más devastaba las dotaciones esclavas — un negro muerto por esa causa era un capital perdido sin haberse amortizado—, antes que ningún país en el mundo y mucho antes que la vacuna se difundiera en Europa, con asombrosa eficiencia procedieron a aplicarla a los negros esclavos, llevando a cabo la primera campaña de vacunación masiva que haya conocido nunca antes el mundo, aunque no se hacía con fines humanitarios sino económicos. Cuando el 26 de mayo de 1804 arribó al puerto de La Habana la real expedición a cargo del cirujano y médico militar español, doctor Francisco Javier Balmis, para difundir en América las técnicas antivariólicas, se sorprendieron al advertir que ya estaban ampliamente difundidas y practicadas en la colonia de Cuba, algo que la historiografía burguesa española oculta.

Fue tanta la riqueza que generó el azúcar, que alcanzó hasta para el derroche suntuoso. Algunos miembros de la clase pudiente se vanagloriaban de tener cosas que en España no había, como fue el caso de los watercloset automáticos que llegaron a instalarse en Cuba antes que esos sanitarios fueran conocidos en Europa. Ese ejemplo de ostentación demuestra, no solo que Cuba adelanta a España en la recepción de muchos inventos modernos, sino retrata psicológicamente a una clase social que está en la cima de la división internacional capitalista del trabajo por el nivel de ingresos y apropiación de excedente, además de reforzar su prestigio y crédito porque, como dice Marx, «El lujo pasa a formar parte de los gastos de representación del capital».[7]

Dicho lo anterior queremos llamar la atención sobre un aspecto que en ocasiones la literatura marxista no ha destacado. Por un lado, hay una exaltación, velada o no, de la figura de Arango, al tiempo que se critica el degradado pensamiento de la burguesía (sacarocracia) cubana de fines del siglo XIX, alguno de cuyos miembros — el conde de Pozos Dulces— entusiasmado sobre el sistema Chollet para deshidratar («desecar») la caña llega a decir que añoraba «la venturosa época en [que] podamos exportar la caña en trozos». Arango era alabado pese a ser un redomado esclavista, contribuyó a traer cientos de miles de esclavos — él y su familia fueron activos negreros—, pero gracias a eso Cuba llegó a ostentar la posición que tuvo, nunca se le criticó que no lo lograra con obreros asalariados porque, además, no los había. Lo que ocurre es que hasta 1820 la producción de azúcar en Cuba, que se hacía con esclavos y una productividad al nivel de los toscos instrumentos de trabajo empleados, no tenía competidor, por lo cual se realizaba a tenor con los estándares mundiales de productividad. La situación a partir de mediados de siglo fue distinta, la mitad de la producción mundial se hacía con trabajadores asalariados y, por ello, sobre la base de una más alta tecnificación. Cuba, ante la imposibilidad de realizar todas las fases de la producción con obreros asalariados, no podía equipararse técnicamente a la región remolachera europea, la producción isleña se realizaba por debajo de las condiciones normales de producción y con niveles de productividad inferiores a la media mundial del sector. Sin embargo, no tenía ante sí otra opción posible; las mismas cosas que para Arango eran buenas para Morales Lemus 70–80 años después ya no lo eran.

Y no es que la burguesía que sustituyó generacionalmente a la de la época de Arango no lo intentase, por deseos no se paró, y acciones realizó varías, pero no pudo, las condiciones objetivas no le permitieron más, porque las leyes del capitalismo actúan inexorablemente. Hicieron muchísimos intentos por desprenderse de la esclavitud, como es el caso de sus proyectos de inmigración para utilizar la fuerza de trabajo asalariada. Emblemático fue el caso de un grupo de catalanes contratados para trabajar en un ingenio en la zona de Camagüey, proyecto que finalmente fracasó; los catalanes encontraron ocupaciones mucho mejor remuneradas en la villa-ciudad de Puerto Príncipe, otros se transformaron en campesinos por cuenta propia y el resto en artesanos.

La intuición de los burgueses cubanos y su olfato para adecuarse a los tiempos era de elogio, pero faltaba lo más importante, el régimen coercitivo militar que obligase a los catalanes a trabajar por un salario «como esclavos» o, para decirlo con lenguaje marxista, se precisaba la existencia de una superpoblación relativa que mantuviese la ley de la oferta y demanda de trabajo a tono con las necesidades de explotación del capital y eso era lo que no había y no pudieron recrear. Tuvieron que esperar al siglo XX para ello, pero ya era tarde, acaso siempre fue tarde, porque competir con el capitalismo norteamericano en plena pujanza de su poder, que lo llevaría poco tiempo después a ganar la hegemonía en el sistema-mundo capitalista, era francamente una batalla perdida. En ese empeño solo tuvo éxito Fidel Castro, casi un siglo después, aunque favorecido por la existencia de la Unión Soviética y las relaciones no estrictamente capitalistas que estableció con ella.

El mérito de Arango está en que no dejó sin hacer aquello que las condiciones históricas objetivas le permitieron realizar. En cambio, los que le reemplazaron, para haber sido glorificados también tenían que hacer lo que las constricciones objetivas le impedían ejecutar. Por eso Arango fue aclamado y los otros vituperados. Desde el punto de vista anticapitalista ambas generaciones eran deplorables, porque todo tuvo una contrapartida bárbara e inhumana. Quienes vivan en La Habana o la visiten y tengan el gusto de contemplar la majestuosidad del Palacio de Aldama, deben saber, cuando se queden atónitos al apreciar la belleza de tan resplandeciente edificio, que detrás de la preciosidad de su arquitectura neoclásica hay algo muy cruel y atroz: el sufrimiento y la muerte de cientos de miles de negros esclavos africanos.

A partir del último tercio del siglo XIX y durante todo el siglo XX hasta la llegada de Fidel Castro al poder, la burguesía cubana tuvo poco margen de maniobra, el accionar implacable de las leyes del capitalismo a nivel de la economía-mundo le dejó poco espacio.

La época dorada de Cuba a inicios del siglo XIX en la que llegó a contar con el sector burgués de más alto nivel cultural, consciente, agresivo y moderno — en el sentido capitalista— que conociese América Latina se terminó en el primer tercio de dicho siglo y no volvió jamás.

Alguna literatura marxista ha dicho que la burguesía cubana de etapas posteriores no cumplió con su «misión histórica»; si por ello se entiende que el «desarrollo nacional» independiente es posible en los marcos del sistema-mundo capitalista están equivocados, porque eso es imposible, lo que se desarrolla no son las naciones, sino la economía-mundo.

Lo más que puede lograrse en los marcos del capitalismo es mejorar la posición estructural dentro de la división internacional del trabajo reinante, porque los movimientos de ascenso de la periferia a la semiperiferia o de esta hacia la zona central de la economía-mundo han sido pocos, excepcionales y en algunos casos aislados en el siglo XX, además de motivados por causas geopolíticas.

El otro actor clave en el ámbito de las ideas sistémicas en el periodo que nos ocupa fue una figura institucional: la Iglesia católica. Como ya se vio en la entrega anterior, desde el mismo inicio de la conquista/colonización estuvo alineada con los explotadores, justificó el robo de sus tierras, defendió la conversión de los nativos en esclavos y amparó todos los crímenes de los explotadores.

Cuando los campos de Cuba se convirtieron en gigantescas plantaciones de caña sobre la base del trabajo esclavo, la Iglesia católica puso al servicio de la plantocracia esclavista hasta las campanas de las capillas de los ingenios, para cumplir así una doble función: religiosa y profana; los complejos y variados toques de la rica liturgia católica se adaptaron a las necesidades de la producción esclavista de azúcar.[8]

La Iglesia católica pasó por alto el menosprecio que los productores esclavistas hicieron de la semana de siete días, donde el domingo se destinaba al descanso y asistencia a misa, algo que la liturgia religiosa exige respetar en toda la cristiandad. En las plantaciones de caña de Cuba, la Iglesia católica consintió un domingo cada diez días, cuando la parada no obedecía a una razón religiosa, sino que estaba determinada por las condiciones de la producción, que eran aquellos momentos en que los instrumentos de producción requerían mantenimiento.

De la misma forma que la Iglesia católica hizo con «los indios» en la encomienda para justificar su explotación por los encomenderos, repitió con los negros esclavizados en las plantaciones, al construir un cuerpo de doctrinas justificadoras de la esclavitud. Partía del concepto de que la razón principal por la cual se trae el negro salvaje de África es para redimirle por el trabajo y enseñarle el amplio camino de la salvación cristiana, con lo cual el ingenio adquiría un aura de «templo salvador» y la trata pasaba a ser una bella sociedad misionera. Los capellanes, más que miembros del clero, vinieron a ser asalariados del ingenio.

Para enseñar a los esclavos la religión católica y los preceptos bíblicos no había para los clérigos radicados en Cuba ejemplos más claros que los que el mismo ingenio ofrecía.

Por ejemplo, la vida es un diario quehacer, un trabajo continuo como el de los negros hacheros que van al monte a cortar leña. La leña cortada se mide en tareas, de las cuales el mayoral lleva cuidadosa cuenta. Jesucristo es así como el mayoral: todo lo apunta, nada se olvida. Un día se acabará el mundo y será como el día de la semana en que se acaba el corte de la leña. Y del mismo modo que el mayoral nos castiga si no hemos hecho las tareas de leña necesarias, Jesucristo nos condena si no hemos cumplido con nuestro deber espiritual.

Pero más gráfico que el Jesucristo-Mayoral anteriormente descrito son las Almas-Azúcar:

El alma limpia, pura, del hombre bueno, del esclavo bueno, es como la azúcar blanca, con sus granos relucientes, sin mezcla de impureza. Pero ninguna alma es así. Todas tienen impureza como la raspadura, o esa azúcar verde que sale de los tachos. Para limpiarla deben ir a la Casa de Purga, como las almas que van al Purgatorio. Las almas totalmente sucias se pierden para siempre, se condenan, como el azúcar quemada que se bota. Pero las buenas van a purgarse, hasta que no quede en sus almas señal alguna de sucio o de pecado, y van al cielo, que es como ir al secadero. ¡Ah!, si hubiese almas tan limpias que no necesiten purgarse, es como si se obtuviera azúcar blanca sin pasar por la Casa de Purga. Esa iría directamente al Secadero-Cielo.[9]

Al leer los argumentos de la Iglesia católica para justificar ante los explotados la aceptación racional y/o divina de las bárbaras condiciones a que eran sometidos en las plantaciones e ingenios de azúcar en la isla de Cuba, estoy tentado a afirmar que los marxistas cuya teoría, no olvidemos, es solo una guía para la acción, deberían estudiar esta funesta aplicación práctica de una teoría reaccionaria, como ejemplo de lo que deberíamos hacer todos en la aplicación de los preceptos marxistas y anticapitalistas a las condiciones histórico concretas del lugar donde llevemos a cabo nuestra lucha.

Está claro que «sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario» (Lenin), pero eso solo no basta, los revolucionarios tenemos que ser creativos, imaginativos e ingeniosos. Parafraseando al Che Guevara y a George Santayana: solo los enemigos han aprendido las lecciones de la historia, nosotros no, y quien no aprenda las lecciones de la historia está condenado a repetirla.

Esas plegarias de la Iglesia católica, originales sin duda alguna, no fueron peccata minuta. Se realizaron teniendo en cuenta el nivel cultural de aquellos a quienes iban dirigidas y considerando el entorno para la elección del vocabulario apropiado; contribuyeron durante todo el periodo de barbarie esclavista — jornadas de 16 e incluso 20 horas diarias, 20 % de tasa anual de mortalidad, etc.— a mantener controladas las dotaciones esclavas. Dos datos muestran la enorme efectividad de aquellos sermones, que vistos a 200 años de distancia pueden causar risa.

En primer lugar, las rebeliones esclavas fueron mínimas y, si exceptuamos la Conspiración de la Escalera (1843–1844), cuando las hubo fueron aisladas, sin coincidencia entre ellas en espacio y tiempo y, lo más importante, jamás pusieron en peligro la producción de azúcar en la zona del planeta que abastecía al conjunto de la economía-mundo capitalista.

En segundo lugar, hay otra forma de medir la enorme eficacia de aquellas homilías. El machete era el instrumento de trabajo que más proliferaba y luego fue el arma de combate fundamental en la primera guerra de independencia de Cuba — la «carga al machete» fue de las principales formas de lucha de los combatientes cubanos—. La relación de fuerzas numéricas en los campos era desfavorable a los explotadores esclavistas — entre 200 y 300 esclavos machete en mano frente a dos o tres mayorales que los vigilaban— pero ni siquiera aquella correlación adversa puso nunca en peligro aquel sistema bestial de explotación basado en el empleo extremo de la violencia. Ello evidencia la enorme importancia del papel de la Iglesia católica en el acompañamiento de los explotadores, al crear las condiciones óptimas para mantener sumisos, dóciles y obedientes a los explotados.

g) Las ideas en el campo de las concepciones no sistémicas

Aquí sobresalen dos grandes figuras: José Martí y Antonio Maceo.

Cuando decimos que sus concepciones son no sistémicas en lugar de antisistémicas la explicación es relativamente sencilla: ninguno de los dos luchaba ni exponía ideas que propusiesen la superación del capitalismo. Pero ello no demerita la dimensión histórica de sus actos ni la trascendencia de su ideario que ha llegado hasta nuestros días, sigue acompañando al pueblo cubano en la batalla de hoy y son una fuente inagotable de ejemplo e inspiración para futuros combates en la lucha anticapitalista.

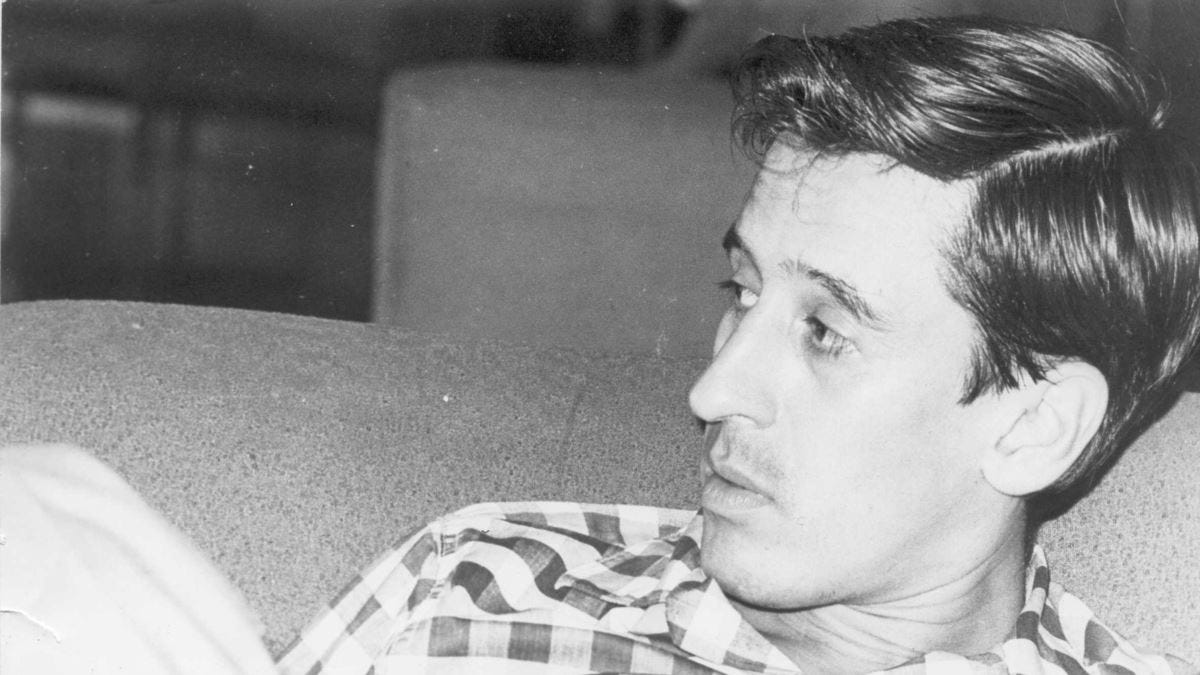

La figura más importante del siglo XIX en las ideas progresistas y posiblemente de toda la historia de Cuba junto a Fidel Castro es sin lugar a dudas José Martí. Pensamientos como «De América soy hijo, a ella me debo, deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mi un hijo» y «hasta que no se haga andar al indio, no andará bien América», demuestra que fue incluso mucho más, fue un pensador latinoamericano.

A América Latina le dejó dicho los deberes que aún tenía sin hacer, lo que todavía faltaba o había quedado trunco: «¡Pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con el inca al lado y el haz de banderas a los pies; así esta él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy; porque Bolívar tiene que hacer en América todavía!». O aquello que «De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia», alerta que realiza desde su puesto de cronista del diario La Nación, para el que reportaba desde la primera Conferencia Internacional Americana de Washington.

En otra ocasión dijo: «Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas», para luego plantear que todo lo que había hecho y haría era para «impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América». Era, sin duda, un visionario.

Frases como «El hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza o a otra: dígase hombre, y ya se dicen todos los derechos» y «Todo hombre verdadero debe sentir en su mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de otro hombre», indican que estamos ante un ser humano excepcional, que sobrepasa su época, llega a la nuestra y sirve de guía para cualquier empeño futuro en la construcción de una sociedad anticapitalista.

«Y si Cuba proclama su independencia por el mismo derecho que se proclama la República [española], ¿cómo ha de negar la República a Cuba su derecho de ser libre, que es el mismo que ella usó para serlo? ¿Cómo ha de negarse a sí misma la República?», preguntaba a los republicanos españoles de entonces; una interrogante que conserva toda su vigencia ante la mal llamada y timorata izquierda republicana española inmanente de hoy.

En discurso en el Liceo Cubano en Tampa, el 26 de noviembre de 1891, uno de los más bellos salidos de su fluido verbo, dejó tal vez su gran ideal, que suena tan bien que más de 130 años después los cubanos la han colgado en su actual Constitución: «Y pongamos alrededor de la estrella, en la bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante: “Con todos, y para el bien de todos”». La utopía de su sueño — por la imposibilidad de lograr dentro de la división internacional capitalista del trabajo algo «con todos y para el bien de todos» — no desluce su excelsa figura, que merece la misma consideración que él tuvo para alguien como Carlos Marx, con quien no compartió su mismo punto de vista, pero reconoció que «Como se puso del lado de los débiles, merece honor».

Fue un profeta que sacaba de la historia las lecciones para actuar en el presente y no repetir los errores del pasado: «Pizarro conquistó al Perú cuando Atahualpa guerreaba a Huáscar; Cortés venció a Cuauhtémoc porque Xicoténcatl lo ayudó en la empresa; entró Alvarado en Guatemala porque los quichés rodeaban a los zutujiles. Puesto que la desunión fue nuestra muerte, ¿qué vulgar entendimiento, ni corazón mezquino, ha menester que se le diga que de la unión depende nuestra vida?».

Imposible de agotar la obra martiana en el exiguo espacio que nos permite un pequeño ensayo, la obra de quien quería echar su suerte «con los pobres de la tierra» podría quedar resumida con ayuda de dos grandes: «el mejor hombre de nuestra raza» (Gabriela Mistral) y «fue sin duda el más genial y el más universal de los políticos cubanos» (Fidel Castro).

El alcance de Martí es tan grande que su ejemplo ha perdurado y llegado a las posteriores generaciones como martirio para los poderosos. El 21 de septiembre de 1953, en el juicio por los sucesos del Moncada, fue llamado el doctor Ramiro Arango Alsina, un joven abogado del Partido Auténtico a quien se acusaba de haber sido enlace o contacto entre el expresidente Carlos Prío Socarrás y el doctor Fidel Castro. Para defenderse de la imputación, el señor Arango Alsina solicitó la palabra, y preguntó al abogado Fidel Castro si él (Arango Alsina) era, como se decía, y por lo que se le acusaba, el autor intelectual del asalto al Moncada.

Fidel Castro solicitó de nuevo la palabra y una toga para responder, desde la tarima de los abogados, la pregunta que para exculparse le había hecho el Sr. Arango Alsina: «Nadie debe preocuparse de que lo acusen de ser el autor intelectual de la Revolución, porque el único autor intelectual del asalto al Moncada es José Martí, el Apóstol de nuestra independencia».[10]

La otra figura emblemática del siglo XIX cubano fue Antonio Maceo. Siempre se ha alabado al general de las guerras de independencia de Cuba por su genio como gran estratega militar, y sin dudas lo fue, pero José Martí dijo de él: «Y hay que poner asunto a lo que dice, porque Maceo tiene en la mente tanta fuerza como en el brazo».[11]

Su percepción sobre un posible arreglo con España o las intenciones verdaderas del gobierno de los Estados Unidos, no dejan lugar a dudas de la altura de su pensamiento.

De España no esperé nada; siempre nos ha despreciado y sería indigno que se pensase en otra cosa. La libertad se conquista con el filo del machete, no se pide; mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos.

Tampoco espero nada de los americanos; todos debemos fiarlo a nuestro esfuerzo: mejor es subir o caer sin su ayuda, que contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso.[12]

Sin embargo, lo que lo hace tal vez inmortal para todos los tiempos fue su actitud el 15 de marzo de 1878, en la entrevista sostenida con el general español Arsenio Martínez Campos debajo de una arboleda de frutales de mangos en Baraguá. Allí el general, también conocido entre los cubanos como el Titán de Bronce, expresó al pacificador peninsular que no estaba de acuerdo con la Paz del Zanjón, porque en ella no se plasmaban los dos objetivos por los cuales los cubanos hacían la guerra: la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud, por tanto, la lucha continuaba.

Ese hecho histórico se conoce como la Protesta de Baraguá. Martí, como siempre, recogió su verdadero significado y se lo hizo saber en carta dirigida al propio Maceo, el 23 de mayo de 1893: «Precisamente tengo ahora ante mis ojos la Protesta de Baraguá, que es de lo más glorioso de nuestra historia». Más de un siglo después, aún la épica actitud de Maceo estaba presente en las nuevas generaciones de revolucionarios cubanos, cuando ante el derrumbe del mal llamado sistema socialista en la Unión Soviética y Europa del Este,[13] la Cuba socialista ni se rendía ni se doblegaba y se disponía a defender hasta donde pudiera las conquistas del socialismo. Fidel Castro, quien será la figura más importante de Cuba en el siglo XX y comienzos del XXI, redimía el legado histórico del general cubano de Baraguá cuando expresó en aquellas dramáticas circunstancias que «el futuro de Cuba será un eterno Baraguá».

Cuando recibí en la escuela (en España) esos contenidos, le pregunté a la profesora de Historia por qué no se estudiaba la Protesta de Baraguá, de la que conocí por lecturas auxiliares, a lo cual me respondió: «es que no es un hecho histórico de relevancia». Profundizando en el tema para este trabajo me doy cuenta por qué la burguesía española, ante la imposibilidad de borrarla, oculta y relega de su historia como un hecho no significativo a la Protesta de Baraguá protagonizada por Antonio Maceo.

Notas:

[1] Contacto para la correspondencia: rodohc21@gmail.com

[2] Martí, José: «El alma de la Revolución y el deber de Cuba en América», Patria, 17 de abril de 1894.

[3] Wallerstein, Immanuel: Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo, Madrid, Ediciones Akal, 2004, pp. 73 y 74. Esta edición no se encuentra en inglés, es solo para lengua española.

[4] Marx, Carlos: El capital, tomo 1, capítulo XXIV, «La llamada acumulación originaria», epígrafe 3.

[5] Cuba no sólo no se independizó, sino que ofreció una amplísima colaboración en la lucha contra los revolucionarios americanos y, aún más, en la organización de expediciones de reconquista de América.

[6] Moreno Fraginals, Manuel: Cuba/España España/Cuba. Historia común, Madrid, Editorial Grijalbo Mondadori, 1995, p. 241.

[7] Marx, Carlos: El capital, tomo 1, cap. XXII, epígrafe 3.6.

[8] «Al Ave María, a la hora de vísperas y a la hora de oración, se tocaban nueve campanadas. Una campanada o un breve repiqueteo convocaba al medio día al trabajo al campo. Una sola campanada en la noche era señal de silencio y recogimiento. Dos campanadas era llamada al boyero; tres, al mayoral; toques a rebato indicaban sublevación o incendio en los cañaverales». Moreno Fraginals, Manuel: El ingenio, tomo 2, p. 32.

[9] Moreno Fraginals, Manuel: El ingenio, tomo 1, p. 138.

[10] Rojas, Marta: «El único autor intelectual del asalto al Moncada es José Martí», Granma, 20 septiembre 2020. Disponible en: https://www.granma.cu/cuba/2020-09-20/el-unico-autor-intelectual-del-asalto-al-moncada-es-jose-marti-20-09-2020-23-09-34

[11] Martí, José: «Antonio Maceo», Patria, 6 de octubre de 1893.

[12] Maceo, Antonio: Carta al Señor Coronel Federico Pérez, El Roble, Pinar del Río, 14 de julio de 1896.

[13] https://rebelion.org/el-mal-llamado-sistema-socialista-mundial-es-un-mito-un-error-teorico-practico-porque-no-ha-existido/