Carlos Ávila Villamar

Ya desde el mediodía las sombras de los árboles iban avanzando por la llanura, buscando el horizonte. Bruno las observaba desde el asiento del automóvil. Era esa etapa del año en la que atardece por muchas horas, antes de que en verdad sea de noche. La temperatura del aire era perfecta, y el cielo estaba despejado. Bruno no sabía que dentro tres o cuatro años iba a olvidar cómo se siente ser un niño.

El camino se bifurcaba en dos y el automóvil giró hacia la izquierda. Por la derecha se llega al mar, comentó el padre, y a Bruno le maravilló que aquel camino perdido los llevara al mar, al mar inaccesible que solo había visto dos veces en su vida.

El padre comenzó a hablar de cómo hay que conducir, y la atención que debe prestarse a las señales. Pero Bruno solo miraba por la ventanilla.

Un campesino atravesaba los campos. El sombrero resaltaba entre el verde del maíz joven. Otra carretera se entrevió a lo lejos, custodiada por árboles que se habrían sembrado hacía doscientos años. Aún más allá había casas que ya habían encendido sus luces.

Ya estamos llegando, dijo la madre. Te va a encantar el lugar, Bruno, a ti que te gusta la naturaleza. Parece mentira que ya pasaran diez años. Vamos tarde, comentó el padre. Sabía que no nos podíamos detener en casa de tus tíos, pero tú insististe. No te preocupes, respondió la madre sin incomodarse, los que no pueden llegar tarde son los otros.

La cabaña estaba hecha de madera y descansaba sobre una elevación en los márgenes del río. La fachada se asomaba entre las copas de los árboles, que eran de ese verde suave que solo se ve en las fotografías que han empezado a desteñirse. Bruno tuvo la certeza de que conocía el lugar, aunque sus padres le habían asegurado que no. El automóvil se fue acercando y bajo sus ruedas se escuchaba el crujir de los conos de pino. Por momentos el follaje cubría por completo la lejana luz del sol, y parecía que estuvieran atravesando el interior de una caverna o de unas ruinas ancestrales. Luego la luz volvía y coloreaba las hojas y las piedras. Se veía de vez en cuando un bebedero abandonado, casi invisible entre la vegetación, o un dios de piedra con un brazo y la cabeza faltantes.

Entraron a la cabaña y una multitud los saludó con afecto. Amigos, hermanos de los amigos, compañeros de trabajo, personas que les debían favores… de pronto Bruno sintió que sus padres eran celebridades. La idea le repugnó, aunque no estuvo seguro de por qué. Saludar a demasiadas personas resultaba extenuante. ¡Mira cómo has crecido! ¿Te acuerdas de mí? No, no te debes acordar, si eras una cosita de este tamaño… ¿Recuerdas a tu tía Dolores? Los adultos disfrutan de la compañía de los niños porque los hacen sentir grandes y valiosos. A Bruno le molestaba que ese oscuro narcisismo a veces fuera tan evidente.

Lo sentaron en medio de la sala, aquella sala grisácea que exponía síntomas de un viejo esplendor, un espejo, una lámpara de araña, la alfombra blanqueada, las maderas de los muebles ennegrecidas por la grasa corporal, en definitiva cadáveres expuestos al público indiferente. Bruno, de baja estatura, estaba sentado por si fuera poco en un sillón diminuto, desde el cual veían las suelas de los zapatos de los adultos. A veces algún adulto reía y mostraba sin querer los ligamentos de la dentadura postiza. Bruno sabía que su padre usaba una dentadura postiza, pero nunca lo vio quitársela ni nunca supo dónde la guardaba de noche. Rara vez un padre revela mucho de sí a su hijo. Es como un extraño.

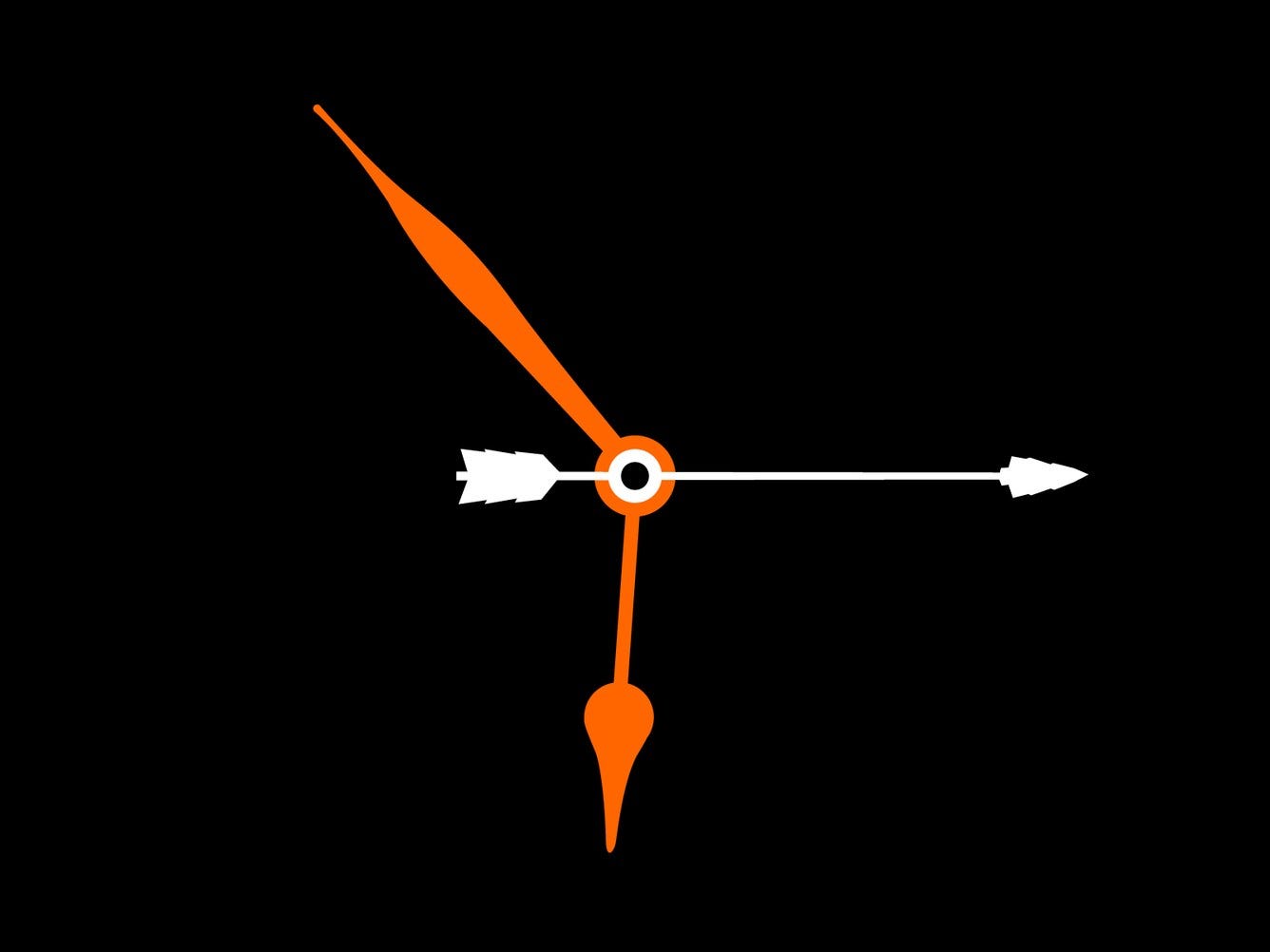

¿En qué piensas, Bruno?, le dijo su madre. En aquel instante Bruno no tenía nada concreto en la cabeza salvo la dentadura de su padre, pero por cortesía dijo aquello en lo que había pensado durante el trayecto, algo de física, que le había contado su abuelo la noche anterior. La madre abrió los ojos a sus amigos con asombro y orgullo. ¿Y qué es eso de Física que te contó tu abuelo la noche anterior? Me habló de la flecha de entropía, pero hay algo que todavía no entiendo…

Los adultos se quedaron pasmados por las palabras del niño, que no parecían de un niño, y le preguntaron entonces qué era la flecha de entropía.

La flecha de entropía es la dirección en la cual se producen los acontecimientos en el universo. El universo solo puede ocurrir de una forma, constituye una cadena de causas y consecuencias en el espacio-tiempo. Y la tendencia del universo, al menos como lo percibimos los seres humanos, es al caos, quiero decir, a la desintegración. Con el paso del tiempo el universo tiende a ser más grande y desordenado. ¿Sabían que los átomos tienen un tiempo de vida limitado? La mayoría de los elementos químicos que conocemos duran millones de años, pero algunos son tan inestables que apenas se conservan por unos segundos. Pondré un ejemplo para que me entiendan. Es el mismo ejemplo que usó mi abuelo. Imaginemos que el universo es una bañera a la que se tira un objeto pesado. El agua va a revolverse, pero tarde o temprano se estabilizará. Las partes, el agua y el objeto, reaccionan todo cuanto pueden, hasta llegar a un punto muerto en el que ya no hacen más nada entre sí. ¿Qué sucederá entonces? ¿Se detendrá el tiempo finalmente?

La madre había dejado de escuchar hacía rato, pero respondió la pregunta con entusiasmo. No sé, mi niño, algún día tú encontrarás la respuesta. ¿No es verdad que es un niño inteligente? Los demás adultos afirmaron con la cabeza y la madre cerró los ojos como muestra de orgullo. Bruno a veces tenía la sensación de ser un fenómeno de circo, como si un niño hablando sobre física fuera igual a una mujer velluda o a un mono acróbata.

¿Puedo usar la cámara fotográfica? Deja espacio y trata de no malgastar batería, le respondió la madre, quiero tirarme fotos después con Ana y con Francisco. No te demores mucho.

Bruno salió de la cabaña. El aire estaba fresco, con esa temperatura incierta que también suele percibirse al amanecer. Bajó por un camino hasta el río, que se desenvolvía alegremente en olas de agua dulce. Las olas no superaban los pocos centímetros y su tiempo de vida rondaba los dos o tres segundos. Bruno recordó sin saber por qué la vida de algunos insectos. Ondulaciones imperceptibles en la naturaleza, ocurridas millones de veces, rara vez vistas por alguien.

Casi todas las fotografías eran de nubes. Le maravillaban sus formas azarosas, su solemne altura. Los padres siempre le preguntaban por qué no tiraba fotos a las fiestas o a las personas, y él contestaba que no encontraba el punto, si ya todos se encargaban de eso. Déjalo, decía siempre la madre, a él le gusta la naturaleza, es un niño muy especial. Si quiere tirar fotos a las nubes está bien, siempre y cuando deje espacio en la cámara.

Bruno se agachó y se quedó contemplando la orilla, allí donde la profundidad del río no rebasaba los pocos centímetros. Piedras de distintos tamaños y tonalidades crecían y se achicaban con los movimientos del agua, tan cristalina como aquella que él usaba para beber. Las piedras no se habrían movido del río desde hacía milenios, serían más antiguas que las pirámides, y ahora quedaban abandonadas a su suerte bajo las algas, como ruinas de un imperio extinto y desconocido, como amuletos de dioses más antiguos que los seres humanos.

Cada año más pulidas… se vuelven más pequeñas de la misma forma que el sol consume su combustible, que un día terminará. Todo tiende a romperse, a desintegrarse. Los jarrones de la casa, la cera de las velas… Son objetos que se reemplazan de manera diaria, pero solo a costa de la desintegración de mucha más materia en fábricas, en minas. Como la casa en una sala de apuestas, la naturaleza nunca pierde. Cada segundo se lleva consigo un poco más de todo. Al final de los tiempos se apagarán las estrellas, que para entonces estarán a distancias desmesuradas, y todo será polvo y energía. Ese es el único destino del universo. Con silencioso ahínco, pensó Bruno, el río se dedica a achicar las piedras. Cada año la gente se baña en él e ignora su avance maligno.

Escuchó a alguien detrás de él. Un adulto, pensó, ahora nunca voy a poder concentrarme. Le molestaba que un adulto lo estuviera viendo, porque estropeaba cualquier espontaneidad en lo que hacía. Cuando inventaba historias entre sus juguetes y entraba su padre o su madre, tenía que detenerse, tenía que dejar de hablar en voz alta. Eso lo molestaba, quedaba en ridículo sin saber qué hacer.

Sin embargo, esta vez no se trataba de un adulto, sino de otro niño, Víctor, que tenía uno o dos años más que él. Víctor era hijo de Ana, una de las nuevas amistades de sus padres.

Francisco, un hombre mayor, era el jefe de su padre, y tenía mucho dinero. Se había casado con Ana hacía poco. Porque Ana le parecía linda y bastante joven, y aun así no tan joven como para que la boda resultara inapropiada. La desventaja de Ana era que tenía un hijo de su matrimonio anterior, un niño malcriado y de malos modales. Tratando de ganarse su afecto, Francisco le permitía a Víctor hacer casi cualquier cosa.

¿Qué haces?, preguntó Víctor. Estoy tirando fotos ahora que mis padres no están usando la cámara. ¿Me dejas ver? Sí, claro, respondió Bruno. No sabes tirar fotos, solamente veo nubes. Es que le estaba tirando fotos a las nubes. ¿Para qué? Para nada, simplemente me gustan. Eres muy raro, dijo Víctor sonriendo.

Bruno se quedó en silencio. No sabía qué decir. No sabía qué tipo de juegos le gustarían a Víctor. Probablemente solo las consolas de videojuegos o las tablas de patinar. Había escuchado al padrastro de Víctor, Francisco, decirle a su padre que no le gustaba caminar por una ciudad, que aquello era una salida de pobres. El padre de Bruno había callado prudentemente. Era un hombre rígido, bruto, pero no una mala persona ni un engreído. Bruno ya se había dado cuenta. Tarde o temprano los niños se dan cuenta de que sus padres son personas comunes y corrientes.

¿Quieres fumar?, preguntó Víctor. No, gracias. Mamá dice que hace daño a la salud.

Víctor sacó la caja de cigarros y extrajo uno con cierta torpeza. Luego sacó de su bolsillo una caja de fósforos. La robé de la cocina, dijo, mi mamá creerá que se los llevó la sirvienta. Probó a encender varios fósforos, pero todos eran apagados al instante por el viento. Tienes que encenderlos en un lugar cerrado, dijo Bruno. ¡Yo sé cómo se hace! Víctor hizo una caja de aire con sus manos, encendió el fósforo y con él el cigarro, que estaba al revés. Tienes el cigarro al revés, le advirtió Bruno. Víctor sintió el olor a quemado del filtro y dio un par de patadas en el suelo.

Volvió a encender otro fósforo, con mucho trabajo, y por fin encendió un cigarro en el extremo correcto. Pudiste haberlo prendido con el que tiraste al suelo, dijo Bruno solo por molestar. ¿Te crees muy inteligente? Ni siquiera te atreves a fumar uno. Es que no me gustan. ¿Pero los has probado? No, nunca lo he probado. Entonces no puedes decir que no te gustan, dijo Víctor encogiéndose de hombros. Toma, fuma del mío, solo para que estés seguro.

Bruno miró el cigarro con miedo. Me van a descubrir por el olor, dijo. Yo sé cómo se quita el olor, respondió Víctor. Mi primo me enseñó que si mascas papel después de fumar, se quita el olor. Ya lo he probado y funciona. Bruno tomó el cigarro. Sus dedos lo sujetaban con torpeza. Vamos, fuma, no tengas miedo. Dio un par de aspiraciones y le entró un ataque de tos. El cigarro cayó al suelo. Lo siento, dijo Bruno. No importa, de todas formas ya se me quitaron las ganas.

El agua corría silenciosamente. Víctor tiró un pedrusco al río y los pájaros que estaban cerca huyeron a otros árboles. No sé qué hacer, dijo. ¿Me enseñas a tirar fotos? Bruno se animó. Quizás después de todo, hasta los idiotas como Víctor, si estaban lo suficientemente aburridos, podían aprender algo.

La cámara se puede poner en modo manual, con este botón de aquí, o automático, con este otro. Con el modo automático es muy fácil tirar fotos. Por ejemplo, la cámara detecta si hay más o menos luz, y así sabe si tiene que disminuir o aumentar el tiempo de exposición. Con el modo manual es más difícil, lo tienes que hacer todo tú, pero las fotos quedan mejor. Mira, voy a tirar una foto a la orilla con el modo automático. Ahora voy a probar con el modo manual. Mira cómo enfoco el agua o la yerba, dependiendo de lo que quiera conseguir… ¿Entiendes…?

Víctor tenía la mirada ausente. Sí, dijo, creo que lo entiendo. Mejor voy a probar con el modo automático, ¿me prestas la cámara?

Bruno quedó en un momento en suspensión. Su madre le había advertido que no podía prestar la cámara a nadie. Si se rompía, iba a ser su responsabilidad, y no la de Víctor. Por otra parte, era muy absurdo haberle enseñado a Víctor todas esas cosas y no dejarle usar la cámara. Será un poco tonto, pensó Bruno, pero no creo que la rompa. Debo aprender a confiar en la gente.

Sí, claro, respondió Bruno al fin. Pero por favor, cuélgala de tu cuello, es solo por precaución, no vaya a ser que caiga al piso o al agua. ¿Está bien? Está bien, no hay problema. ¿A qué quieres tirarle una foto primero? Ya sé, dijo Víctor y giró la cámara hacia sí mismo. Hacia su cara inmensa y llena de espinillas. Se escucharon un par de sonidos, que significaban un par de fotos. No sé cómo no se me ocurrió, pensó Bruno tratando de no reír.

¿Ya terminaste con tu cara?, le gritó Bruno. Prueba ahora con tus manos y con tus pies, será todo un viaje espiritual. ¿Te estás burlando de mí? No, claro que no. ¿Te crees mejor que yo? Te he dicho que no. Mi dices que no, pero yo entiendo otra cosa. Lo único que entiendo es que crees ser más inteligente que yo. Yo nunca dije eso. ¡Lo has dado a entender! ¡No soy ningún tonto! ¡Y te voy a enseñar algo…!

Víctor se paró junto a la orilla y extendió el brazo como si fuera a arrojar la cámara. ¿Te parece gracioso ahora? Víctor, no juegues así. Dame la cámara, es de mis padres. ¿Y tus padres dejan que se la prestes a cualquiera? Dame la cámara, Víctor. No juegues así, no es gracioso. Yo no estoy jugando, la voy a soltar si te mueves un centímetro de donde estás. ¿Entiendes lo que digo? Dime qué quieres. No sé, déjame pensar. ¡Ya sé! Vas a hacer todo lo que te diga. ¿Entiendes…? No importa cómo suene lo vas a tener que hacer. Sí, entiendo. ¿Y después me devolverás la cámara? Sí, cuando hayas hecho todo lo que yo te haya ordenado, entonces tendrás tu cámara, la cámara de tus padres.

Primero, quiero que te acerques al agua. No, lejos de mí. Perfecto, ahí está bien. Ahora junta las manos, toma un poco de agua y échatela sobre el pantalón. Pero Víctor, va a parecer que… Exactamente, respondió, ¿hay algún problema con eso? No lo voy a hacer. Allá arriba hay un montón de personas y… Víctor dejó caer la cámara y la aguantó justo antes de que tocara el agua. Bruno alcanzó a ver la caída de la cámara reflejada en el agua. ¿Viste lo que acabo de hacer? ¿Qué es peor? ¿Ir con el pantalón mojado y explicar que te cayó refresco o entregar la cámara a tus padres llena de agua? Bruno resopló e hizo lo que el otro le pedía. ¿Así está bien? Sí, así está bien. Déjame pensar qué te hago ahora…

Bruno medía quince centímetros menos que Víctor y su cuerpo era bastante débil. Nunca había estado en una pelea. Casi siempre los otros niños lo respetaban, en parte por sus conocimientos, y en parte porque era objeto de adoración de los profesores. Pero un muchacho como Víctor no tenía que rendirle cuentas a nadie. Bruno se imaginó corriendo hacia él y asestándole un golpe y recuperando la cámara, y luego se dio cuenta de que era un inútil, que nada de eso iba a ocurrir, que tendría que soportar cualquier humillación porque era débil. En tiempos prehistóricos su esperanza de vida hubiera sido escasa.

Quiero que comas tierra. ¿Estás loco…? No tienes que tragarla, solo échala en tu boca y escúpela. Bruno sintió una ira que se le acumulaba en el cuerpo y que nunca llegaba a explotar. Por el contrario, se le volvía impotencia, temblores, el rostro arrugado, las lágrimas que se le salían en contra de su voluntad. ¿Estás llorando? ¡Eres peor que una niña! ¿Me tienes miedo? Vamos a probar algo…

Víctor se alejó unos pasos de la orilla y dejó la cámara en el suelo. Ahora parecía incluso más alto. Su sombra recorría las piedras y llegaba hasta el agua. No la voy a dejar caer, dijo. Si me la quitas, ya es tuya… ¡Vamos! ¡Fájate conmigo! ¿No vas a fajarte? ¿Tienes miedo? Bueno, pues debes hacer lo que te digo. Víctor volvió a acercarse a la orilla y dejó la cámara suspendida en el aire. Vamos, mastica la tierra.

Bruno se agachó. Le temblaban las manos y la vista se le nublaba por las lágrimas, que seguían cayendo, ya sin ninguna discreción. Tomó un puñado de tierra en sus manos. Más que tierra eran fragmentos diminutos de conchas y un poco de fango. Pasaría por la humillación, pero luego se levantaría y correría hasta él y le daría una paliza. No te mientas, pensó Bruno oscuramente, no lo vas a hacer. Cumple lo que te pide para que salgas de esto lo más pronto posible. Masticó la tierra. Tenía un sabor entre agrio y metálico. La escupió y se enjuagó la boca con el agua del río.

Estoy aburrido, dijo Víctor. Ya no se me ocurre más nada. ¿Me vas a devolver la cámara entonces? No sé… déjame pensarlo. Me prometiste que me la ibas a devolver… Pero nunca aclaramos en qué estado te la iba a devolver. Entonces Víctor sonrió y dejó la cámara en el aire y la cámara cayó en el agua haciendo un sonido como si un animal tragara su último bocado del día. Víctor se alejó riendo.

Bruno corrió. Sus pasos hacían surcos en el agua poco profunda y las salpicaduras, efímeros arcos de agua, recordaban de algún modo el esfuerzo inútil. Recogió la cámara. No encendía. Tomó piedras del fondo y se las comenzó a arrojar a Víctor, pero solo cuando este ya iba lejos y era seguro que ninguna lo iba a tocar. Bruno comprendió que aquel acto suyo contenía una cobardía infinita.

No iba a poder entrar a la cabaña hasta que se secaran sus pantalones. La peor tortura en realidad acababa de empezar. ¿Qué iba a decir de todo aquello? ¿Qué iba a decir a su padre, que le prestó su cámara, la cámara que le había costado tanto dinero? ¿Iba a decir luego que no supo defenderla, y que en cambio soportó todas las humillaciones que se le ocurrieron a un idiota como Víctor? ¿Iba a decir a su madre que era débil, que no tenía ninguna fuerza y era objeto de burla de otros niños?

¿Por qué me importa tanto lo que digan los otros? A Bruno le llamó la atención que a él no le importaba tanto lo que pensara cada persona en particular, sino el conjunto, su madre hablando con su abuela, el vecino hablando con el padre de un compañero de clase. Una vez que un hecho incómodo se comparte resulta menos incómodo. También se aplica para hechos de terceras personas. Al hijo de la vecina lo abusan otros niños. No debo pensar mal de él. Pero luego se escucha a otra persona que también lo sabe. Sí, también lo he escuchado. Debe ser terrible ser el padre de un hijo así. Ni siquiera el vecino se toma la molestia de pensar en cuán terrible es ser Bruno. No, cuán terrible es ser el padre de Bruno. Como si un niño fuera un objeto intrascendente e involuntario, el vecino pasa a hablar de inmediato del padre, al que puede criticar sin reservas, porque lo importante es encontrar un culpable, un blanco al cuál disparar los insultos que se hayan almacenado en el día. El placer en despreciar a los otros… Yo ahora mismo, pensó Bruno, los estoy despreciando a ellos.

El sol estaba a punto de rozar el horizonte. Aquel toque mágico era capaz de desviar su atención, anular sus problemas, volverlo inmune a todo aquello que proviniera del hombre. La tarde era como un objeto indeciso, borroso, gastado por la rutina. ¿Qué significaban su padre y su madre? ¿Los amaba con total devoción? ¿Resultaban imprescindibles? ¿En un mundo como aquel, el ser humano resultaba imprescindible? Se fijó en la orilla del río, en los peces de agua dulce que nadaban entre las piedras, entre las algas, más superficialmente, entre los brillos dorados del agua.

Quizás su presencia solo se justificara por una necesidad de percepción. Recordó el oleaje que ocurría para nadie, la vida de los insectos, el sol como un bostezo de fuego apagándose en el horizonte, entre las lejanas alturas azules que parecían el final de la Tierra. El destino único del hombre, que no puede cumplir otra criatura, es la contemplación. Los naturalistas, los desvelados astrónomos observando la bóveda celeste, son acaso dioses que descubren admirados sus propios cuerpos.

Bruno suspiró. Había dejado de llorar y su pantalón ya estaba seco. Debía subir a la cabaña y regresar al mundo que tanto odiaba.

Arreglar, pensó Bruno, la vida es una serie de soluciones. Lo del pantalón estaba resuelto, ¡pero había fumado! Antes de abrir la boca tenía que quitarse el olor a cigarro. Recordó el truco de Víctor. ¿Pero dónde había papel en aquella cabaña? Se escabulló entre la multitud. A cada rato alguien le tocaba el pelo y le sonreía estúpidamente. ¿No es lindo…? Me lo comería… ¿No es un niño perfecto? Tal vez hubiera libros en los estantes de la sala. No sería sospechoso que tomara uno, porque era conocimiento de todos que a él le encantaba leer, aunque eso solamente era verdad en parte. Le gustaban ciertos libros, pero el acto mismo de la lectura a veces le resultaba cansino. Incluso prefería que otros le leyeran en voz alta. Tropezó con un hombre gordo que nunca había visto antes. Pidió disculpas. ¡Había abierto la boca! No se pudo dar cuenta, pensó. No, claro que no se pudo dar cuenta. Aquí no hay libros… y aquí tampoco. ¡Ni siquiera de adorno! Su padre le había contado que la casa de Francisco tenía libros falsos, huecos, que venían con los estantes como simple adorno.

Una idea terrible le vino a la cabeza. Papel higiénico. No, no, para nada. No voy a masticar papel higiénico… Y entonces como una salvación milagrosa aparecieron ante él las bandejas de bocadillos. Cada bocadillo venía con su respectiva servilleta. Bruno miró a ambos lados, tomó tres del mismo tipo y se escondió en el baño.

Era una habitación pequeña y deteriorada. Comió los bocadillos lo más rápido que pudo. Exhaló en su mano y la olió. Sí, definitivamente huelo a cigarro. Aquí voy… Con un esfuerzo enorme, comenzó a masticar las servilletas. Todo va a salir bien, pensó, ahora solo tengo que arreglar lo de la cámara. Entonces la puerta del baño se abrió y una señora lo vio con las servilletas en la boca.

La señora caminó con alguna prisa y trató de hacer como que no lo había visto. Bruno la siguió. Ahora conversaba con otra mujer. Ambas parecían muy preocupabas, y lo miraban ya sin ningún disimulo. El asunto podía terminar muy mal. ¿Qué es peor? ¿Que un niño fume o que se alimente de servilletas? ¿Un delincuente juvenil o un retrasado? Bruno ya podía imaginar a aquella señora contándole todo a su madre. ¿Acaso no dice que a su hijo le gustan los animales? ¡Pues le tengo una noticia! ¡Se ha convertido en uno! ¡Ahora es una cabra!

Bruno escuchó el sonido de una cucharilla que golpeaba una copa. Su padre iba a decir unas palabras, y la multitud se reunía alrededor de él. ¿Qué hacer con la cámara? Bruno se quitó el abrigo, lo puso sobre una silla, y puso la cámara debajo del abrigo.

Es una sorpresa para mí ver tantas caras hoy, comenzó a decir el padre. En serio, me imaginé que iban a venir unos pocos, pero no se puede subestimar un anuncio de champaña gratis. Para ser honesto con ustedes, creo que hay más personas aquí y ahora de las que hubo en esta cabaña hace exactamente diez años, a esta misma hora. Y sí, para los nuevos, para los amigos que hemos conocido más recientemente, debió ser un misterio que escogiéramos esta cabaña horrible, en el fin del mundo, para beber champaña. Pero hay una buena razón. La mejor de las razones. Mi esposa y yo celebramos nuestra boda en esta cabaña, hace exactamente diez años. Podría mentirle a los nuevos y decir que hace diez años esta cabaña era un lugar hermoso, pero los que estuvieron aquí me desmentirían al instante. ¡Era igual de terrible que ahora! Pero era una mala época para nosotros, y fue todo lo que pudimos conseguir. Ahora lo digo sin ninguna vergüenza. No teníamos un centavo. Solo nos teníamos el uno al otro. Ahora hemos ahorrado algo… no mucho, ya saben… y nos seguimos teniendo el uno al otro. Parecerá un poco superficial esto que estoy diciendo, pero no lo es. Tuvimos a nuestro hijo Bruno en medio de la nada, sin nada. Eran tiempos de crisis para todo el mundo. No nacieron muchos niños en esa etapa. Y en el medio de la crisis dimos un salto de fe. Bruno fue ese salto de fe. Bruno ahora tiene diez años, y es nuestro recordatorio. Cuando tenemos problemas lo miramos a él y recordamos qué significa todo, ¿saben de lo que hablo? Hace diez años mi esposa estaba tan radiante como lo está hoy. Hoy no trae puesto el mismo vestido, porque el anterior era rentado, pero hasta se parece un poco. Creo que lo hizo a propósito. Es una buena hora para casarse, ¿no creen? El sol ya casi se ha puesto del todo. Ha sido un largo atardecer de verano, y ahora, justo antes de que el sol se esconda, quiero que brindemos como lo hicimos aquella vez.

Un aplauso resonó en la cabaña. Bruno vio a sus padres besarse con alegría y vio a la multitud alzar y chocar las copas y no pudo evitar conmoverse un poco. ¿Dónde está la cámara?, preguntó el padre a la madre. Se la di a Bruno. Dile que la traiga, tenemos que tirar una foto grupal y ponerla en la mesa de noche, junto a la foto de la boda.

La madre se le acercó y le habló bajito. Bruno, ¿dónde pusiste la cámara? No recuerdo… ¿Cómo no vas a recordar, Bruno? Te vi con ella hace cinco minutos. No recuerdo, disculpa… ¡Te dije que la cuidaras, Bruno! ¡Tu padre no quiere que la uses y yo te la doy porque confío en ti! La madre hizo un llamado a la gente y pidió que la ayudaran a buscar la cámara. ¿Por qué eres tan descuidado, Bruno? Tienes la cabeza en cualquier lugar menos donde tienes que tenerla. ¿Qué yo hice para merecer un hijo así? No se te puede quitar el ojo de encima porque enseguida haces una barbaridad. ¡Eres como un niño pequeño!

¡Encontré la cámara!, dijo el hombre gordo con el que Bruno había tropezado hacía un momento. ¿Dónde estaba? Debajo de un abrigo azul, respondió. Es el abrigo de Bruno, dijo la madre.

La madre estaba muy extrañada. Tomó la cámara de las manos del gordo y trató de encenderla. No enciende, dijo. Está mojada. ¡Está mojada! ¡Mojada no…! ¿Qué hiciste, Bruno? ¡Está ahogada! ¡Parece que la hubieran metido a propósito en el agua! Tiene como una arenilla… ¡La metiste en el río, Bruno! ¡Tú con tus fotos metiste la cámara debajo del agua! ¿Acaso eres idiota? Solo a un idiota se le ocurre meter la cámara debajo del agua. Nunca has tenido sentido común. ¡Nunca! ¡Vas a fracasar en tu vida! Esta cámara costó mucho dinero. ¡Voy a ver un día cómo te vas a pagar tú solo las cosas que te hagan falta! ¡Quiero verte! ¡Quiero ver a dónde te lleva tu naturaleza y tu colección de insectos!

¿Por qué no pude tener un hijo normal? ¿Qué hice yo…? Después de todo el trabajo que paso con él, así es como me lo recompensa. ¡Así! ¡Debería estar avergonzado! ¡Pero no! ¡Siempre es lo mismo! Se sienta en silencio, acepta los regaños y luego vuelve a hacer una barbaridad tres días después. ¡No lo aguanto más!

El padre, alarmado por el escándalo, acudió a la escena. Un público se había reunido alrededor con la misma curiosidad con que la gente mira los cadáveres de un accidente automovilístico. Un hombre ve a una mujer partida a la mitad en el medio de la calle, se fija en sus piernas, debió ser hermosa en vida, se imagina a sí mismo acostándose con la mujer. ¿Qué hizo Bruno esta vez?

Nada, que le dio una clase de buceo a la cámara de fotos. ¿A qué cámara de fotos? A la nueva, la que compraste hace un mes, respondió rápidamente la madre, aunque en verdad habían comprado la cámara hacía seis meses y dos semanas. ¿Qué quieres decir con una clase de buceo…? Que a tu hijo se le ocurrió tirar fotos debajo del agua con ella. ¿Será imbécil…? Eso mismo dije yo, añadió la madre ya sin rabia, más bien con tristeza. Y eso no es todo. Cuando le pregunté dónde estaba la cámara, me mintió. Me dijo que no sabía. ¿Sabes dónde dejó la cámara? El muy idiota la escondió debajo de su abrigo pensando que nunca íbamos a descubrir el engaño. Esto no puede ser normal. A una persona normal no se le ocurren cosas así.

¡Claro que es una persona normal!, gritó el padre olvidando que hablaba en público o quizás, oscuramente, recordando que lo hacía. ¡Lo que necesita Bruno es que uno le imponga un poco más de respeto! ¡Eso se quita muy rápido! No me imagino qué hubiera hecho mi padre. Lo hubiera matado. Pero no vamos a matar a Bruno, solo lo vamos a educar. ¡Ya él es un hombre! ¡Tiene que actuar como un hombre! Luego se detuvo y miró a su alrededor. Tenía la mente en blanco. Disculpen por esto, señores, no queríamos pasar por esto… sigan disfrutando la fiesta… ¿Dónde estábamos…? Ah, el brindis, la foto… necesitábamos una cámara.

Yo tengo una cámara, dijo Francisco, y se ofreció además para tirar la foto. Víctor observaba todo desde su asiento. Su rostro no expresaba ninguna emoción. No se estaba burlando de Bruno, aunque tampoco estaba arrepentido. Pensaba en Bruno y en las cosas que le había dicho Bruno sobre cómo tirar una foto. Papá, se ve oscuro porque está en manual. Cámbialo a automático. ¿Así…? Sí, así.

Las sonrisas y los abrazos rígidos de los que posaban para la foto no resultaron para Bruno distintos de muecas. Cada persona ensayando la mueca de siempre, la mueca que habría practicado en el espejo. Eran como ingenuos aspirantes a estatuas, atentos a su inmortalidad, a la inmortalidad que solo los objetos poseen. Mirando al infinito, al hombre que en el futuro verá las fotos, a Dios, es decir, a nadie, a nada. El afán de pretender que somos perfectos y terminados… El hombre, pensó Bruno, de poder, se transformaría en una silla o una lámpara, con tal de no ser de carne.

Ya había caído la noche. Se subió el volumen de la música y se encendieron los juegos de luces. De pronto aquellos hombres y mujeres de treinta o cuarenta años comenzaron a moverse y a dar pequeños gritos, y a cantar, y la cabaña de repente se vio convertida en un club de adolescentes seniles, que habían permanecido enmascarados por la ropa y las arrugas. En realidad el baile solo era un poco distinto de la foto grupal. Esta vez, las muecas se hacían con todo el cuerpo, y para el presente, en vez de para el futuro. Un par de cuarentonas, a falta de pareja, se hacían compañía la una a la otra. Se verían a sí mismas desde afuera, y sentirían que era importante no bailar en solitario. Los mismos movimientos, en compañía, significaban la euforia, la juventud. En solitario, la degradación, la vejez. Los pasos de baile de un solitario pasaban a ser unos gestos demacrados, que más recordarían los movimientos de una cucaracha empecinada en no morirse.

Bruno no sabía lo que era la sensualidad, pero comenzaba a descubrirlo. Varias muchachas, de entre dieciocho y veinte años, bailaban y bebían. Bruno se dio cuenta de que Víctor también las estaba mirando, y que como él, no sabía qué hacer. Las muchachas, como las cuarentonas, bailaban en compañía, quizás por una sabia intuición o simplemente por un fenómeno imitativo. Bailaban para alguien, pero ¿para quién? Estaba seguro de que ninguna de ellas daría brincos y vueltas en sus casas sin que nadie las viera. Nadie baila solo para divertirse. Una respuesta rápida sería que bailaban para los muchachos. Pero ¿y las mujeres de la fiesta que estaban junto a sus esposos? ¿Para quién? Bruno imaginaba que bailar era divertido, pero fue capaz de presentir que era la menos inocente de las actividades de una fiesta. Los movimientos de las muchachas le producían algo en su interior, aunque tampoco estaba seguro de qué era. ¿Sería posible que también estuvieran bailando para él, para un niño de diez años?

Una de las muchachas se dio cuenta de su presencia. Tenía el pelo por el cuello y llevaba un vestido azul oscuro. Su mano se elevó en el aire y le hizo un gesto para que se acercara. Bruno caminó muerto de miedo y felicidad. Ella lo volteó de espaldas y puso los brazos sobre sus hombros, indicándole el ritmo de la música. Víctor lo observaba desde una esquina. Las manos de la muchacha eran largas y suaves, y apenas daban un pequeño impulso a su cuerpo, ¿acaso ya estaban bailando juntos? ¿Ya él estaba siendo parte de aquel exquisito juego de muecas? ¿Así de fácil resultaba todo? Las otras muchachas, cuyos rostros aparecían y desaparecían por las luces de la fiesta, trataban de no mirarle a los ojos, o si lo miraban, le sonreían patéticamente, intentando ser corteses y por el contrario haciéndole sentir incómodo. No eran tan lindas como pensaba. De lejos lo parecían más. Entonces quiso voltearse para ver a la que bailaba con él, y en un acto de ciega valentía, le tomó los brazos e intentó conducir sus movimientos.

La muchacha que bailaba con él sí era linda. Su rostro suave se volvía verde, o azul, o rojo, y con cada color parecía una persona distinta, con una belleza inédita. ¿Cómo te llamas? Bruno, ¿y tú? Rebeca, mi nombre es Rebeca… ¿sabes que me recuerdas a alguien? Ella sonreía y miraba a las amigas y se encogía de hombros y Bruno se dio cuenta de que ellas le perdonarían casi cualquier cosa porque era un niño, un niño a quien acababan de humillar en público sus padres y por quien solo se podía sentir pena. La muchacha lo había visto solo y por supuesto, había creído que el niño quería bailar, aunque no tenía con quien. Bruno no había sido capaz de darse cuenta de que como mismo él observaba a los otros, los otros, sutilmente, lo observaban a él. Pobre niño, debe pasarla muy mal en la escuela, faltará mucho tiempo antes de que consiga amigos o una novia decente. Querrá bailar, porque está mirando a todo el mundo, pero nadie debe querer bailar con él. Cuántas veces un adulto dirá, pensó Bruno, qué buen niño, cuando en el fondo está sintiendo, el pobre…

Bruno salió. La cabaña tenía una terraza bastante amplia, separada del interior por un cristal. La música, de ritmo estridente, se escuchaba lejana, a un volumen que la convertía en patética. Las personas de adentro, vistas a través del cristal, resultaban cuerpos balanceándose sin propósito y sin voluntad propia, espectros, fantasmas de seres humanos. Algún día todos estaremos muertos, pensó Bruno sin querer. Se sorprendió de cómo era seguro que iba a morir, tan seguro como que al día siguiente él iba a recibir un castigo brutal y que sus padres estarían furiosos por un buen tiempo. Pero ahora sus padres se divertían en la fiesta, y lo dejaban a él divertirse. Podía comer todo lo que quisiera esa noche, y reír y hasta correr por los pisos de madera de la cabaña. Una pausa que no tenía que ver con la misericordia sino con otra cosa, una cosa metafísica o por el contrario muy trivial, que no era capaz de descubrir por completo.

Una ventisca inesperada estremeció las copas de los árboles, como un fantasma o un presentimiento. El cielo ya había florecido de estrellas, pero algunas nubes monstruosas todavía conservaban los tonos azules y violáceos de la tarde. Entonces Bruno recordó las cosas que había hablado con su abuelo, y sus problemas íntimos se hicieron insignificantes, casi inapropiados para ser considerados problemas. En miles de millones de años se apagarían las últimas estrellas en el cielo, sin importar lo que hubiera sucedido con la humanidad en ese momento. Tal vez encontremos otro planeta donde vivir, pensó Bruno, tal vez conquistemos la galaxia, aunque sea altamente improbable, pero tarde o temprano se apagarán las estrellas y se desintegrará toda la materia del universo. No importa lo que la humanidad haga, tendrá un fin. Pero yo no viviré para verlo. Sin importar cuánto resista mi organismo, moriré mucho antes de estar siquiera cerca.

Pero Bruno cree que vale la pena imaginarlo. Un día ocurrirá, y tal vez, solo tal vez, coincida con alguno de sus sueños impronunciables.