Por Rafael Hernández

*La Tizza inicia un nuevo proyecto colaboración con la editorial argentina El Colectivo.

#LibrosColectivos es el título que reunirá una serie de discusiones virtuales en las que varios colaboradores de ambos protectos intercambiarán sus reflexiones, comentarios y propuestas a partir del análisis de los libros publicados por El Colectivo.

Para comenzar elegimos Sociedad civil y hegemonía. Gramsci y los mecanismos del poder, una nueva edición del título que viera la luz por primera vez en La Habana del año 2002.

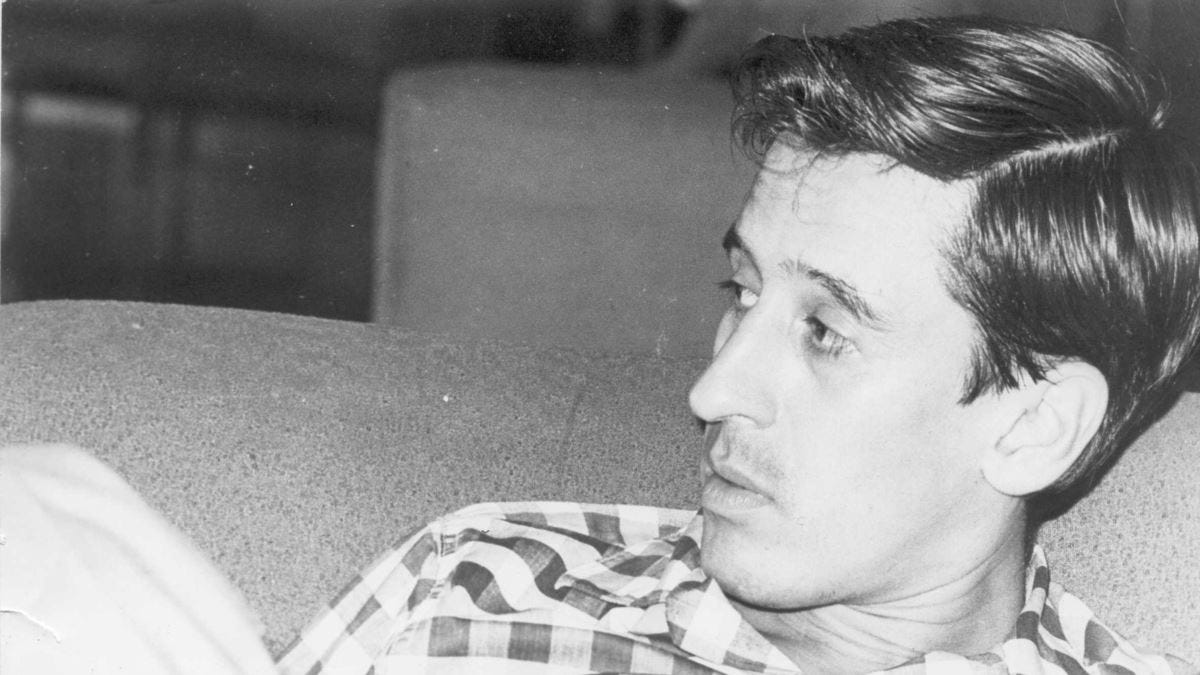

Para esto, pudimos contar con la participación de su autor, el profe Jorge Luis Acanda, filósofo y pensador cubano que marcó una generación de estudiantes del pensamiento marxista y cuyas reflexiones acerca de la recepción de las ideas de Antonio Gramsci en Cuba no son todavía lo suficientemente “manoseadas”.

Invitamos además a Wilder Pérez Varona, filósofo, miembro de la editorial El Colectivo y estudioso de los temas relacionados con los procesos de construcción y reconfiguración de la hegemonía; y a Luis Emilio Aybar, sociólogo, director del ICIC Juan Marinello y miembro del equipo editorial de La Tizza.

El intercambio de ideas y experiencias, así como sus comentarios en torno al libro, Gramsci, los contextos históricos en que ha circulado la obra del italiano, y lo que se avecina para las corrientes de izquierda a nivel regional y global se concentran en un video de algo más de una hora de duración que pueden encontrar nuestros lectores en el canal de La Tizza en yotube. Aquí, específicamente.

También hemos compartido en nuestros canales en Instagram y Facebook algunos de los momenticos más interesantes de la discusión.

Pero, en lo que tienen tiempo de ver y/o escuchar esta presentación virtual, los invitamos a leer el prólogo de esta nueva edición de Sociedad civil y hegemonía, escrita por el politólogo y director de la revista Temas, Rafael Hernández:

El debate sobre la sociedad civil en Cuba apareció como un signo de los tiempos, hace ahora treinta años.

Corría el verano de 1993, cuando la economía, arrastrada por la crisis denominada Período especial en tiempo de paz en la jerga militar, tocaba fondo. La escasez de petróleo, harina de trigo, leche en polvo, piezas de repuesto, habían desencadenado apagones de 16 horas diarias, no había guaguas, se racionaban el pan y la leche. Acceder a las tiendas abastecidas solo para diplomáticos requería dólares, cuya tasa de cambio en el mercado negro rebasaba el salario mínimo. Solo un consenso fraguado a lo largo de más de tres décadas de socialismo con pleno empleo, servicios sociales gratuitos, distribución igualitaria, soberanía y un liderazgo cuyo crédito parecía inagotable, podía resistir el embate de aquella caída libre en el nivel de vida. El derrumbe del socialismo en Europa del Este y la URSS no era la única causa ni la economía el ámbito exclusivo de sus repercusiones, según se evidenció, precisamente, en el comportamiento de la sociedad.

El recurso a las movilizaciones agrícolas para capear el déficit de producción de alimentos, el uso masivo de bicicletas como medio de transporte alternativo, el pago de subsidios a quienes se habían quedado sin trabajo, los llamados a la conciencia y el patriotismo no tenían la eficiencia de otros tiempos, y apenas paliaban los rigores de la escasez generalizada. La irreversibilidad del camino socialista, la alianza con una URSS tan segura como la salida del sol, la confianza en las leyes del marxismo-leninismo que se enseñaba en las escuelas, la promesa de movilidad social basada en un orden meritocrático que premiaba a cada cual según su trabajo y calificación; todas estas verdades, aceptadas la víspera, se tornaban ilusiones perdidas.

En aquel verano de 1993, el liderazgo reaccionaba finalmente con medidas inéditas de emergencia que pararon el golpe de la crisis e iniciaron una lenta pero visible recuperación.

No alcanzaban a constituir un paquete de reformas, porque no se planteaban cambios estructurales en el modelo inspirado en la experiencia soviética, fundado en 1976; tampoco daban continuidad a la política de cuestionamiento de ese modelo titulada Rectificación de errores y tendencias negativas, debatida en la segunda mitad de los años ochenta. Apenas estaba en ciernes la reinserción en el sistema internacional en torno al eje de la cooperación Sur-Sur y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. Todavía el azúcar y el níquel eran las principales exportaciones, pero la urgencia de inversión extranjera y, en particular, de convertir al turismo en nuevo patrón de acumulación, estaba rodando. En ese contexto trágico, caracterizado por mal tiempo económico, búsqueda de oxígeno, íconos rotos o seriamente agrietados, revisión y reorientación, el debate de ideas en el campo de la cultura y la academia hacía eclosión.

Paradójicamente, en medio de aquel boom intelectual y artístico, las publicaciones nacionales pasaban por su peor momento, los periódicos restringían sus tiradas y número de páginas, las revistas más conocidas se esfumaban, la impresión de libros caía en picada y apenas se limitaban a textos escolares. Sin embargo, en las instituciones y fuera de ellas, el debate de ideas ebullía. En ese entorno de alta tensión, el tema de la sociedad civil encontró un espacio particularmente propicio. Igual que otras polémicas, surgió imprevista, tangencial a un texto dedicado a debatir con las imágenes de Cuba afuera de la isla. Que yo fuera el autor, y que se publicara en la única revista sobreviviente, La Gaceta, de la Unión de Escritores, fue parte del azar concurrente, y ya lo he explicado en otra parte.[1] Si lo menciono aquí es solo por haber sido chispa de aquel debate, cuyo contexto y contenido considero imprescindibles para ubicar al lector acerca del significado del libro que tiene en sus manos.

En mi crítica a las imágenes de Cuba en circulación, afirmaba que “además de una fábrica política, la revolución resulta sobre todo una transformación social fundamental”, cuya “energía se manifiesta en el régimen político y en el discurso ideológico, pero tiene sus raíces en la sociedad civil”.[2] Desde ahí, debatía la visión reduccionista del socialismo como régimen político y discurso ideológico, donde la sociedad civil había sido abolida.

Encadenada con ese enfoque desde la sociedad civil socialista, la conciencia crítica emergente era su manifestación orgánica: “la discrepancia e incluso el reclamo, no son sino las criaturas de la propia revolución a nivel de la sociedad civil”.[3] Así que la reacción de los cubanos de a pie ante la desigualdad creciente sacada a flote por la crisis y su reclamo ante un Estado que le tocaba compensarlas era parte de una autoconciencia ciudadana que cree que “le toca”, no solo la ración igualitaria, sino hacer valer una condición ciudadana que empieza por juzgar el rumbo de la política.

La inconformidad y la discrepancia no eran, por tanto, sino expresiones de esa sociedad civil que el socialismo como proceso había transformado. Si bien las visiones predominantes afuera la distorsionaban, también el paternalismo del discurso gubernamental la representaba como un bloque homogéneo, comentaba yo en 1993. Recordaba que esa sociedad “ha conocido la URSS, Europa Oriental y África mejor que ningún otro pueblo de este hemisferio; como conjunto, ha leído más libros y visto más películas diversas que el resto de la región; está acostumbrada a atender intensamente a lo que está pasando en el mundo; y a discutir de todo, desde el béisbol hasta los proyectos de ley que aprobará la Asamblea Nacional ”.[4] En vez de considerársele incapaz de pensar con su cabeza, decidir por sí misma lo que más le convenía, y necesitada de tutelaje y redención, esa sociedad civil había acumulado una cultura política que la dotaba para plantearse y entender los cambios reales que necesitaba el país. Por lo dicho hasta aquí, el lector puede apreciar que esto de la sociedad civil no era un tópico puramente conceptual, ni cuestionaba solo visiones del campo enemigo al socialismo, sino también estereotipos del lado de acá. Esos estereotipos emergieron instantáneamente, en un debate que era más bien político e ideológico, aunque tomaba la forma de una polémica sobre teoría marxista. Rebasada la época del auge del marxismo-leninismo, a fines de los sesenta y los setenta, y abierta la caja de Pandora posterior al Muro de Berlín y la implosión de la URSS, el debate se desarrollaba en un contexto relativamente menos favorable a la tendencia inquisitorial.

Extendido no solo en sucesivos números de La Gaceta, de 1994 y 1995, sino ampliado en publicaciones de ciencias sociales, como Temas y Marx Ahora, este debate se propagó rápidamente, hasta alcanzar las páginas de los periódicos, e incluso los documentos públicos del PCC. Así que de sordo o de aislado a los círculos de las elites no tenía nada. A pesar del contexto de apertura que acompañó el Período especial, la recargazón ideológica que el término sociedad civil había adquirido en el proceso de derrumbe del socialismo en Europa del Este y la URSS le echaba combustible a la mentalidad de fortaleza sitiada.

En medio de la crisis terminal de aquellos regímenes, sociedad civil se confundía con el bloque anticomunista de los grupos disidentes, la iglesia católica, las ONG con agenda política de derecha como Freedom House, Reporteros sin Fronteras, y sus patrocinadores. No es extraño que algunos portaestandartes de la ortodoxia marxista-leninista soviética empezaran a sonar la alarma, advirtiendo contra quienes hablaban de sociedad civil en Cuba, como “esos que nos quieren pasar gato por liebre” y “nos quieren meter aquí la sociedad civil”.[5] Típicamente, la corriente ortodoxa caracterizaba al debate de ideas como debilidad frente al enemigo, contagio de la glasnost soviética, “tela de araña urdida por cubanólogos extranjeros” dirigida a “servir el quintacolumnismo fomentado por EE. UU.”. Y a las publicaciones que lo auspiciaban, como espacios donde pululan “académicos enemigos de la Revolución”, que se aprovechan de la retórica de izquierda “como cortina de humo”, al estilo de Pensamiento Crítico, “la revista que desempeñó un papel diversionista en la década de los 60”, alineadas “conscientemente o no, con quienes alientan el surgimiento en Cuba de quintacolumnistas”.[6] Cito fragmentos de editoriales y documentos del PCC, para despejar dudas sobre el carácter abiertamente político de aquel debate. En una época muy anterior a internet y las redes sociales, su intensidad y derivaciones, más allá del ámbito de las ideas, eran más que sobresalientes. Apenas unos meses antes de esos editoriales y documentos, dos ensayos redactados por Hugo Azcuy y Jorge Luis Acanda permiten entender las referencias implícitas en este debate. Que se trate de dos intelectuales marxistas de generaciones diferentes, identificados ambos con una visión heterodoxa (o sea, histórico-crítica) del marxismo, implantada en la experiencia de la Revolución cubana, como actores de procesos políticos en que lidiaron con prejuicios ideológicos e inquisiciones, no resulta mera coincidencia. Vistas en retrospectiva, esas reflexiones conceptuales suyas iluminan el proceso “desde atrás”, anticipando claves de los avatares del socialismo cubano hasta hoy. Azcuy subraya que el concepto de sociedad civil no es solo teórico y analítico, sino que constituye parte del proyecto revolucionario, que además de legitimar (o no) un cierto estado de cosas, permite formular un ideal social, que le sirve de horizonte. Esta conexión entre teoría y conciencia política estaba ya presente en su ensayo “Ideales y teoría” (El Caimán Barbudo, abril de 1967): la teoría y la actividad política no tienen que ver exclusivamente con la inteligencia o con la férrea necesidad social: hay algo más que eso. Negar la posibilidad del error e identificar la verdad con lo moral es absurdo y, además una trampa en la que también podemos caer; pero absolutizar esto y afirmar que siempre se trata de incomprensión o de la fuerza de las cosas, absteniéndonos por ello de todo juicio valorativo, creemos que es, en el mejor de lo casos una candidez o una perversidad.

Aquel Azcuy que escribía, a los 30 años, en medio de la intensa politización de las relaciones sociales y del pensamiento latinoamericano y cubano de los sesenta, retoma la cuestión de la teoría y su relación con el cambio social y político casi tres décadas después, en torno a la sociedad civil y la hegemonía:

“En el debate actual en Cuba [sobre el concepto sociedad civil ], parece que pueden distinguirse tres énfasis principales: 1) la modificación de la integración societal; 2) el nuevo pluralismo emergente; 3) la relación Estado-sociedad civil”.[7]

Se trata de un conjunto de problemas que no pueden ser resueltos solamente por el Estado. En primer lugar, por la pérdida de su capacidad para administrar al conjunto de la sociedad, y en segundo, porque se ha convertido en un actor más en la economía del país, muy importante sin duda, pero no el único. Ahora el Estado tiene diversos interlocutores, incluyendo a sus asociados extranjeros. Aquí se encuentran algunas de las razones más importantes de la necesidad de ampliación y fortalecimiento de un espacio social autónomo que represente los intereses populares, es decir, de lo que algunos llaman sociedad civil.[8] E identifica el paternalismo y el control verticalizado que ejerció el Estado, directa o indirectamente, sobre la sociedad civil cubana como consecuencia de una extensión desmesurada de lo político. Las circunstancias históricas que engendraron ese modelo institucional no son exactamente iguales a las de hoy. La sociedad cubana está cambiando en ese sentido, es decir, en la dirección apropiada.[9]

Entroncando con estas ideas de Azcuy, Acanda, también profesor de filosofía en la Universidad de La Habana, y diecisiete años más joven, recorre los referentes principales del concepto de sociedad civil, para desembocar en la cuestión central de la hegemonía. En aquel ensayo suyo, publicado casi en el número siguiente de Temas, a principios de 1996, se anticipan, como en el vidrio del aleph, muchas aristas que vendrían a cristalizar en su libro homónimo de 2002, que hoy se reedita. Con esa justificación, voy a comentar aquí algunas citas, más bien extensas, de aquel ensayo seminal.

El poder se apoya, esencialmente, en su control de las instituciones dadoras de sentido, aquellas que establecen y justifican las significaciones imaginarias y las representaciones admitidas.

Las que socializan al individuo, le enseñan a pensar de una manera y a no pensar de otras, le indican los valores que tiene que compartir, las aspiraciones que son permisibles, las fobias que son imprescindibles. La familia, la iglesia, la escuela, el idioma, el arte, la moral, han sido siempre objetivos del poder, que ha intentado instrumentalizarlos en su provecho. La concepción restringida y fenoménica de la política, que la vincula solo con el poder como imposición, ha de complementarse con otra que la vincule con el consenso; es decir, con la capacidad de ese poder de instalarse en las regiones de producción espiritual de la sociedad, para conformarla de acuerdo con sus intereses. Que permita, por lo tanto, extender el campo de ‘lo político’ a todas las instancias y estructuras que socializan a los individuos, ya que desde ellas se consolida el poder, o se le desafía.[10] Aquí Acanda formula una distinción gramsciana fundamental: “El Estado es entendido no como institución jurídica, sino como resultado de las relaciones orgánicas entre sociedad política y sociedad civil”.[11] Y una aclaración teórica esencial: la distinción entre sociedad política y sociedad civil no es orgánica, sino tan solo metódica. Una misma institución puede pertenecer a la vez a ambas, o estar en un momento concreto en una, y después en otra.

Un partido político forma parte de la sociedad política, pero si logra insertarse en el proceso de producción y/o distribución de normas de valoración y comportamiento, se inscribirá a la vez en la sociedad civil.[12]

Desde esta precisión suya, el análisis de Acanda transita, digamos que naturalmente, para aterrizar en la sociedad civil socialista, y pensar la hegemonía en un sistema como el nuestro en Cuba. Se trata de abrir cauces que permitan a estos grupos [subalternos] construirse su propia subjetividad desalienante, para que esta hegemonía pueda afianzarse. La nueva hegemonía liberadora tiene como objetivo potenciar una sociedad civil que sea escenario de la acción creadora de los sujetos que la componen. Sujetos de la revolución, sujetos que son congruentes entre sí, y que son capaces de rebasar sus imprescindibles conflictualidades porque son, todos ellos, no meros portadores, sino coautores de un proyecto liberador al que no pueden renunciar […] La Revolución cubana construyó su sociedad civil. Su poder de convocatoria se cifraba, precisamente, en su promesa de desarrollar los cauces para que los grupos sociales preteridos pudieran desarrollar su subjetividad. Por lo tanto, ni la revolución destruyó la sociedad civil cubana, como dicen sus enemigos, ni puede pretender obviarla o sustituirla por otra cosa, como afirman –sin verdadero conocimiento de causa– algunos de sus intérpretes de izquierda. Desde Gramsci, la clave de una posición marxista en torno al tema de la sociedad civil reside en entender el papel fundamental de esta en la transición hacia el comunismo.[13] El comunismo no es sino el horizonte de referencia de que hablaba Azcuy, sin el cual la construcción de un socialismo como el nuestro pierde su brújula.

Los dilemas que Acanda reúne a continuación son de la mayor significación para los debates sobre ese socialismo, cuya razón de ser y sentido no se cifran en un número de conquistas sociales (como se les llama en Cuba), ni en ideologemas traídos y llevados, sino en una razón política de largo alcance.

El socialismo cubano, recuerda él, “no se alcanzó uniformando a la sociedad, ni convirtiéndola en un bloque monolítico y monocorde (cosa por demás imposible), sino sentando, en aquellos años, los fundamentos de una sociedad civil más plural, precisamente por ser más inclusiva que la precedente”. El nuevo Estado barrió a sus enemigos, los que se oponían a ese proyecto nacional desde la época de Martí (sacarocracia, burguesía importadora, lumpen, instituciones armadas), y para hacerlo, tuvo que enfrentarse a la potencia hegemónica de aquel capitalismo dependientes.

Ese camino lo tuvo que recorrer a solas –anoto yo al margen–, porque esos poderes formidables le hicieron la guerra al duro, lo cercaron, mientras que sus únicos aliados, el bloque soviético y China, que no compartían este proyecto de socialismo, intentaron subordinarlo a su manera. No es extraño, pues, que en aquel entorno borrascoso, aislado y atrapado en una ecuación geopolítica que lo rebasaba, el proyecto político se fuera transformando forzosamente, en la misma medida en que su sobrevivencia convirtiera a la seguridad nacional en la principal variable. Cuando Acanda subraya que la Revolución “creaba las condiciones para que los obreros, los campesinos, las mujeres, los estudiantes, los artistas, dejaran de ser meras comparsas y se incorporaran a la vida social, en un proceso activo de participación que debía permitirles su autoconstitución como sujetos sociales”,[14] no está repitiendo una fórmula ideológica ritual, según la cual el Estado de la dictadura del proletariado es lo que debería ser, desde los discursos políticos y jurídicos. Está llamando la atención sobre lo que significa, a nivel de la sociedad civil, “la praxis política que la revolución les abría”, para forjarse su autoconciencia, fijarse sus propias metas y desplegar en forma libre y creadora sus potencialidades y capacidades, su identidad propia.

Los años sesenta fueron testigos de un crecimiento explosivo de la sociedad civil cubana. Y ello no tan solo –ni siquiera principalmente– por la aparición de nuevas organizaciones de masas (CDR, FMC) o por el nuevo rol social que pasaron a desempeñar algunas de las ya existentes (sindicatos y organizaciones estudiantiles), sino sobre todo por el redimensionamiento de todo el sistema de instituciones encargadas de producir y difundir las nuevas formas ideológicas que cimentaban el nuevo bloque histórico –desarrollo del sistema educacional, conversión de los medios de difusión masiva en instrumentos de interés público, etcétera–, y por la inserción activa, en esa sociedad civil, de amplios sectores sociales que antes tenían un papel pasivo o que, por su posición marginal, ni siquiera podían considerarse incluidos en ella.

Fue a través de esta nueva sociedad civil como la Revolución logró la obtención de su hegemonía.[15] Al cabo del tiempo y los avatares del socialismo cubano, la preeminencia del concepto en los debates políticos corresponde no solo con el derrumbe del socialismo europeo y su auge en América Latina y el Caribe desde los años noventa, sino con la propia activación de nuestra sociedad civil, provocada tanto por los efectos económicos, políticos e ideológicos de la desaparición del campo socialista, como por la propia maduración que las clases y grupos sociales envueltos en la Revolución han alcanzado en estos más de 30 años de haber emprendido el camino, plagado de conflictos, contradicciones y dificultades, hacia su autoconstitución como sujetos históricos.[16] Si lo que estaba en juego era la hegemonía del socialismo, no era por el desapego a los manuales de aquella ortodoxia, cuyo canto de cisne fueron los debates de fines de los noventa, sino porque la sociedad ha seguido cambiando. De hecho, el término sociedad civil devino parte del discurso, de cierta manera se naturalizó, en vez de considerarse ajeno o subversivo, aunque siguió siendo territorio de disputas que abarcaban al conjunto del sistema político. Un foro del periódico Trabajadores, órgano de la confederación de los sindicatos cubanos (CTC), ofrecía una muestra de los usos del término en la Cuba posterior a aquella década.[17] Extraigo solo algunos fragmentos, tomados al azar en este foro abierto por internet, como evidencia de lo comentado antes acerca de la transformación del debate público en la Cuba posterior al Período especial.

— La sociedad civil somos tú, yo él, ella, nosotros, ellos, estos, aquellos que pudieran estar organizados o no. La cual tiene garantizados derechos constitucionales y ciudadanos como el de libre expresión, asociación, información, movimiento, ideología, religión y cuando hay algo que no les gusta o les viola esos derechos, tienen el derecho de protestar pacíficamente en las calles o a través de los medios de comunicación masivos y las redes sociales sin temor a ser reprimidos ni encarcelados, ni enjuiciados.

— Pidamos todos la apertura al multipartidismo en Cuba. Bien regulado para que ninguna potencia extranjera o empresa financiera financien campañas electorales ni las corrompan. Que solo sean financiadas por los militantes de cada partido. Que cada partido tenga cuotas iguales en los medios y en prensa […] En nuestro parlamento debe existir una representación importante de asociaciones y sindicatos para que no solo sea el poder constituyente de la clase burocrática partidista sino el control ciudadano asociativo participante activo quienes tomen decisiones políticas, denuncias, control y proposición legislativa. Es mejor que esta reforma se realice ahora porque para después será demasiado tarde. El Partido Comunista no puede controlar el sistema electoral. Son las leyes y las instituciones públicas y neutrales quienes deben organizarlas y controlarlas con el apoyo y control ciudadano. Cualquier otro invento no estaremos tocando el fondo del asunto.

— El multipartidismo no tiene la respuesta universal y salomónica a las demandas del pueblo cubano, nuestra ley permite que propongamos a quienes queramos, del partido o no, y además que los votos refrenden esa posición, lo que no desmiente que en instancias superiores sea necesario un mayor nivel de participación. Asimismo, la variedad de partidos no significa mayor participación de la sociedad civil, todo lo contrario, los partidos se inscriben dentro de la sociedad política de un sistema y sus representantes no necesariamente representan las aspiraciones del pueblo, sino que son las personas las que deben asumir la plataforma de uno u otro […] Si nos preocupa tanto nuestra sociedad civil, sistema político y temas de participación; entonces comenzar de frente, enfrentando las personas que por un motivo u otro no creen que esa vía sea efectiva. Luchar contra el burocratismo y el oportunismo, encontrar nuestros líderes, los que sean nuestros verdaderos representantes, y mejorar nosotros también, por todo ello pasa la actualización de la sociedad cubana.

— El pluripartidismo de la democracia representativa burguesa no constituye garantía de democracia […] La mayor diversidad y pluralidad de ideas dentro de la unidad nacional y dentro de nuestro Partido Comunista. Martí creó el Partido Revolucionario Cubano para hacer la independencia de Cuba y fomentar la de Puerto Rico. No era un partido clasista y sectario, sino más bien abierto a todo el que quería la independencia, los contrarios a la independencia por supuesto no tenían cabida.

— Conozco en el parlamento a representantes de organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales que tienen voz propia, y defienden los derechos de los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, las mujeres, los grupos religiosos, de manera coherente y sistemática. ¿Acaso eso no es control ciudadano asociativo participante activo de quienes toman decisiones políticas, denuncias, control y proposición legislativa? La sociedad civil en Cuba es muy amplia y goza de muchas oportunidades, que en otras partes del planeta son limitadas o secuestradas. Si no lo creen así, pregúntenles a los grupos antiglobalización o a los indignados.

— Presuntamente el partido no postula, pero todos saben que sin su beneplácito nadie es elegido, el pluripartidismo no es lo perfecto, pero tampoco lo es el régimen antidemocrático de partido único ¿cómo llegaron al poder Evo, Correa, Chávez, Cristina, Mujica etc.? Si ellos pudieron ¿a qué le temen los dirigentes cubanos?

— La sociedad civil en Cuba está llamada a una profunda y seria actualización en aras de garantizar su razón de ser: visibilizar la pluralidad de opiniones que se gestan al seno de la nación […] Las organizaciones de la sociedad civil, en la hora actual de Cuba, deben plantearse el deber de sustituir al interlocutor impuesto por la democracia liberal burguesa, es decir, los partidos políticos, para mediar entre el pueblo y la sociedad política (funcionarios del gobierno, legisladores, etc.). Dicha tarea es la que requiere nuestro país, y no el facilismo del multipartidismo, verdadera partidocracia que lejos de representar las disímiles voces del pueblo, ha degenerado en sectarismos, en maquinarias electorales que compiten furiosamente, sin ética alguna, por el poder y de esa manera hacer prevalecer una visión particular y clasista del mundo. Y es que el liberalismo confundió desde el principio articulación de propuestas, válidas para desarrollar al estado, con competitividad mercantil […] Pluralismo SI, Pluripartidismo NO.

Como el lector habrá constatado, luego de estos fragmentos variopintos, concebir el debate de ideas como un simple forcejeo ideológico “en la superestructura”, desconectado de la sociedad real, porque la gente en la calle no usa el lenguaje de la teoría o de los documentos doctrinales para hablar de sus problemas cotidianos, es una manera de no entender la dinámica social y los cambios en la cultura que este debate expresa, así como su significado en el espejo de la esfera pública real. Publicado la víspera de los encontronazos ideológicos de la primavera de 1996,[18] el ensayo de Acanda comentaba unas palabras de Abel Prieto, dirigente político de los intelectuales en aquel entonces, cuando reconocía que “la Revolución ha intentado combinar una cultura afirmativa con una cultura de la crítica, de la reflexión, de la duda, de la inquietud”.[19] Su nota de concordancia con Prieto, vista retrospectivamente, adquiere un carácter casi premonitorio: el grado de realización de este propósito es y será función de la conformación de una sociedad civil que logre desempeñar, en forma cada vez más plena y compleja, ese papel crítico y afirmativo a la vez, con respecto a la sociedad política.[20] Tanto aquel ensayo-aleph, como este libro lúcido y sólidamente construido de 2002 que se reedita veinte años después, nos entregan un instrumento de análisis y meditación muy actuales, que va más allá de las aulas universitarias y las clases de filosofía política, para quienes se plantean pensar el socialismo con otra cabeza. Agradezco el privilegio de escribir este prólogo, así como la oportunidad de haberlos releído desde Cuba y sus contradicciones, entonces y ahora. Me ha permitido volver a asimilarlos como legado y herramienta intelectual de alta precisión, especialmente útil en la perspectiva de una izquierda abocada a renovarse en nuestra región, porque, como dicen los mexicanos, no tiene de otra. Presiento que muchas otras lecturas, desde nuestros diversos entornos latinoamericanos y caribeños, lo enriquecerán y continuarán, como en un juego de espejos, otorgándole seguramente ese efecto multiplicador, perenne, que tienen los clásicos.

Sierra del Escambray, Cuba, 30 de diciembre de 2023

Notas

[1] La última vez, a raíz de que se cumplieran tres décadas de su publicación: Rafael Hernández (24 de mayo de 2023), “Mirar a Cuba: treinta años después”, OnCubaNews. https://oncubanews.com/opinion/columnas/con-todas-sus-letras/mirar-a-cuba-treinta-anos-despues/

[2] Hernández, Rafael (1993). Mirar a Cuba. La Gaceta de Cuba, (3).

[3] Hernández, Rafael (1993). Mirar a Cuba. La Gaceta de Cuba, (3).

[4] Hernández, Rafael (1993). Mirar a Cuba. La Gaceta de Cuba, (3).

[5] Valdés Vivó, Raúl (4 de enero de 1996). “¿Sociedad civil o gato por liebre?”, Granma, La Habana.

[6] Castro, Raúl (27 de marzo de 1996). “Informe del Buró Político al V Pleno del CC del PCC”, Granma, La Habana.

[7] Azcuy, Hugo (1996). Estado y sociedad civil en Cuba. Temas, (4), 105-106.

[8] Azcuy, Hugo (1996). Estado y sociedad civil en Cuba. Temas, (4), 107.

[9] Azcuy, Hugo (1996). Estado y sociedad civil en Cuba. Temas, (4), 108.

[10] Acanda, Jorge Luis (1996). Sociedad civil y hegemonía. Temas, (6), 89.

[11] Acanda, Jorge Luis (1996). Sociedad civil y hegemonía. Temas, (6), 91.

[12] Acanda, Jorge Luis (1996). Sociedad civil y hegemonía. Temas, (6), 91.

[13] Acanda, Jorge Luis (1996). Sociedad civil y hegemonía. Temas, (6), 91-92.

[14] Acanda, Jorge Luis (1996). Sociedad civil y hegemonía. Temas, (6), 92.

[15] Acanda, Jorge Luis (1996). Sociedad civil y hegemonía. Temas, (6), 92.

[16] Acanda, Jorge Luis (1996). Sociedad civil y hegemonía. Temas, (6), 92.

[17] Trabajadores (8 de marzo de 2015). Foro Interactivo sobre Sociedad Civil en Cuba. https://www.trabajadores.cu/20150308/trabajadores-invita-al-foro-interactivo-sobre-lasociedad-civil/

[18] Sobre las repercusiones del ya mencionado Informe del Buró Político, ver Luis Suárez Salazar (30 de mayo de 2022), El Centro de Estudios sobre América (CEA): Apuntes para su historia, La Tizza.

[19] Elizabeth Díaz y Amado del Pino (1996). ¿Oficialismo o herejía? Entrevista a Abel Prieto, Revolución y Cultura, (1), enero-febrero, 9.

[20] Acanda, Jorge Luis (1996). Sociedad civil y hegemonía. Temas, (6), 92-93.