Por Mario Ernesto Almeida Bacallao

Estas historias acontecieron entre febrero y marzo del 2024

La guerra sigue…

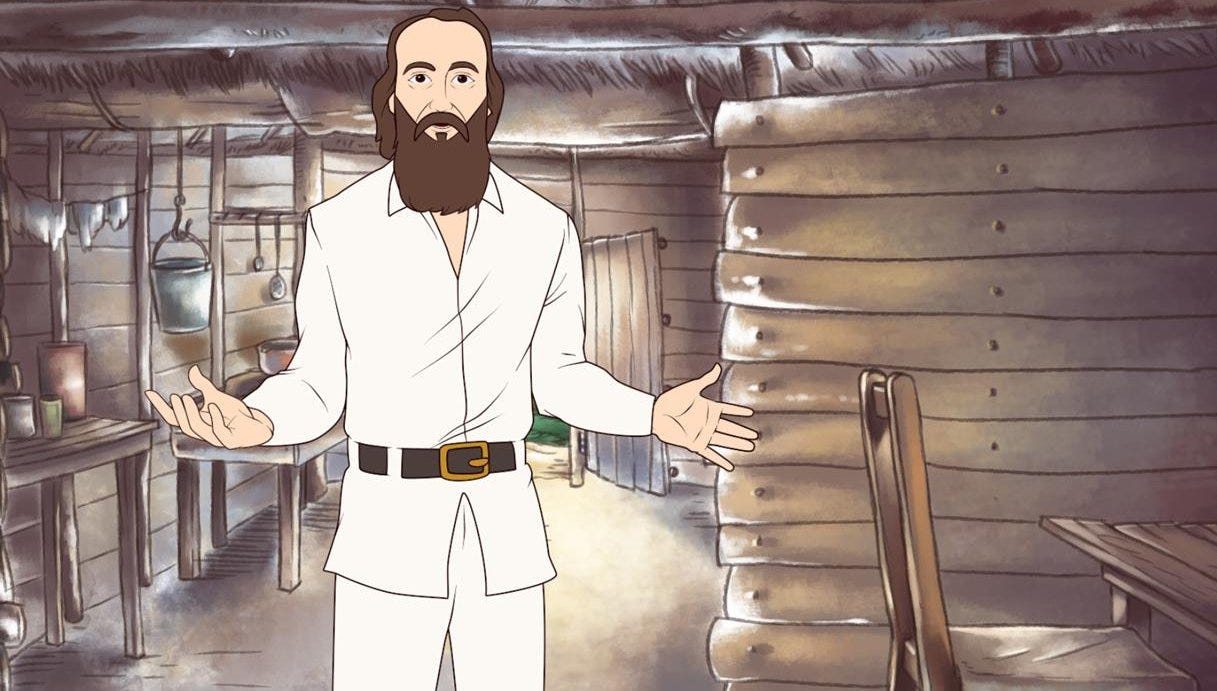

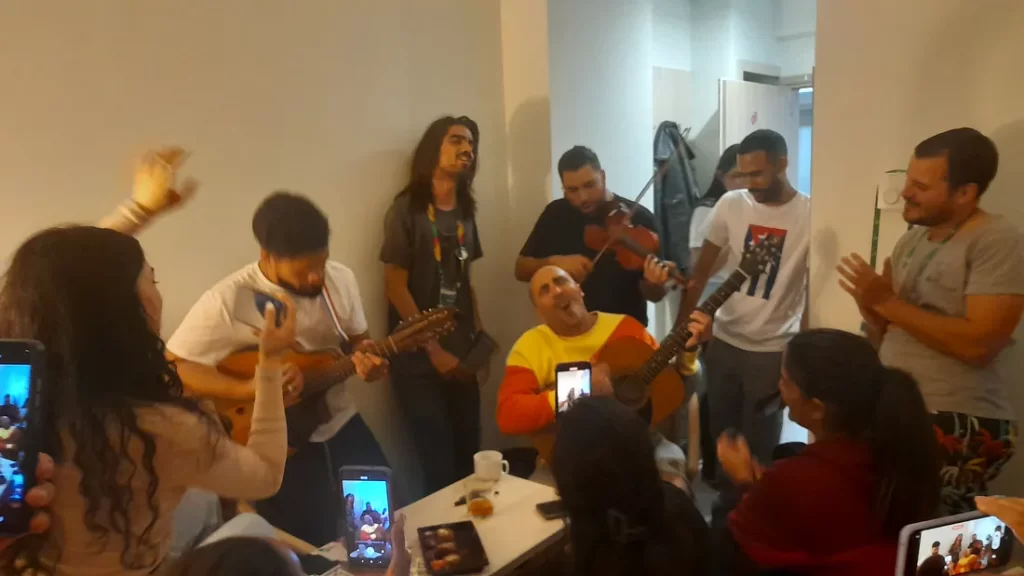

Se prepara algo y todos bajan al recibidor. Afuera rondan los siete grados, pero el vestíbulo es hermético y nadie tiembla. Los músicos acaban de llegar y ajustan las cuerdas y los tonos. Hace apenas diez minutos todos se juntaron en un cuarto. Uno se tiró al suelo y recostó la espalda a la pared, otro se sentó en la silla, otro en la cama, otra permaneció de pie y otro no estaba. Del poeta nada se sabía.

El poeta, al menos este, no ensaya, no se aprende sus versos, no los prepara, no escribe. El poeta solo sabe de ponerse como manta la bandera, rechazar el micrófono y romperle el pecho a quien lo escucha y a la bandera misma.

Diez minutos antes de bajar, los cuatro músicos se repartieron estrofas de canción. Pero el ensayo íntimo y sobrio estaba lejos de parecerse a lo que vendría. Eduardo Corcho entró al elevador con su laúd, Christopher Simpson llevaba a la espalda el violín, Abel Geronés, la guitarra y Annie Garcés iba sin la flauta. Desde hace mucho tiempo su instrumento principal no es ese.

Corcho es el más joven, apenas 25 años. Barba y cabellos negros. Parece siempre hablar en serio, sin que ello le impida sacar de vez en vez, entre leves tartamudeos, alguna sonrisa.

Christopher es la explosión y el alarde. Con un violín entre las manos puede transformarse en cualquier cosa: en juglar junto a la hoguera de hace 800 años o tal vez en algo que no conocemos, también feliz, de la centuria que viene. Constantemente presto al performance y, detrás de eso, una pizca de timidez que nadie sospecha.

Annie siempre está feliz y canta en tonos más altos que el resto. A Annie le gusta desbordarse en el canto, nacer de nuevo en él, que el canto sea más que ella misma. Cuando se siente ofendida guarda la sonrisa, se aleja tres pasos y evita decir más.

Por su parte, Abel cuenta que desde que nació su hija, hace más de un año, es un tanto más todo… aunque casi no logre componer ni dormir.

Se abren las puertas del elevador. La gente lleva rato esperando. La gente se ve cansada en las butacas del recibidor de este edificio número 3 del Sochi Park Hotel. Son más de las once de la noche.

Afuera, en los siete grados, mientras fuma, Marcos David Fernández, más conocido en Cuba como el Kíkiri, habla de política y sabe que pronto deberá entrar. Estudia Historia del Arte en la Universidad de La Habana. El Kíkiri quiere que la vida cultural de la universidad vuelva a reencontrarse y no llegar a una beca y ver regados, como trozos dispersos, a este que toca la guitarra, a aquella que canta, a la otra que actúa… El Kíkiri no quiere que le sigamos diciendo, como le acabo de decir, que todo ello se debe a las secuelas de la pandemia. El Kíkiri lo entiende, pero dice que si nos seguimos repitiendo eso corremos el riesgo de darnos lástima y de la lástima difícilmente se regresa.

Con 21 años, es de los repentistas jóvenes más mediáticos y talentosos que uno pueda encontrarse. No canta el Kíkiri, no le hace falta. Se dio cuenta de que cuando la gente escucha la palabra décima y un fondo de música campesina, se le encaja de facto un estereotipo con el que no quiere perder su tiempo.

Y el Kíkiri quiere defender la décima por el camino que sea porque, explica, todo lo bueno que tiene, desde el entendimiento de lo que es ser cubano hasta lo que uno pueda imaginarse en lo adelante ―una filiación política, tres amigos, un amor― ha nacido de la décima misma.

El Kíkiri sabe que, para que la décima viva, lo primero que tiene que ser es escuchada. Y que se escuche, yo me encargo de que se escuche. Soy decimista y no tengo por qué andar con guayaberas, porque yo no me visto con eso y los de mi generación tampoco. Tengo el pelo largo y la barba descuidada porque así estoy cómodo, porque así le gusta a mi novia, a mis amigos y a mí. Si me mandan a pelar para salir en televisión, no salgo. No me da la gana. Yo no quiero ser una edulcoración folklórica ni la alusión a lo bucólico y lejano. No, yo tengo un mensaje y una forma de decir que es mía, que heredé y que voy a convertir en lo que me dé la gana. Pero eso sí, me van a escuchar. Después de que me escuchen, después de que me escuchen, entonces ya veremos.

Los músicos se cansaron de esperar la orden de no se sabe quién para arrancar. Se cansaron de estar ahí, afinando sus instrumentos, con la gente durmiéndose en los sofás. Por eso, sin pedir permiso, toman la iniciativa.

–¡Mamáááááá, yooooooooo!

La gente se despereza y grita.

–¡Mamáááááá, yooooooooo!

La gente grita más.

En Cuba, Matamoros puede parecer, para algunos, cosa barata destinada a turistas o asunto sagrado de hace muchos años. Pero aquí hay siete grados y antenoche hubo tres. Aquí los rostros pálidos son mayoría. Aquí el español es rara avis y uno, ante la imposibilidad de comunicarse, a veces prefiere permanecer callado.

Por eso hay que romper el silencio. Porque cuando uno no puede hablar siente como si se estuviese marchitando, como si se fuera a morir.

Los músicos están a punto de vengar la no hegemonía del castellano en estas tierras. Rusos, árabes, uzbecos están a punto de avergonzarse de su incapacidad para entender lo que sus bocas van a gritar, porque inevitablemente cantarán lo que escuchen. No hay salvación para el hechizo. Aquí hay siete grados y ayer hubo tres. Esta madrugada el Sochi Park Hotel va a conocer de dónde son los cantantes y va a tener la certeza de que no están solos.

Siberia

Dinara, una de las voluntarias que acompañan a la delegación cubana, estudia Relaciones Internacionales. Dice ser de Siberia, pero eso es tan general, que sería el equivalente a que un cubano al presentarse solo especificara que vive en el Caribe.

También te puede interesar: «Por favor, no les digas…» y otros rostros del camino. Por Mario Ernesto Almeida Bacallao

Siberia ocupa una superficie de 13,1 millones de kilómetros cuadrados, el 76,6 por ciento de Rusia y el 29,4 por ciento de Asia.

Dinara se presenta así porque nadie sabría identificar Krasnoyarsk, una ciudad donde, en invierno, pasan los meses sin que pueda verse el sol y donde la gente tiene que caminar rápido en la calle, casi correr, para no congelarse o caer enfermos.

Dinara dice que no es cosa única de Krasnoyarsk, que en Rusia por lo general es así. Que en invierno la gente se deprime ante tanta oscuridad y enclaustro. Sin embargo, sería injusto con Rusia y con Dinara dejar la ecuación hasta ese punto. Dinara cuenta, con los ojos brillosos de quien está a punto de volver a casa, que pronto debe romper la primavera. Ya el otoño se encarga con antelación de eliminar las hojas. Con el invierno, la nieve cubre el césped y lo seca. La nieve también envuelve los árboles.

Pero empieza la primavera y la belleza está a punto de tomar tierna venganza. Ya la nieve comenzará a derretirse, a desaparecer de los gajos. Y los gajos… los gajos y la gente están volviendo a ver el sol. Dice Dinara que no hay espectáculo comparable al de su primavera, cuando los brotes verduzcos toman la vida por asalto y con ellos vuelve a aparecer la sonrisa.

Krasnoyarsk es nombre de lugar que habla de barrancos rojos o hermosos, porque en el ruso antiguo el color rojo y la hermosura se definían con la misma palabra o casi con la misma palabra; y hoy, a fin de cuentas, con dos palabras que evidentemente vienen de una sola. Es una especie de doble sentido involuntario de la lengua. Una suerte de serendipia para quien está de paso.

Lo político

Los organizadores del Festival no quieren que en Sochi se hable de política. Quieren que Sochi, en este marzo de 2024, se revele ante el mundo como la ciudad del amor, de la amistad. Pero ocurre que el amor y la amistad también son políticos, tanto, que a veces se alzan con el rango de embajadores.

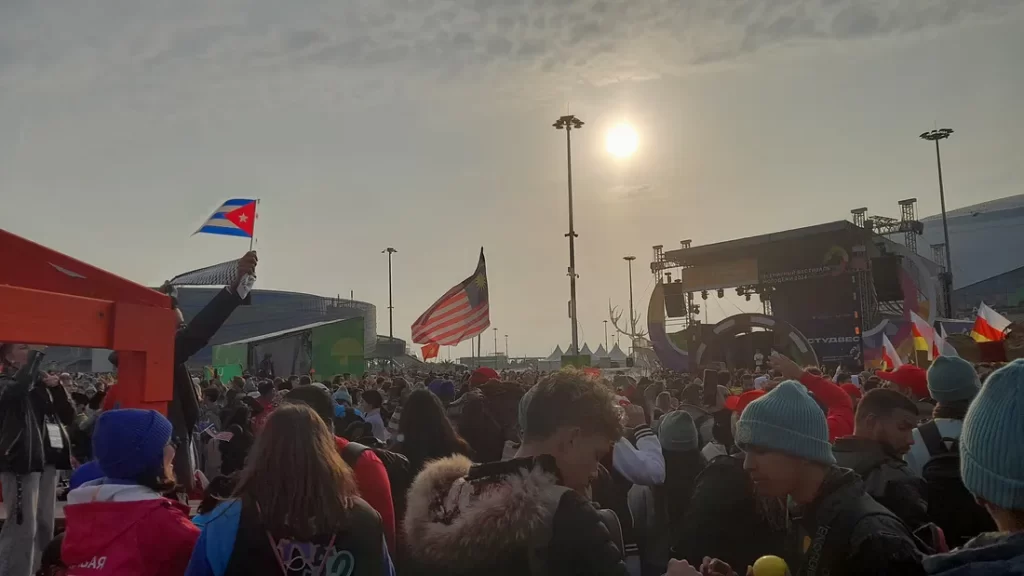

El Festival Mundial de la Juventud es un evento casi indescriptible para un solo par de ojos. Demasiado inmenso el espacio en que se desarrolla, demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo, demasiado idioma el que se nos escapa, demasiada gente de muchas partes, demasiados puntos de partida, demasiadas banderas. Veinte mil delegados como nosotros, cinco mil voluntarios como Dinara.

Se trata de varios edificios y tan solo en uno resulta fácil perderse entre recovecos repletos de personas y tecnologías. Conferencias y conferencias se suceden y yuxtaponen en disímiles salas. Un perro robot se te acerca y se levanta en dos patas buscando la atención de tus ojos. En un mitin por la muerte de Chávez ―por su vida― se cantan canciones de cualquier parte de América Latina, en tanto los argentinos vitorean como si estuviesen en un partido de fútbol y alguien grita una y otra vez que viva Stalin y muchos lo miran una y otra vez, como con dudas. En los pequeños quioscos de la instalación, donde yacen a la venta toda clase de suvenires, la imagen de Stalin aparece en llaveros, remeras y hasta jarras.

Quien tras siete días se diga capaz de haber entendido exactamente lo que ocurrió en Sochi, sencillamente miente. Sin embargo, podemos establecer mínimos. Mínimos desde quienes convocan. Mínimos desde quienes asisten.

Desde quienes convocan:

Rusia es un país en guerra, cuya realidad es difícil de descifrar para los que no están ahí, por la sencilla razón de que, desde 1917, quizás desde antes, pero muy específicamente desde esta fecha, la maquinaria informativa occidental ha dicho cuanto ha querido — cierto o falso, «a quién le importa»— sobre lo que en Rusia ocurre. Las palabras, siempre inexactas, modularon sus tonos a través de la historia tras el lente occidental, tamizado por revoluciones, guerras civiles, económicas, mundiales, frías, caídas de las que no se vuelve, aparentes concilios, reestructuraciones hegemónicas, concilios traicionados, nuevas guerras que terminaron por no ser tan nuevas.

Como buen anfitrión que se juega la simpatía e imagen ante el mundo, Sochi se ha convertido en un muestrario de lo mejor que tiene Rusia, desde lo tecnológico hasta lo afectivo, desde el conocimiento hasta el goteo diario de lo cotidiano. Vengan a ver, vengan a ver.

Desde quienes asisten: visitar Rusia, intentar descifrarla, respirar en ella — desde 1917, desde 1945, desde 1991, desde 2022 — siempre ha sido muy político, como lo es también acercarse solo a comparar lo que se ha escuchado con lo que se ve.

Más allá de eso, están las múltiples razones personalísimas:

los que nunca han salido de sus fronteras y encuentran en la convocatoria rusa una oportunidad de ver algo de mundo; los que ya han visto bastante y quieren continuar haciéndolo; los que recuerdan que aquí tuvo sitio una de las revoluciones más grandes de la historia y quieren saber si de casualidad queda algo; los que se piensan que Putin es comunista por mucho que sus palabras y actos vayan en otro sentido; los que tienen la certeza de que ahora mismo es uno de los hombres más importantes del planeta; los que querían ver la nieve; los que querían ver el Mar Negro; los que querían hablar ruso; los que querían llegar, cantar e irse; los que vinieron con ponencias; los que no trajeron ninguna; los que vinieron a posicionar su lucha, porque no todos los días 25 mil personas de tantas partes del mundo coinciden en el mismo punto cardinal.

En todo eso, inevitablemente, de una forma tan natural como dos desconocidos que se identifican y dialogan, se cuela silenciosa la política. No hacen falta gritos. No se precisan banderas demasiado ardientes, ni puños demasiado en alto. Basta con la pugna del sentido común.

Pero hay inconvenientes. Buena parte del mundo está conmocionada con el genocidio sionista en Palestina. Buena parte del mundo que es capaz de llegar a Rusia sin los complejos ni prejuicios que impone Occidente tiene la sensibilidad y la furia demasiado a flor de piel. Otros podrán lidiar con las grandes tragedias manteniendo la cabeza fría.

Ahora mismo, en Sochi, oficialmente se está jugando la política pausada y sobria, la de las sonrisas, los abrazos, la del rato feliz e inolvidable en un espacio geográfico concreto que tiene nombre específico y circunstancias.

Pero, ¡qué cosa! en Palestina siguen cayendo las bombas y son decenas de miles menos los que logran respirar desde hace pocos meses. América Latina, Oriente Medio y el norte de África llegan con Palestina entre ceja y ceja y sabiendo que, ante el genocidio, si de pueblos se trata, no cabe más política que la de barricada. No se renuncia a la idea de sumar sensibilidades y por aquí hay miles. Que sientan la curiosidad ante el grito, que se acerquen, que se infecten…

También le puede interesar: La lucha del pueblo palestino por su libertad es nuestra causa. Por La Tizza

No resulta sencilla la unidad de los aliados. Los pueblos aquí congregados saben que no es lo mismo ser invitados que espectadores. Este es un festival de jóvenes. Quién les va a decir lo que se grita o no. Quién les va a decir que no griten. El festival será un éxito para Rusia, pero habrá gritos por Palestina, aunque a algún que otro anfitrión no le guste.

Conversaciones dispersas

Almuerzo solo en una mesa grande de un comedor inmenso. Ulyana pide permiso para acompañarme. Se me sienta en frente. Será un almuerzo largo, porque Ulyana no habla mucho inglés y yo poco de ruso. El entendimiento se antojará difícil, pero serán 25 minutos irrepetibles porque jamás volveremos a cruzarnos.

Me levanto a buscar agua. En la pared cercana, otra mesa está cubierta de pequeños pomos plásticos sellados. Le pregunto si quiere. Dice que no. Es raro que alguien no desee agua durante el almuerzo.

Ulyana, cuyo nombre significa «juvenil», vive en Magadán, una ciudad rusa en la costa del Pacífico. Para llegar hasta acá voló diez horas dentro de su propio país. Ulyana pregunta por las que tardamos nosotros, que fueron más de 30, pero despegando de cuatro aeropuertos relativos a cuatro países diferentes y, entre unos y otros, mucho mar, agua de nadie.

Ulyana es ecologista. Saca del bolso una suerte de vaso de madera y desde un termo vierte su agua. Sonríe y me insinúa el vaso para que entienda por qué se negó a las garrafas desechables.

Son preguntas simples las que logramos intercambiar.

— ¿Tienes hijos?

Le respondo que no, que todavía soy bastante joven.

— ¿Cómo que muy joven? ¿Qué edad tienes?

— Veintiséis años.

— Yo tengo veinticinco y hace siete tuve mi primer hijo.

— Tienes más.

— Sí, tengo dos. ¿Tienes hermanos?

— Sí.

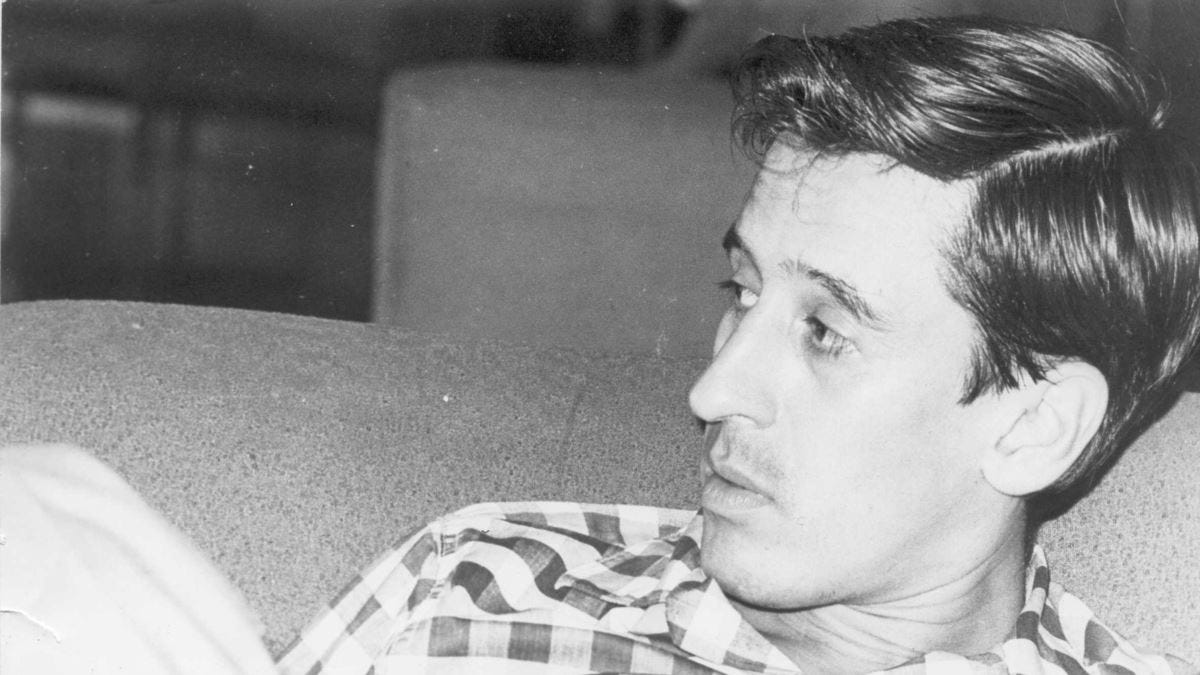

Ulyana pregunta si disfruto leer. Luego me pide que le recomiende autores, libros, porque Ulyana sabe que para saber más sobre el lugar del que vengo, sobre lo que se esconde tras mis ojos, 25 minutos no serán suficientes. Le menciono a Gabriel García Márquez y a Alejo Carpentier. Los busca y me muestra en la pantalla de su teléfono la cubierta de Los pasos perdidos. Le digo que es de las mejores novelas de Alejo, de las que más me gustan, y que Alejo era hijo de una rusa y un francés, que Carpentier nació en Suiza, pero lo negó siempre, y que la mayor de las certezas es que fue cubano.

Le pregunto si vive en un lugar de pescadores y Ulyana comienza a describir un pez bastante grande de carne roja, hasta que llegamos al consenso de que está hablando del salmón.

***

Pareciera difícil fumar por estos primeros días en Sochi. En las inmediaciones del hotel resulta raro detectar el humo del cigarro. Quien encuentre cajetillas a la venta, verá impresa a todo color la imagen terrible del cáncer bucal. Sin embargo, se fuma. En los cestos de basura, metálicos la mayoría, puede verse con facilidad los restos de colillas apagadas.

Los fumadores, conscientes de nuestra desgracia y muchas veces incapaces de curarnos, vamos por la vida intentando identificar a los de nuestra clase. Seguimos pistas básicas: los cabos en el suelo; el humo leve, casi transparente, saliendo de alguna parte; la marca de un encendedor en el bolsillo; las falanges alguna que otra vez manchadas. Nos seguimos el rastro para poder encender, para pedir, para entendernos, para conversar. No es algo glorioso.

Con los días, va siendo más fácil encontrarse fumadores rusos. Ya aquel se acercó a pedir un cigarro y se sorprendió con que los nuestros, los que teníamos encima, no llevaban filtros. Otro pidió fuego para prender el suyo y también se sorprendió con que le estrechara mi cigarro prendido.

No tengo para encender. En ocasiones a las fosforeras no les va con suerte en las aduanas. Por eso estoy caminando hacia una muchacha que recién sale del desayuno y se sienta junto a sus amigos a compartir el vicio de marras. En el Sochi de estos días, cualquier acercamiento mínimo es excusa para conversar, para decir un poco más, para saber algo.

Ella es de Rostov y dice llamarse Vika.

— ¿Vika… de Victoria?

— Sí…

El mundo se me detiene por cuatro segundos y una felicidad demasiado parecida a la ternura se me escapa del ojo.

Vika, Victoria, es el nombre de la ucraniana que vivía justo al lado de la casa donde nací y crecí. Decirlo solo de esta manera resultaría muy frío. Vika era un escondite seguro y cálido en el barrio. Me permitía jugar con sus calderos extraños, me sentaba en su regazo, abría libros infantiles con dibujos de ensueño que aludían a princesas rusas y corceles mágicos, y me traducía sus historias. Sin cobrar un centavo, me repasó matemáticas mil y dos veces y, con las tablas estampadas con animales de los bosques fríos, aprendí cuánto era seis por nueve. Años después me enseñó a hablar ruso y años después lo olvidé casi por completo. Gracias a Vika algo puedo entender y algo puedo decir por estas tierras. Y no me perdonará si escucha que fue tanto lo que olvidé de lo que me enseñó, que ahora no encuentro forma certera de que esta Vika de Rostov entienda que me recuerda tremendamente a mi Vika de Odesa, y todo lo que eso significa.

***

Víctor y Nadiezna[1] viven en Lugansk. Estamos conversando en las afueras del edificio 3 del Sochi Park Hotel. Ya está oscuro. Las primeras preguntas siempre son sobre impresiones generales. ¿Qué te ha parecido el Festival? ¿Qué te ha parecido Rusia?

Víctor ya estuvo en Cuba. Dice haber quedado impresionado por la calidez nuestra, en los múltiples sentidos de la palabra, que abarcan gente y clima. Le comento que los rusos con los que he hablado también se han mostrado muy cálidos, sobre todo cuando detectan que uno intenta comunicarse en su lengua.

No ahondamos en falsas disputas de modestia sobre calideces, porque en realidad ninguno de los dos quiere hablar de eso. Ambos sabemos que estamos dando vueltas protocolares antes de hablar de lo inevitable, porque yo quiero saber y él quiere que se sepa. Víctor es de Lugansk. No está para juegos.

— Para quienes vivimos fuera de Rusia es difícil encontrar información fiable sobre lo que está pasando, por eso a veces no entendemos la guerra.

— La prensa internacional la controla Occidente y miente todo el tiempo. Ucrania tiene desde hace mucho la guerra perdida, pero los medios dicen lo contrario.

Dice Víctor que a Rusia le han impuesto tantas medidas económicas y políticas que ya han roto todos los récords. Le corrijo que Rusia es demasiado grande. Que, proporcionalmente, a Cuba le han impuesto más. Víctor reflexiona y concede. Dice que al principio muchas empresas transnacionales cerraron y aparentemente se fueron, pero que a los pocos días volvieron abrir, solo que con nombres distintos. Los mismos proveedores, la misma atención, casi que el mismo uniforme de los empleados, las mismas instalaciones. Víctor asegura que, en estos momentos, en cualquier parte de Rusia se puede comer un McDonald y tomar una CocaCola, aunque se hayan maldisfrazado de otras cosas.

— ¿Cómo es exactamente vivir en guerra?

Víctor mueve un poco los cachetes y la mandíbula antes de responder.

— La guerra es muy dura… Ha muerto mucha gente. La ciudad ha sufrido daños tremendos. Las bombas destruyen edificios enteros…

— ¿Las bombas continúan cayendo ahora mismo?

— Sí, ahora siguen… La guerra es dura, es mala, pero nos obligaron a eso. En Lugansk las bombas no comenzaron a caer el 24 de febrero de 2022.

Yuyú

La delegación de España, dice Yudit, es de apenas veinte personas. Yudit ve mi credencial cuando abordamos un ómnibus. La bandera junto al nombre le hace abrir los ojos y me aborda: «¿Cuba?».

Dice Yudit que su mamá es cubana, de Las Tunas, pero vive desde hace muchos años en España, donde nació ella. Habla con acento madrileño Yudit, porque es de España, pero asegura que es cubana también, porque desde pequeña iba a visitar a su abuela y correteaba las calles y los montes, y jugaba con los niños del barrio y se embarraba de tierra las manos y los pies.

Si alguien tuviera dudas, Yudit, o Yuyú, como le gusta ser llamada, podría repetir el acento que aún hablan su madre y su abuela, con la exactitud criolla de cualquiera de Cuba.

Además del acento cubano, Yuyú domina perfectamente el ruso. Para llegar a Sochi no tuvo que hacer el viaje largo desde Madrid, sino que le bastó con abordar un vuelo en Moscú y estar acá en cuatro horas.

Todo empezó cuando tenía diecisiete años y viajó a Rusia por primera vez. Era un curso de intercambio académico en una ciudad pequeña, a dos horas por carretera de Moscú. Le impresionó todo: la cultura, el idioma, lo grande de casi todo en este país, que no pareciera tener paciencia ni tiempo para obras diminutas. Todo luce inmenso en Rusia, desde algunas gentes hasta los castillos; desde las distancias hasta las nevadas.

Al regresar a España comentó a sus padres que definitivamente quería volver. Se preparó cuanto pudo y solicitó una beca, mediante la que pudo iniciar sus estudios de Relaciones Internacionales, precisamente en Moscú.

Cuarenta años hacia atrás, resultaba lo más normal del mundo que los cubanos viniesen a estos contornos a formarse como universitarios. Quizás para la abuela de Yudit, en 1980, no hubiese resultado raro imaginar que su nieta un día también haría lo mismo, aunque no con el mismo recorrido. Pero la vida da muchas vueltas y también las familias y Rusia y Cuba y España… que queda más o menos a un tercio de camino entre una y otra.

Yuyú ya está en su último año.

— ¿Te quedas a trabajar aquí o regresas a España?

— ¿Tú qué crees?

— No sé.

Dice Yudit que regresará a España en cuanto termine. Que allá tiene casa y familia. Si no fuera así, si no tuviera un techo, muy probablemente continuara por acá inventándose el futuro.

En medio de sus estudios comenzó la guerra. Primero, cuenta, fueron días y meses de mucha incertidumbre, también de miedo por lo que podría pasar. Decidió quedarse y continuar. No fue fácil. Las sanciones económicas dificultaron el envío de dinero de sus padres. Pero Yudit sabía español, así que comenzó a dar clases de su lengua materna en la propia universidad, y eso le dio autosuficiencia financiera. Pasó el tiempo y los amigos de España le preguntaban si acaso estaba loca, que cómo iba a estar por allá, y ella les respondía que en Moscú la vida no era como ellos se la imaginaban. Que la vida en Moscú era la vida de siempre.

Una noche

Una noche creí escuchar unos disparos provenientes de las montañas. Eran sonidos secos, algo lejanos y con espacio entre uno y otro de aproximadamente dos segundos. Pasaron unos instantes y retumbaron más seguido. No hacía más que mirar hacia los picos del Cáucaso.

El Cáucaso está ahí, casi cayendo al mar, con Sochi a sus pies. De día muestra un espectáculo espléndido, porque sus nieves se dejan ver con una nitidez y una blancura perfecta. En tardes de llovizna, cuando las nubes se escurren entre picos que pueden superar los cinco mil metros de altura, entre unos y otros puede verse una luz y uno se queda minutos y minutos embobecido intentando descifrarla, intentando discernir si es una nube atrapada por un solitario haz de sol o si es un pico más alto aún que los que lo preceden. ¿Nieve o nube? ¿Nieve o nube? No sé, no sé, solo veo luz, una luz indescifrable que debe parecerse bastante a la que se revela justo antes de morir a quienes han llevado una vida de virtud. Quizás tanta belleza sea un secreto.

¡Por eso… por eso…! En la tarde había visto aquella luz y ahora en la noche escuchaba algo que, por supuesto, tenían que ser disparos. Además, tenía todo el sentido, porque fueron disparos aislados y luego ráfagas, quizás respuestas. Y era de noche y no se veía nada en las montañas. Y yo había visto la luz horas atrás. ¿Habría sido acaso una señal?

Salí del edificio y comencé a caminar, a ver si alguien sabía algo, si alguien más había escuchado los tiros, si había policías o soldados corriendo.

Otra noche

Era la última noche en Sochi. Los músicos, como ya era costumbre, llenaron de alegría el cuarto e invitaron a muchos amigos, conocidos, compañeros…

Uno debiera sentarse al menos una vez a la semana a escuchar el arpegio de una guitarra y un laúd, la vida de un violín, la voz de quien vive de cantar, en vivo y en directo, a la distancia de un paso, de un «yo quiero escuchar esta o la otra».

Por primera vez nos acompañaron tres muchachas iraquíes, que solo se atrevieron a cruzar palabras, a cruzar los dos metros de pasillo que nos separaban, cuando los hombres iraquíes se fueron en su avión, que salía antes. Las muchachas iraquíes cantaron y rieron, conversaron. Una de ellas tenía nombre de flor.

También aparecieron dos jóvenes rusos que parecían perdidos en busca de algo, algo misterioso que lleva en sí el ser humano y lo hace derrumbar cualquier barrera, porque la gente necesita de gente, de más gente; la gente necesita hablar, mirarse a los ojos, encontrarse o no en el resto. La soledad no hay diablo ni dios ni humano que la aguante y en realidad no tendrían por qué. Solo asomaron sus cabezas, mostraron dos botellas de vino y pasaron.

Apenas tenían 18 y 19 años. Y tenían el rostro de cualquier persona de 18 o 19 años que uno se encuentre. Las fiestas, llamémosle así, de cualquier tipo, siempre tienen varios momentos: los de mayor intensidad, los de la segmentación y la conversa seria, los de las risas sin sentido, los de solo estar.

Ahora estamos en el momento de la segmentación, pero es un cuarto muy pequeño, así que les pido a los que hablan por el otro extremo de la cama que conversen en inglés, para que los amigos de Rusia puedan participar. Les digo a los amigos de Rusia que el tema es la homosexualidad y lo duro que puede ser, lo duro que es, socialmente hablando, y socialmente significa mucho, sentirse respetado, que te acepten como igual, las broncas que se dan y las que no.

Los dos amigos de Rusia reaccionan con espanto y la reacción irá cambiando de tono con el intercambio de ideas, hasta que dicen que a su presidente no le gusta eso, pero que ellos tienen un maestro «así» y que con el tiempo se han ido dando cuenta de que es una «persona normal».

Preguntamos cómo piensan ellos en la historia soviética de su país. Nos aseguran que Lenin es un prócer muy respetado, que Stalin no quedó como una figura positiva y que otros simplemente fueron unos traidores.

Estos muchachos de 18 y 19 años viven en Moscú. Moscú es la capital de Rusia y Rusia es un país en guerra. Yuyú decía que en Moscú es otra cosa, que la guerra como tal no se siente tanto. Algunos llegamos a Sochi con determinadas preocupaciones, porque sabíamos, con toda la conciencia política que corresponde, que estábamos en un país en guerra y que Sochi está más cerca de Ucrania que Moscú. Sabíamos, además, que durante una guerra al adversario no le gusta que el contrario celebre un festival con decenas de miles de personas, como si nada estuviera pasando.

Viendo el Cáucaso a uno se le olvida, pero a ratos aparecían preguntas del tipo: ¿y si quizás? ¿y si tal vez?

En Sochi no pasó nada. Pero un mes después, en el Moscú «sin guerra» donde estudia Yuyú y donde viven Maxim y Arsen, se desató un atentado mortal de los que estrujan la cara de solo pensarse ahí. Era un lugar de conciertos. Al parecer un sitio de rock.

Le escribo a Maxim para comprobar que están bien y me dice que sí, pero que justo una semana antes, el mismo día escogido para la matanza, pero justo una semana antes, estuvo ahí, en ese sitio escogido del demonio y que está vivo, sí, sin dudas está vivo, pero los 18 años casi ya no se los siente.

Nota:

[1] Olvidé su nombre. Solo recuerdo que era un nombre ruso relativamente fácil de encontrar en las mujeres cubanas, con suerte Nadiezna.