Entrevista a Javier Larraín por Leyner Ortiz Betancourt y Fernando Luis Rojas

Situemos un poco a nuestros lectores en quién es Javier Larraín: chileno, boliviano, silviófilo, reincidente en tierras cubanas, historiador, editor… ¿Parece mucho o no?

Soy un chileno residente en Bolivia. Estudié Historia en la Universidad de Concepción, en el sur de Chile, y luego en la Universidad de La Habana, donde me especialicé en América Latina y el Caribe contemporáneos. Me desempeño como docente e investigador de Historia y Música. Desde hace unos años asumí la jefatura editorial de la revista mensual Correo del Alba.

Un paréntesis necesario. Llevo 11 años viviendo en Bolivia, por tanto mis percepciones son las de un extranjero al que le ha tocado vivir de cerca este período del Proceso de Cambio.

Al menos desde 2022 los análisis sobre la política en Bolivia se colocan en la disputa entre Evo Morales y Luis Arce. ¿Qué elementos de la realidad boliviana se están dejando fuera al centrar los análisis solo en las contradicciones entre ambas figuras?

Aunque pueda sonar duro: la opinión de las bases. La ruptura comenzó hace cuatro años y se ahondó a partir de la conducta de los líderes/dirigentes, quienes fueron poco a poco transmitiendo y bajando sus diferencias a las bases sociales hasta llegar al punto de descomposición actual, donde las organizaciones sociales tienen direcciones paralelas, hay peleas en congresos, hay agresiones físicas, insultos, calumnias familiares, etcétera.

El Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) padeció por años la falta de democracia interna y eso hoy pasa factura. Se ha creado una cultura política dañina, de ordeno y mando, que da espacio a arbitrios como los mencionados.

Soy de los que creen que si hace un año se le hubiera consultado a las bases sociales si estaban de acuerdo o no con la división del Instrumento Político, una parte considerable de ese más de un millón de inscritos se hubiera inclinado por un rotundo «no». Pero, lamentablemente, le han quitado el derecho a esas personas de decidir acerca de su propio proceso político y su destino. Reitero, no es la primera vez que ocurre, lo vimos durante años con todo tipo de cumbres en las cuales emanaban documentos ya redactados días antes por otras personas; lo vimos también con la elección de candidatos con escaso apoyo y frecuentemente nombrados a dedo — algunos de dudosa trayectoria política, otros que se han quitado las caretas y transitan en la acera opuesta a la del pueblo—; incluso se llegó al delirio de desconocer resultados electorales adversos como los de febrero de 2016, cuando bolivianas y bolivianos, luego de una indesmentible campaña sucia de la derecha, dijeron «no» a la consulta sobre si debía modificarse la Constitución para habilitar a Morales y García Linera de cara a un nuevo mandato. La derrota, si bien fue estrecha, fue derrota, y pronto desconocida por el oficialismo. Hay quien llegó a plantear desvergonzadamente que no era derrota, sino «un empate técnico». Gracioso de no ser por el desenlace que tuvo semejante catarata de eufemismos y abusos.

Esa cultura política maniquea, eficaz en la medida en que mantienes grupos de poder que son fieles a ti, ha dado pie a la reproducción del prebendalismo y el oportunismo. Pero, también, lo que resulta muy grave, ha dado lugar a la erosión paulatina de las instituciones del Estado. Todo eso es silenciado y se evita que sea abordado de frente al poner en el centro del debate lo cosmético, lo anecdótico, es decir, los efectos de un problema más profundo.

Por ejemplo, en esa pugna Morales ha reclamado contra un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo inhabilita como candidato para las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto, pues dice que el espacio ha sido manipulado desde el Ejecutivo. Sin embargo, omite que fue el mismo TCP, con los mismos magistrados, quienes fallaron en 2019 a favor de su habilitación para repostularse ese año, aun cuando había perdido una consulta ciudadana vinculante que le decía «no». Entonces, es inevitable que uno se pregunte: ¿el TCP es un órgano que funciona cuando le favorece; pero cuando no le favorece es inoperante y cooptado? En realidad estamos frente a un problema de fondo, estructural, como es la altísima corruptibilidad del Sistema de Justicia y otros órganos del Estado en Bolivia. Esa es la envergadura de los problemas que quedan fuera de la discusión tal y como se ha planteado hasta el momento.

Desde el punto de vista de los intereses de los pobres del campo y de la ciudad, se silencia intencionadamente un asunto clave como fue su accionar contra el gobierno de Áñez con las protestas sociales, paros, huelgas y cortes carreteros a finales de julio y principios de agosto de 2020. En efecto, demasiado rápido ese protagonismo de base fue capitalizado y hasta negociado por dirigentes del MAS-IPSP que no fueron parte de él, trayendo como el más evidente efecto el desplazamiento de sus verdaderos protagonistas. La gran preocupación de ciertos sectores de izquierdas hoy es: ¿dónde quedó el potencial de rebeldía de aquellas jornadas? ¿Fue completamente diluido por el MAS-IPSP? ¿Están en sus casas o fueron absorbidos por la maquinaria estatal las y los protagonistas de esas jornadas? ¿No tienen opinión en la coyuntura más crítica del Proceso de Cambio? ¿Serán testigos pasivos del desmerengamiento de un gobierno popular y el ascenso de la reacción?

Acá me permito un segundo paréntesis, útil en términos de análisis históricos y políticos respecto a Bolivia. Seré bien vulgar en el enunciado, por lo sintético. Apuntaba con lucidez el sociólogo marxista René Zavaleta Mercado — tesis citadas insistentemente por el economista y cientista social Jorge Viaña— dos cosas esenciales:

1) que en Bolivia la sociedad civil es más vigorosa y tiene más fuerza que el Estado y puede incluso llegar a superponérsele llegado el caso; y 2) en consecuencia, las dos fuerzas reales en pugna, definitorias en un momento de crisis, son las masas y el Ejército. En otras palabras, para la prosperidad y viabilidad de un proyecto político se debe contar al menos con una de esas fuerzas; en caso contrario, el desenlace no será otro que la caída.

También te puede interesar: ¿Unidad o lucha de contrarios en Bolivia? Por Leyner Ortiz Betancourt

¿Cuál es el estado actual de la contradicción entre ambas figuras, de cara a las elecciones presidenciales de este año?

El estado actual es de total ruptura de relaciones entre ambas figuras y entre lo que hasta hace pocas semanas se identificaba como una disputa fraccional al interior del MAS entre las llamadas «ala evista» y «ala arcista».

Digo total por unas cuantas razones. Permíteme hacer una breve relación de hechos recientes, para ilustrarlo mejor.

Primero, porque desde la última semana de noviembre de 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció que la personería jurídica del MAS-IPSP queda en manos de la dirección encabezada por Grover García, dirigente simpatizante del Gobierno. En otras palabras, de un plumazo el «ala evista» fue desplazada de la dirección de la tolda azul. Ambas «alas» hicieron sus respectivos congresos para nombrar direcciones políticas, pero solo la primera fue reconocida por el TSE, que es el órgano institucional competente para fallar en la materia.

Segundo, porque en la tercera semana de febrero el expresidente Morales anunció su renuncia formal al MAS-IPSP y exhortó públicamente a sus adherentes a obrar de igual forma. Cabe señalar que el MAS-IPSP tiene registrados ante el Órgano Electoral a un millón 82 mil 645 militantes, y que hasta el último día de febrero poco menos de un millar habían renunciado.

Tercero, el TSE aceptó la renuncia de Morales el pasado 5 de marzo. Por lo tanto, ha dejado de ser oficialmente un militante del MAS-IPSP.

Cuarto, el 20 de febrero Morales hizo público un acuerdo con el partido político Frente para la Victoria (FPV), por medio del cual anuncia su decisión de competir en las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

Quinto, el 8 de marzo, en su cuenta X, Morales compartió imágenes de un acto de masas realizado en el Trópico de Cochabamba, acompañado de un mensaje cuyo extracto cito: «Este es un gran inicio de campaña… […] Nos esperan grandes concentraciones llenas de esperanza…». En otras palabras, dio el puntapié inicial a su campaña por la Presidencia.

Sexto, de forma paralela, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el 23 de febrero declaró: «el presidente Luis Arce es nuestro candidato 2025–2030».

Por último, es válido decir que otros sectores al interior del masismo en los últimos meses han presionado por un tercer candidato, en concreto por el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, un hombre de 36 años, dirigente de federaciones en el Trópico de Cochabamba, del entorno de Morales. En cualquier caso, en el MAS-IPSP se ha dicho que las bases sociales escogerán al binomio que irá en la papeleta, decisión que darán a conocer el próximo 10 de abril.

Mientras tanto, a la par que el «ala arcista», el fin de semana del 29 y 30 de marzo, llevaba a cabo un congreso del MAS-IPSP en el cual entre otras cosas se acordó cambiar estatutos; el expresidente Morales, apoyado por sus adherentes, anunciaron el lunes 1 de abril la creación de un nuevo partido político cuyo nombre será «Evo Pueblo».

En síntesis, el «ala arcista» ha quedado dentro del MAS-IPSP, mientras que el «ala evista» ha resuelto renunciar a ser parte del MAS-IPSP, propiciar acuerdos con otro partido para eventualmente poder viabilizar la candidatura de Morales y, de paso, crear el nuevo partido «Evo Pueblo» (desconozco si este último cuenta con el tiempo suficiente para inscribirse ante el Órgano Electoral y competir oficialmente en las presidenciales).

En qué medida la pugna entre Evo y Arce oculta otras contradicciones entre los partidos políticos — de izquierda y derecha— y entre el Gobierno y el pueblo.

La derecha está haciendo lo que debe hacer: favorecer espacios de convergencia en su sector, atizar los demonios internos de las dos «alas» que riñen en el masismo — aunque, como dije, el «ala evista» ha decidido renunciar a pertenecer al Instrumento Político—, prolongar su actividad desestabilizadora en el Parlamento y en la calle mediante la especulación, el desabastecimiento, la fuga de divisas, etcétera, y también mirar casi desde el palco cómo se exterminan entre sí los y las militantes del Proceso de Cambio.

En cuanto a la contradicción entre el MAS-IPSP y el pueblo, la pugna que aludes oculta problemas arrastrados por años, como son la existencia de cúpulas, camarillas y grupos de poder en las altas esferas de ambas «alas» con poca vocación democrática y una alta dosis de manipulación del movimiento de masas y de las organizaciones sociales. Han llevado al extremo la cooptación, el prebendalismo y la instrumentalización de estructuras completas de organizaciones sociales. Entonces, esconde un palpable vaciamiento de voluntad de autodeterminación de las masas, de ideas, de narrativa. Ello repercute en un débil proyecto de país de las izquierdas y los progresismos, cada vez con menos capacidad de seducción del conjunto de la sociedad.

El conflicto ha abierto las puertas a que maquinadores y burócratas consoliden sus espacios de poder y se postergue así — hasta nuevo aviso— una urgente revisión de los errores del pasado.

En América Latina estamos sufriendo el ascenso de fuerzas políticas reaccionarias en lo que parece configurar un nuevo ciclo político regional, con una tendencia al autoritarismo capitalista. ¿Qué resonancia tiene ese proceso regional en la oligarquía boliviana?

La resonancia es innegable. No se puede olvidar que Bolivia comparte fronteras con gran parte de los países de Sudamérica y no es ajena a los discursos y cometidos de los libertarios en la Argentina, del bolsonarismo en Brasil, del ultraderechismo de Kast, Johannes Kaisser o Evelyn Matthei en Chile, del accionar golpista y troglodita de Boluarte en Perú y un largo etcétera.

Aquello tiene su correlato local y se puntualiza en la narrativa de los principales candidatos presidenciables de la derecha, quienes han «corrido» el discurso y no tienen pudor en «ofertar» paquetazos neoliberales en caso de triunfar en las urnas. Citaré un solo ejemplo: Jorge Tuto Quiroga.

Ese personaje se hizo de la banda presidencial entre 2001 y 2002. Tiene 64 años y hasta ahora es el candidato de la alianza Libre. Es conocido en el mundillo de la reacción continental por sus decididos shows contra la Revolución bolivariana, la Revolución cubana y otros. Además de sus relaciones más que estrechas con Washington y, por supuesto, su papel determinante para la consolidación del golpe civil-militar contra Morales en noviembre 2019, donde llegó a dar órdenes a las Fuerzas Armadas. Y, bueno, hoy aparece liderando las opciones de la derecha en buena parte de las encuestas. De hecho, el 6 de marzo, el Colegio de Politólogos de Santa Cruz dio a conocer los resultados de una consulta ciudadana donde figuran al menos tres datos que deben encender las alarmas:

1) que el candidato Tuto Quiroga lidera la consulta, con un 23,66 % de las preferencias; 2) que su apoyo en el tiempo es ascendente; y 3) que es secundado por otros dos rostros de la derecha, que de converger se hacen con más del 51 % de la aprobación popular. No pretendo dar plena fiabilidad a esa encuesta, solo hago un llamado a encender las alarmas.

Por otra parte, el 13 de febrero, en rueda de prensa, Tuto Quiroga dio a conocer su «Plan de Siete Pilares» para «salvar Bolivia». Como te podrás imaginar, plantea transparentemente — en un plazo menor a tres meses—:

1) acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar un préstamo de al menos tres mil millones de dólares; 2) liquidar empresas públicas (privatizarlas) como Boliviana de Aviación (BOA), el Complejo Azucarero San Buenaventura, entre otras; 3) suscribir contratos que garanticen la explotación del litio por transnacionales occidentales, presumiblemente estadounidenses; 4) desarticular la arquitectura jurídica que dio origen al Estado Plurinacional y resucitar la República, símbolo de racismo y exclusión, entre otras tantas medidas retardatarias.

En resumen, hay un evidente envalentonamiento de la burguesía nativa a partir de la lectura que hacen de la coyuntura global, regional y nacional, favorable en no pocos aspectos al ideario ultraconservador.

Me atrevo a señalar algo más. Sé que no es muy popular ni compartido en el ámbito de las izquierdas lo que plantearé, pero creo que el 17 de agosto se juega algo muchísimo más profundo y que tiene que ver con la existencia misma de la institucionalidad, el Estado de Derecho y la soberanía de Bolivia. No me extrañaría que, de triunfar Tuto Quiroga o un personaje similar — en primera o segunda vuelta—, pueda experimentarse en el país lo que en Ecuador o en regiones como Rosario en la Argentina. Es decir, un escenario del todo favorable al despliegue y la proliferación del crimen organizado transnacional, todo lo cual contribuye, desde otro ámbito, a propiciar el colapso del Estado y la sociedad en su conjunto. Sobran las evidencias de que las estrategias de esa naturaleza han sido trazadas por los yanquis desde hace al menos tres lustros. Ya no solo se trataría de someter al Estado a través de gobiernos títeres, sino de volver insostenible la vida en nuestras sociedades.

En ese grave peligro radica el carácter imperdonable de la conducta de los dirigentes del masismo, quienes han antepuesto sus intereses personales y vanidades a la supervivencia de un proyecto colectivo y, por qué no, a la existencia misma de Bolivia tal y como la conocemos hoy. El peligro es más que inminente, pero no basta para que se produzcan acercamientos tácticos ni nada por el estilo entre progresistas y/o izquierdistas.

¿Cómo se van organizando las derechas de Bolivia para las elecciones presidenciales?

La respuesta la acabo de dar, pero es válido resaltar algunas cosas más.

Primero, aunque parezca irónico, y tal vez revista algo de hipocresía, el 18 de diciembre pasado los principales líderes de la oposición firmaron un acuerdo de unidad, de apoyo irrestricto a quien sea por fin el candidato que los represente en la papeleta. Lo suscribieron los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, junto al empresario y millonario Samuel Doria Medina, y un representante del dirigente ultraderechista, cruceño y golpista — actualmente privado de libertad—, Luis Fernando Camacho.

También te puede interesar: Bolivia: el censo, Santa Cruz y la violencia. Por Leyner Javier Ortiz Betancourt

Siendo fiel a tu interrogante, vemos que un primer gran paso es «la unidad». Por cierto, todo indica que de ese espacio saldría la carta de «la Embajada». Se sabe bien a qué embajada me refiero…

Segundo, otro sector reaccionario, más regionalizado y circunscrito sobre todo a la ciudad de Cochabamba, ha cerrado filas con el exmilitar y exgolpista, hoy edil de aquel municipio, Manfred Reyes Villa. Este cuenta con cifras de apoyo nada despreciables en los sondeos de los últimos meses, aunque acaba de ser acusado — por figuras políticas de su propio sector— de ocultar, en su declaración jurada ante la Contraloría General, la suma nada despreciable de 27 millones de dólares. El impacto de esa acusación en su carrera política está por verse.

Tercero, una arista por demás novedosa en cuanto a esa carrera presidencial la protagoniza otro empresario y magnate, dueño de clubes de fútbol en Bolivia, España y otros países, residente desde hace décadas en los Estados Unidos, llamado Marcelo Claure. Ese señor, semana a semana, ha incidido en el panorama político local divulgando megaencuestas dudosas, planteando calumnias contra tal o cual figura política del campo popular, tendiendo un manto de dudas en torno a la transparencia del proceso electoral y la labor del TSE. Esto es empañando todo lo que pueda ser empañado.

Como ves,

las derechas no han escatimado en agotar espacios políticos de concertación, tampoco en desplegar campañas mediáticas en un afán por polarizar aún más la sociedad y crear las condiciones propicias que les permitan montar el discurso del fraude — como hicieron en 2019— en caso de resultar derrotados en agosto.

Pero, más allá de la actual división, apreciable en esos — al menos— dos candidatos decididos a continuar en la carrera electorera — Quiroga y Mesa—, los une el propósito común de desmontar todos los avances sociales promovidos por el Proceso de Cambio en las últimas dos décadas; retrotraer a Bolivia a ese neoliberalismo de una etapa muy rancia como fue la década del noventa del pasado siglo.

El gobierno de Luis Arce logró restaurar la democracia en Bolivia luego del golpe de 2019. Ha tenido que enfrentar las dificultades propias de la crisis mundial. Salió airoso, además, de la intentona golpista del año pasado y ha soportado la oposición sistemática de Evo Morales dentro del bloque progresista. A pesar de esas dificultades, sus políticas han permitido la continuidad del proyecto progresista que una vez liderara Evo, aunque con elementos novedosos. ¿Cómo el gobierno de Arce ha adaptado la agenda política progresista al nuevo contexto?

Hay que advertir, de entrada, que el contexto en el que ha tenido que desenvolverse el actual gobierno del MAS-IPSP, encabezado por el presidente Luis Arce, ha sido muy adverso.

En la arena internacional, por cosas que todos conocemos, como la pandemia, el conflicto en Ucrania, el encarecimiento de materias primas y bienes que el país importa, una correlación de fuerzas hostiles en la región, etcétera.

En el ámbito nacional no ha corrido distinta suerte. Recordemos que asume en medio de una situación sanitaria crítica, con miles de muertos, a causa de la indolencia del régimen de Áñez — que antes había perpetrado tres masacres contra la población civil—, acompañada de una recesión económica con un decrecimiento del PIB que tocó los dos dígitos. Tuvo que enfrentarse a una derecha que, guste o no, tiene experiencia de lucha callejera y golpista, y a unas Fuerzas Armadas oportunistas y serviles a la burguesía — cuyo excomandante en jefe, Juan José Zúñiga, encabezó el sofocado intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024—. ¿El corolario? En poco tiempo se desarrolla una contradicción con el «ala evista» que terminó por convertirse en una fuerza opositora del Gobierno, con distintas expresiones de su oposición, como es el caso del boicot en el Legislativo — sus diputados y senadores, en consonancia con los legisladores de derecha, no aprueban o dilatan las iniciativas emanadas desde el Ejecutivo— y todo tipo de acciones desestabilizadoras como bloqueos carreteros, intento de copamiento y paros en ciudades, entorpecimientos de exportaciones e importaciones, campañas de descrédito, entre otras.

En ese escenario, la adaptación por la que preguntas se puede identificar en numerosas acciones: 1) la postura del Gobierno frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos años por Israel en la Franja de Gaza, que lo llevaron a la ruptura diplomática con el Estado de Israel el 31 de octubre de 2023; 2) el irrestricto apoyo a la Revolución bolivariana, lo cual incluyó el reconocimiento del triunfo electoral de Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024; 3) los reiterados apoyos a Cuba en las Naciones Unidas y también con ayuda alimentaria, medicamentos y otros equipos cuando han ocurrido eventos meteorológicos extremos o el incendio de los supertanqueros, por ejemplo.

Pudiéramos apuntar, en esa misma dirección, un total alineamiento con una diplomacia promotora de un tránsito a un mundo multipolar. Eso ha sido evidente en los convenios suscritos con países como Rusia, China e Irán, y, por supuesto, en la adscripción como Estado Socio del Brics a partir del 1 de enero del presente año. Un mes antes se había logrado la adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur).

Mención aparte merece un hecho aún fresco.

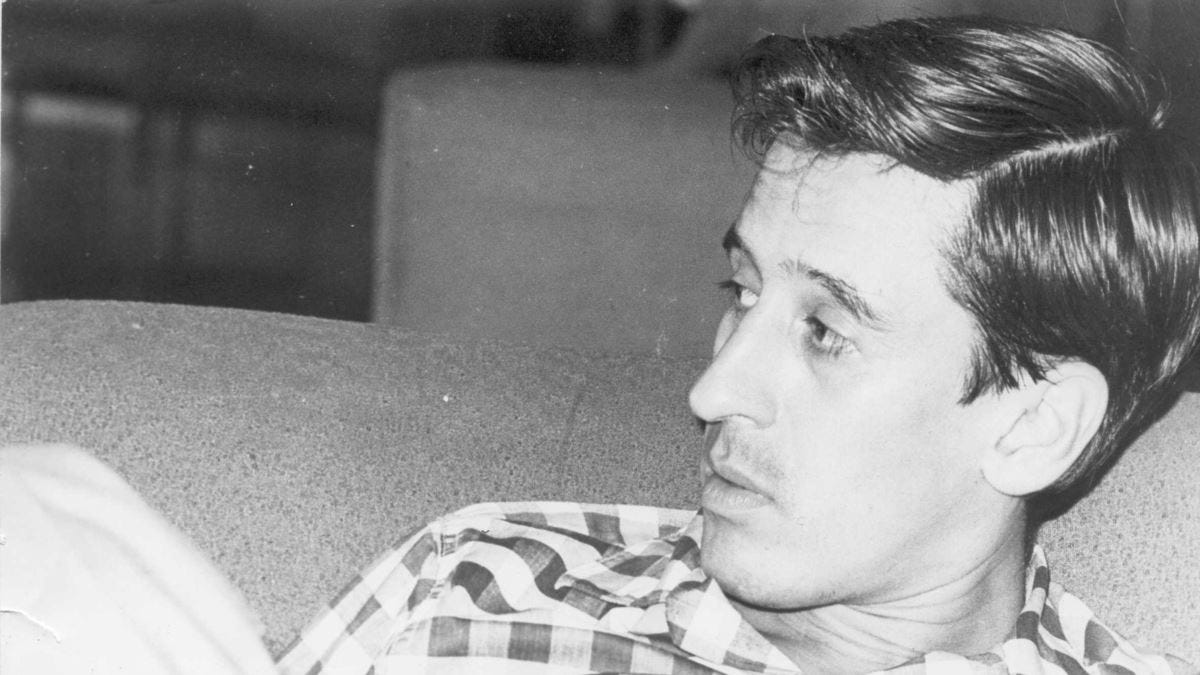

A principios de enero el Gobierno chileno pretendió activar el sello azul de Interpol y exigir la detención y extradición del internacionalista y revolucionario chileno, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Pablo Muñoz Hoffman, quien se encontraba de paso en la ciudad de La Paz. En la ocasión, el Gobierno decidió no proceder a su detención ni dar curso a la extradición, y le concedió un refugio temporal.

Conducta no menor si tenemos en cuenta que en enero de 2019 el gobierno del MAS-IPSP actuó de forma completamente inversa en un caso similar al detener al comunista y escritor italiano Cesare Battisti — quien contaba con asilo de Brasil, pero que debió abandonar con la llegada de Jair Bolsonaro al poder—, y extraditarlo a Italia, donde le esperaba una cadena perpetua.

En el plano político interno ha tendido puentes con movimientos sociales y ha puesto sobre el tapete algunas conductas verticalistas, el ejercicio del culto a la personalidad y otros males que aquejaron al MAS-IPSP en los últimos lustros. Sin embargo,

nada de eso es suficiente y desde la izquierda se viene reclamado una profundización del Proceso de Cambio y la superación de los principales problemas económicos a esta altura crónicos como son la inflación, la escasez de dólares o la falta de combustibles.

¿Cuáles han sido sus principales avances y/o retrocesos socioeconómicos?

Las mayores fortalezas han sido dar continuidad, por ejemplo, al plan económico propuesto por el MAS-IPSP a principios de siglo, que tiene que ver con industrializar las materias primas a través de un modelo de sustitución de importaciones. En ese sentido, han creado varias empresas medianas en distintos rubros, aunque resalta la fundación, hace unas semanas, del Complejo Siderúrgico del Mutún, ubicado en el Departamento de Santa Cruz, que le permitirá a Bolivia industrializar el hierro, absorber la mitad de materiales de construcción basados en el acero y crear más de un millar de puestos de trabajo, con lo cual se ahorran alrededor de 200 millones de dólares anuales. Además de que era un sueño postergado durante décadas y un proyecto pendiente por implementar desde la administración de Morales.

En el ámbito de la sanidad se ha ampliado la cobertura del Sistema Único de Salud (SUS). El 17 de febrero, por ejemplo, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) y el Centro de Isótopos (Centis) de Cuba firmaron un convenio de investigación científica que fortalece la cooperación entre ambas naciones y, de paso, abre posibilidades en el ámbito de la salud para Bolivia. En los últimos tres años la ABEN ha abierto centros de salud para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, algo impensado e inaccesible para la población hasta fines de 2020.

Quizás la mayor deuda pendiente de los gobiernos del MAS-IPSP sea la falta de decisión a la hora de fortalecer la educación pública, en cuanto a cobertura y calidad en todos sus niveles, así como políticas públicas orientadas a apoyar y promover a creadores del ámbito de la cultura, artistas e intelectuales. Ambos sectores han sido postergados por muchos años en relación con otros que han sido beneficiados por los gobiernos con cuantiosos recursos y energías. Es algo inexplicable para una sociedad que ha visto desde 2006 avances materiales indiscutibles, pero ha pospuesto la necesaria conscientización que debiera acompañar a ese progreso económico. Este rezago quedó al desnudo y salió a la luz, por ejemplo, en los actos de violencia racista desatada en el golpe civil-militar de 2019, o en las cifras de feminicidios y en general de violencia contra las mujeres hasta hoy.

¿Qué lugar le concedes al proyecto boliviano en el escenario latinoamericano actual?

Soy un total convencido de que del proyecto y el poder boliviano se pueden extraer valiosas lecciones, muy útiles a las izquierdas de nuestra América.

En primer lugar, estimo admirable la capacidad de organización del campo popular, sea mediante la forma sindicato, partido, movimiento social u otras.

En segundo lugar, se ha logrado asentar un sentido común favorable a un proyecto antineoliberal, antimperialista y nacional-popular radical en una parte inmensa de la población, sobre todo en los sectores más humildes. Eso forja una identidad difícil de contrarrestar. Una prueba de fuego la presenciamos en el golpe civil-militar de 2019, cuando un piquete de uniformados y otros políticos procedieron a destruir la Wiphala, lo cual provocó la rebeldía de sectores indígenas y populares que no estaban dispuestos a ser pisoteados por los elementos más reaccionarios de la burguesía. De hecho, sirvió como acicate para la rearticulación del campo popular desde la base tras la ida del país de los más altos dirigentes del MAS-IPSP. En igual dirección, hay plena conciencia del valor y la justeza, de la utilidad y necesidad de que existan empresas estatales y políticas públicas inclusivas. No es tan fácil acá avanzar con la agresividad de un Milei, aunque candidatos como Tuto Quiroga están dispuestos a poner a prueba lo que estoy señalando.

En tercer lugar, esa organicidad y ese sentido común hasta cierto punto emancipador — llegando inclusive a tener tintes anticapitalistas en algunos sectores, aunque no creo que con carácter decisivo—, ofrece un potencial sin par.

Lo absurdo de esta coyuntura es que los sectores populares, y hasta algunos sectores medios de la población, respaldan el Proceso de Cambio, su propuesta histórica, ¡y hasta su Gobierno!, sin embargo, las conductas divisionistas y sectarismos están llevando a la población al cadalso, luego de décadas y décadas de sacrificios.

Eso nos lleva a extraer ciertos aprendizajes — en cuanto a lo malo—, que tienen que ver con la imposición del verticalismo en la toma de decisiones, verdadera hipoteca de la cualidad democrática de los movimientos sociales; la limitación de la vida política a la actividad estatal o parlamentaria, que restringe la democratización del debate en la sociedad; o la falta de espacios de crítica y autocrítica genuinos, que acabaron por empoderar a burócratas y cortar alas a cualquier intento de autodeterminación de las masas.

Podría seguir enumerando cosas negativas y positivas. Sí pienso que

Bolivia pone a la orden del día debates medulares postergados durante décadas por las izquierdas y el progresismo de este lado del mundo: por ejemplo, los hiperliderazgos, la participación real de la base social en el desarrollo de su propio proceso emancipatorio, la conducta irreprochable que debieran tener los dirigentes y en general la militancia que se autodefine como comunista, socialista, etcétera; la coherencia entre el proyecto y el poder, la lucha sincera contra la corrupción, la definición de horizontes anticapitalistas y no la pura administración «más justa» del capitalismo; la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y otro largo etcétera.

Si bien tu vida en los últimos años se ha centrado en Bolivia, no queremos olvidar tu pertenencia — también— chilena. ¿Qué puedes decirnos sobre el contexto chileno?

Soy franco si te digo que sigo poco el panorama chileno. He observado con interés lo que unos cuantos analistas han definido como «estallido social», la posterior derrota electoral de la Carta Magna redactada por la Convención Constitucional — única en su tipo en la historia del país—, y el mediocre desempeño del gobierno de Gabriel Boric, cuya política exterior es hermana gemela de la agenda de la Casa Blanca — al punto de sostener unas cuantas reuniones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ya ni Trump apoya pero La Moneda sí—.

Se trata de un Gobierno repleto de incongruencias en cuanto a política interna, con una serie de promesas incumplidas y continuidades con administraciones anteriores como son la criminalización persistente de la nación Mapuche, el humillante e inhumano trato a pobladores sin casas y a migrantes irregulares pobres, y una extensa lista de actitudes reaccionarias, además de los reiterados actos de corrupción.

En fin, aprecio un panorama deprimente. El de Boric es uno de los gobiernos más insípidos desde el retorno de la democracia burguesa en 1990. Y, claro, en gran medida es culpable del desaliento ciudadano y del reflujo de los movimientos sociales, que no calcularon cuán grande y apresurada sería la traición de ese personaje en lo que respecta a las demandas populares.

También te puede interesar: Chile y su escenario electoral. Por Hugo Guzmán Rambaldi

En Chile hay elecciones presidenciales el 16 de noviembre. Por lo visto, existe la posibilidad real de que la candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI), colectividad histórica e ideológicamente alineada con Pinochet, cómplice de los crímenes de lesa humanidad y protagonista de la dictadura civil-militar, Evelyn Matthei, pueda hacerse de la presidencia en primera o segunda vuelta.

Esperemos que en las próximas semanas los movimientos sociales y ciudadanos nos sorprendan con alguna candidatura y proyecto esperanzador capaz de contener y hacer frente al avance material y simbólico de una burguesía que destila por los poros racismo, clasismo y xenofobia.