Entrevista a Esther Pérez por Voces en Lucha

La Tizza publica fragmentos de la entrevista realizada por los compañeros y compañeras de Voces en Lucha a Esther Pérez, la cual apareció con el título «Cuba y Educación Popular. “La búsqueda de otra cosa”» el pasado 13 de marzo.

***

Vamos a empezar como siempre, preguntando algo que rara vez solemos pensar y que posiblemente sea la pregunta más difícil: ¿quién es Esther?

He sido muchas cosas. Cuando terminé la universidad presté servicio social en un pueblo en el extremo occidental de Cuba que se llama Sandino, atendiendo al destacamento pedagógico — un proyecto del cual podemos hablar en otro momento—. Estuve allí un par de años. Después trabajé en el Centro de Investigación de La Habana y fui hasta Nueva York como diplomática. Estuve cuatro años en la Misión de Cuba ante Naciones Unidas. A mi regreso trabajé en el Ministerio de Cultura y en la Casa de las Américas, hasta que la educación popular me sacó de allí durante el periodo especial. La Casa de las Américas es un proyecto sobre todo de relaciones internacionales culturales y fui a ver a Roberto [Fernández Retamar] para explicarle que quería dedicarme a hacer educación popular, no quería terminar estampándole una silla en la cabeza al próximo extranjero que me preguntase qué iba a pasar con Cuba en los próximos seis meses. En ese momento necesitaba una trincherita donde meterme y apareció el Centro Martin Luther King. Me fui allí en principio por un año y ya nunca más me fui. Así que en pocas palabras: soy Esther Pérez, educadora popular, de vida ajetreada y 74 años ahora, enero 2024.

Justamente estamos aquí por la educación popular. ¿Podríamos hacer un intento por expresar cuáles son los caminos de la educación popular en la actualidad en Cuba y América Latina?

Pienso que hay un denominador común para Cuba y América Latina. Hay una guerra cultural en curso desde hace bastante tiempo. Una guerra cultural en la cual se pretende idiotizar a las personas por diversos medios, que van desde los medios digitales de las grandes plataformas hasta la droga, la diversión insulsa, la banalización de la vida y lo que Fukuyama llamó el fin de la historia. Esa guerra está en curso y se libra también dentro de cada uno de nosotros, no es solo una guerra externa, también es una guerra interna. Llevamos los valores introyectados por el capitalismo, y algunos llevamos también valores de una utopía, un sueño, un ideal… la búsqueda de otra cosa. Pero esa pelea está dentro de nosotros mismos.

El camino de la educación popular hoy en Cuba, en América Latina y en todas partes es contribuir a pelear esa guerra, hacer que las personas sean cada vez más dueñas de los procesos políticos y sociales en los que están involucradas, que desmitifiquen la realidad, que logren ver las contradicciones reales del mundo, que logren ver el capitalismo.

Me parece que ese denominador es común, es para todos. Dentro de eso, claro, hay diferencias. Hay diferencias dadas por los niveles de instrucción de los involucrados, dadas por características nacionales, dadas por los procesos políticos que se viven en cada país, etc. Pero yo creo que esa es la gran tarea de la educación popular hoy, y viene siendo la gran tarea de la educación popular desde hace tiempo.

¿Qué es la educación popular?

La educación popular no son técnicas, aunque se sirva de técnicas. No es una metodología, aunque se sirva de una metodología. La educación popular es una forma de concientizar a grupos sociales acerca de las contradicciones reales y las relaciones sociales en las cuales están involucrados.

Es quitar telarañas y concientizar a la gente acerca de que el racismo es una relación social histórica, que el sexismo lo es, que el capitalismo es histórico, que el socialismo también es histórico y que por tanto será superado, y que cada uno de nosotros nos movemos en el mundo con esas contradicciones y esas relaciones sociales. Para mí eso es la educación popular: concientizar. Yo creo que la concientización, como la describe Freire, sigue siendo el centro de la educación popular.

También te puede interesar: Un diálogo con Paulo Freire. Por Esther Pérez y Fernando Martínez

Al concientizar se expresan los conflictos, ¿no?

Esa es la manera, esa es la vía. Cuando haces educación popular con grupos se busca que los conflictos que encarna ese grupo salgan a la superficie. Ahí está la técnica, la metodología, la manera de hacer, para que sean visibles y por tanto sean analizables, y por tanto sean superables. Eso es educación popular.

En el recorrido que hemos realizado por Matanzas, Santiago de Cuba, Guantánamo, etc., hemos tenido un ratito de compartir con la Red de Educadores y Educadoras Populares, y creemos que tiene un papel fundamental. ¿Cuál es el peso, la importancia que tú le das en estos momentos? Nos referimos a la red que auspicia el Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK).

Sí. Me parece muy importante y también me parecen muy importantes otros esfuerzos que se hacen por fuera de la red. No hay que pensar que solamente la Red encarna la educación popular cubana. Hay gente que trabaja por fuera o colabora o hace su trabajo con independencia de la red y me parece sumamente importante. En este momento el gobierno cubano ha tomado conciencia de la importancia de la educación popular, lo cual amplifica las posibilidades de la red en los territorios, dado que cuentan con audiencia, apoyos y la comprensión acerca de lo que están haciendo. Salir del CMMLK y encarnar por todo el país me parece estratégico.

Imagino que habrá cosas que le preocupen.

Hace unos años decidí que tenía que salir del trabajo de la educación popular del centro. Lo hice porque veía que descansaba demasiado en mi persona, y que si la educación popular iba a prosperar tenían que ser otras personas con otras ideas las que llevaran adelante el trabajo. Creo que fue una decisión correcta. Me retiré a hacer trabajos en colaboración, y dejé de ser el personaje central de la red de educadores populares del centro. Entonces, hay decisiones que me chocan, porque son las decisiones de otros y no las que yo hubiera tomado o tomaría. Hay momentos en que haría las cosas al revés de cómo se hacen, pero hay que ver cómo salen. En mi opinión,

hay que priorizar el trabajo de base. El trabajo de base es fundamental y a veces me chirría un poco que se piense demasiado en lo estructural y poco en la base. Por tanto, creo que los territorios están haciendo un papel fundamental, porque están ahí y están trabajando con la base.

Hablábamos de cómo la educación popular ayuda a expresar los conflictos. ¿Cómo se expresan los conflictos en Cuba? ¿Cuáles son los grandes retos de la Revolución cubana?

Los retos de Cuba hoy son muchos. Cuba tiene muchos problemas, en realidad todo el mundo tiene muchos problemas hoy. El mundo está en unas condiciones…, en primer lugar, no va a durar mucho, si siguen por este camino el mundo no va a durar mucho, porque nos estamos comiendo el planeta a la velocidad de un rayo, de manera que dentro de un siglo no sé cómo podrá ser la vida, me da mucha pena sobre todo por los niños y los jóvenes porque la herencia que les vamos a dejar es una tremenda porquería. No hay freno. En ese sentido todo el mundo está mal. Añádele que, con la proliferación de las guerras, desde Rusia-Ucrania, a Israel-Gaza, a los llamados conflictos de baja intensidad, Comando Sur en Ecuador, Yemen, Sudán donde hay seis millones de desplazados, la población de un país…

Se sufre una crisis mundial. Ya son varias crisis, la ambiental, la económica, la política y la social. En Cuba se han sentido todas esas crisis. Este es un pequeño país sin fuentes de energía que valga la pena mencionar, con una economía sumamente abierta, que tradicionalmente ha importado la mayor parte de lo que se come, entonces en esta situación lo que la gente siente es carestía.

Hay un proceso inflacionario y carencias de algunas cosas. Es una crisis más dura que la del periodo especial, porque en el periodo especial no se afectó la salud, ahora se ha afectado la salud, hay una falta de medicamentos tremenda. Y aunque los médicos están ahí, y los hospitales no cierran, de pronto te falta omeprazol y qué haces. Súmale a eso que los Estados Unidos han aprovechado para apretar las tuercas hasta el final, o sea, ya no se trata del bloqueo, hoy Cuba está en la lista de los llamados países terroristas, no tiene el crédito con el que opera cualquier economía y hay que pagar en cash. Además, hay una guerra cultural brutal, como nunca. Transmisiones, internet, sitios web, noticias falsas, lo que quieras, y hay gente susceptible. Estamos en un momento sumamente crítico, por eso hay que trabajar más. Cuando estás en un momento crítico o te rindes o pataleas, y yo creo que hay que patalear todo lo que se pueda. Hay que insistir en el trabajo de educación popular, hay que insistir en la formación política, hay que insistir trabajando en la base. Son símbolos de esperanza en medio de una situación muy difícil.

Me preguntabas sobre los retos de Cuba. ¿Con qué contamos para sobreponernos o remontar esos retos? Contamos con la cultura política popular, que es enorme. Tú hablas con un campesino y sabe lo que está pasando en Yemen. Tú hablas con cualquiera y saben la historia de Cuba y sientes el orgullo de ser cubano. Es curioso porque los compañeros extranjeros no entienden el nacionalismo del lado de acá del Atlántico. El nacionalismo del lado de allá del atlántico tuvo su máxima expresión hasta ahora en el nazismo y va a tener otras igualmente nefastas de acá en adelante. Pero

el nacionalismo del lado de acá es una recuperación del ser nacional, es una descolonización física y mental, es una apropiación de las raíces.

Hay países que tienen grandes gestas y países que no. Por ejemplo, en Brasil nunca ha habido grandes gestas, ha habido rebeliones territoriales, regionales, pero la libertad nacional fue dada por el emperador y la libertad de los esclavos también fue a través de un decreto imperial. En Argentina no ha habido grandes gestas. En Cuba ha habido una gran gesta, y entonces Fidel, que era un genio, se la apropió completa y dijo: «estos son los cien años de lucha. Hoy nosotros hubiéramos sido como ellos y ellos como nosotros». Es una gesta nacional, la gente siente el orgullo de tener el primer ejército interracial del continente, te das cuenta, el primer ejército donde el lugarteniente general era un negro. Todo eso opera a favor.

¿Cómo conservar las grandes virtudes e inspirar a otros pueblos?

Hay que inspirar a la gente, reencantar el socialismo, el socialismo no puede ser una cosa reseca, aburrida y latosa. Hay que insuflarle cariño, vida, movimiento, espiritualidad.

Desde el CMMLK y a petición de algunos dirigentes se han hecho talleres para que se supiera qué cosa es la educación popular. Cuando se empezaba diciendo que íbamos a hacer una mística se quedaban extrañados, ¿mística? Algo para empezar, calentar los motores, empezar a moverse, se usa algún símbolo y se le pide a la gente que traiga otro, en fin. Encantados con la mística, desmitificamos la palabra mística. Hay que hacer mucha mística.

Cuando nosotros, influenciados por experiencias latinoamericanas, llevamos a la formación en Venezuela eso de la mística la gente nos pregunta para qué sirve, no termina de encajar. ¿Qué les podríamos decir Esther?

Cámbiale el nombre, vamos a hacer un ejercicio para empezar, para movilizar.

Yo fui al Foro Social Mundial que se hizo en Mali, y el día del desfile éramos solo dos cubanos. Ese día fuimos caminando hasta un lugar donde había beduinos y dromedarios, entonces escucho hablar en acento cubano y me viro y veo a unas chicas con velo y les pregunto quiénes son y me dicen: «somos saharauis que estudiamos en Cuba». Los muchachos saharauis hablan el castellano como yo. Entonces tenemos también a toda esa gente que ha estudiado en Cuba. Y los que siguen estudiando. Eso también opera a favor.

Opera a favor el internacionalismo. No solo el que recibimos sino el que damos. Cuando médicos, maestros, constructores, agrónomos, etc., se enfrentan a la pobreza de Haití, a la depauperación de algunos países africanos, o tienen que ir a Italia a curar la Covid, o van a Brasil a lugares donde nunca ha habido médicos, la gente entiende más. Y son miles, y miles, y miles los cubanos que han ido a trabajar en esas condiciones, para no hablarte de los que han ido a combatir, que ya están más viejitos. Mi hermano estuvo en Angola y en Tanzania, por ejemplo. En Angola cuando la guerra y en Tanzania, luego, trabajando como médico.

Esa conciencia de la que estás hablando, ¿la ves en las nuevas generaciones?

Yo te hablé de que la guerra cultural tiene un costo, eso es cierto, pero te voy a contar una cosa. Cuando murió Fidel fui a Santiago con la Caravana de la Libertad, y el camino estaba lleno de jóvenes con pullover de letreros en inglés, tenis de marca y con el brazalete del 26 de julio gritando «yo soy Fidel». De manera que hay mella, sin duda, por tanto, hay que trabajar, pero cuidado, en los momentos fundamentales, a la hora del ahora, pueden dar una sorpresa.

De modo que no es tan cierto eso de que el socialismo cubano está en riesgo.

Mira, el socialismo siempre está en riesgo. No es un hecho ni es una construcción. La idea de construir el socialismo como si fuera una casa es equivocada. El socialismo es un proceso que combina dos cosas: proyecto y proceso. El proyecto de más libertad, más bienestar, hasta llegar al comunismo. Y el proceso, que no es como el proyecto, una cosa recta dirigida claramente hacia el horizonte. El proceso es sinuoso porque está sujeto a las coyunturas, está sujeto a los contratiempos, a los errores… Entonces el socialismo siempre está en riesgo porque tienes que ir siguiendo ese proceso.

De manera que si me preguntas si el socialismo cubano está en riesgo te digo que siempre lo ha estado, no es un hecho dado, que el riesgo se convierta en realidad depende de nosotros. Estamos en un momento que no es de avance del socialismo, si quieres es de retroceso. Piensa en la Unión Soviética, la Nueva Política Económica (NEP) fue un retroceso y nosotros estamos en un momento de retroceso. Lo que no puede nunca es desvincularse el proceso del proyecto, no pueden chocar, ni ir uno en contra del otro. Pero el proceso es mucho más complicado que el proyecto y hay que tener claridad para no perder de vista ninguna de las dos cosas, hay que mirar con los dos ojos, con uno el proyecto y con el otro seguir las curvas del proceso. El socialismo siempre estará en riesgo en tanto que fabricación humana, utopía humana, diseño humano.

Como no hay un modelo sino procesos propios, si tuviéramos que caracterizar el socialismo cubano, entendiendo que no es algo terminado, ¿qué elementos destacarías?

El socialismo cubano, en primer lugar, está fuertemente impregnado de nacionalismo y de idea de soberanía, son dos cosas imposibles de separar. El socialismo cubano además está basado en el consenso y en ciertos cambios que se dieron en la sociedad que son intocables e inalienables. Por ejemplo, la tierra es de quien la trabaja, no hay propiedad extranjera ni del suelo ni del subsuelo. Eso está en la base del consenso cubano. Que la salud pública es gratuita, que la educación pública también. Y que no son dádivas sino derechos. Ambos son derechos. Que las personas somos iguales, lo cual es una lucha, iguales no solo ante la ley sino ante la vida: mujeres, gays, negros, blancos, chiquitos, grandes, flacos, somos iguales. Que no me pueden faltar el respeto, nadie, ni el presidente de la República, eso forma parte del consenso. Entonces el socialismo cubano es eso. La idea de que el internacionalismo forma parte del socialismo cubano. Y no es por casualidad. Nosotros estamos en medio del mundo, todo el mundo llegaba aquí, desde los arahuacos que poblaron la isla antes que los españoles. Esta isla ha sido un lugar de encuentros, de conocimiento del otro, del que viene y del que se va, el internacionalismo acá no es como en otros pueblos. El que va a Chile es porque va a Chile, nadie pasa por Chile, porque está en una esquina. Aquí no, aquí todo el mundo ha pasado, de manera que sabemos de otros países. Nosotros somos un país capaz de dar, de apoyar, de brindar, eso es una forma de orgullo que está en el fondo de la idea de socialismo cubano.

Le comentamos a Llanisca Lugo antes de venir a esta entrevista, qué te preguntaría ella y nos dijo que te preguntásemos por ¿cuáles deben ser hoy las tareas de un revolucionario?

Hoy la tarea de un revolucionario cubano es ver la realidad para tratar de entenderla y entonces denunciar lo que hay que denunciar, aclamar lo que hay que aclamar, compartir todo lo que se pueda compartir, crear grupos con los cuales debatir lo que ven. Para mí es fundamental hacer trabajo de base. Y después creo que depende de dónde está ese revolucionario y qué hace.

También te puede interesar: La arrogancia desubicada hace más daño que la derecha. Mensaje a la izquierda sobre Venezuela de la pensadora y militante cubana Llanisca Lugo

Si es un campesino creo que tiene que sembrar mucho y cosechar mucho para que haya más comida. Si es un maestro creo que tiene que dar mejores clases y no llegar tarde nunca, y tratar de hacer las clases más interesantes para los muchachos. Si es un educador popular tiene que hacer mucho trabajo con la base, todo el que pueda. Si es un médico, estar en el hospital. El denominador común es trabajar mucho y ver la realidad. Ver la realidad real, sin espejuelos, es casi imposible. Lo sé porque yo veo la realidad con los espejuelos de una militante del Partido Comunista de Cuba, no la veo de otra manera. Pero hay que tratar de ver la realidad real, tratar de entenderla y discutirla con otros, y enriquecer tu propia comprensión con la del otro y no callarte la boca.

Esther, para hacer educación popular, comunicación popular, son necesarias unas condiciones. ¿Cree que se puede hacer educación y comunicación popular en Europa, en España concretamente?

Sí. Se hace en los Estados Unidos, se puede. Cuando nosotros empezamos en el CMMLK éramos dos personas, una brasileña, Mara Manzoni y yo. Mara y yo nos pasamos un año recorriendo este país, como digo yo, fue nuestro período de evangelización. A todo el que se nos paraba delante le hablábamos de la educación popular. En ese año nos reunimos con grupos de mujeres, de sindicalistas, de educadores, con grupos del gobierno, con montones de grupos diferentes. Al cabo de un año teníamos una lectura de qué era lo que les quemaba el alma a los cubanos en ese momento. Los talleres tenían que girar en torno a esa cuestión. Inventamos un taller — el primer taller que hicimos en el CMMLK— a partir de eso, que era nuestra interpretación del problema central que la gente estaba sintiendo. Con esto te quiero decir que en España hay que hacer lo mismo. Buscar cuál es la cuestión que le quema el alma a los españoles. Si son inmigrantes, igual. Hay que identificar cuál es la cuestión ante la que no se pueden quedar callados. A nosotros nos tomó un año, dando vueltas por todo el país y hablando con la gente, pero al cabo de ese tiempo teníamos la pregunta. Cuesta trabajo, pero es bonito, es muy bonito.

Sí se puede hacer, claro que se puede hacer. En España tienen muchos migrantes y mucha gente en situación precaria. Además, tienen otra gente,

los jóvenes, que cuando hay un estallido se movilizan. Después se desmovilizan, cierto, pero porque no hay, algo que Lenin ya sabía a principios del siglo pasado, una comprensión de que el movimiento social tiene que convertirse en movimiento político. Si no hay un eje político alrededor del cual se convierta en acero esa voluntad, olvídate que se disipa. Por eso demonizaron a Lenin y por eso lo siguen demonizando.

¿Cómo organizaban ustedes los talleres de educación popular?

Yo había ido a algún taller de educación popular en América Latina. Pedimos a los compañeros de América Latina que nos enviasen materiales. Cuando nos llegaron los materiales entramos en pánico, porque ya habíamos hecho la convocatoria y nos dimos cuenta que no nos servirían, porque lo que habíamos visto en Cuba no era lo que estaban viendo en sus países. Las preguntas nuestras no eran las de ellos, las maneras de reaccionar del cubano no eran las maneras de reaccionar del mexicano o nicaragüense, y entonces tuvimos que inventar. Lo inventamos a partir de lo que habíamos visto. El primer taller lo hicimos en 1995 y empezamos con una semana de formación. Pasada esa semana la gente volvía con su grupo y hacía cosas. Luego regresaban y así por cuatro o tres semanas (nos dimos cuenta que era mucho y redujimos a tres semanas). Los contenidos eran comunicación, trabajo de grupo, ciertas reglas elementales sobre cómo trabajar con los grupos, planificación, evaluación del trabajo, sistematización de los procesos… Había un momento inicial, la bienvenida, aún no le llamábamos mística, que nos servía para que la gente empezara a conocerse, descontraerse y eso. Y a partir de ahí comenzamos. Había invitados donde un conferencista daba una charla relevante para la sociedad cubana en ese momento y la discutíamos a nuestra manera.

Nos pasaron cosas que no imaginábamos. La gente pasaba una semana interna. Una noche tenía pensado poner una película italiana, Compañero, de un maestro comunista perseguido que tiene que irse a un pueblito, pero la película no apareció y desesperados dijimos «¿qué hacemos esta noche?». El compañero con el que hacia la formación pensó: «vamos a poner canciones de Silvio y que la gente reflexione a partir de las canciones de Silvio». Fue extraordinario. La gente empezó a oír las letras de las canciones de Silvio como nunca las había oído, a fondo. La gente empezó a llorar, a abrazarse, fue un desborde total. Yo me asusté, porque dije: nosotros no estamos aquí para hacer psicoterapia, ¿qué es esto? Escuchamos a Silvio y a una compañera argentina. Fue magnífico y lo incorporamos.

Pasaron cosas interesantes. Por ejemplo, el público cubano está muy acostumbrado al texto, entonces cuando llegaban a un lugar donde el primer día no les daban ni un libro ni una libreta para apuntar se ponían nerviosos. Otro problema que pasaba era que en esa semana se creaba una atmósfera comunista, de compañeros y cuando se estaba terminando existía el temor de volver a la calle y quedarse sin esa atmósfera compañera. Tuvimos que lidiar con muchísimas cosas.

Al cabo de un tiempo empezamos a hacer talleres con esa gente que había pasado las tres semanas de formación para saber cómo les había ido, qué habían empleado, qué no, qué otras cosas necesitaban… Y empezamos a hacer talleres de profundización. A partir de lo que la gente nos decía, hacíamos los talleres. Comunicación, valorización, etc. Talleres de una semana con la gente que había pasado el proceso inicial de formación para complementar y dar más elementos.

El proceso inicial duraba tres semanas porque era el tiempo que necesitábamos. Y luego comenzaba el acompañamiento de algunas de las experiencias que tenía elementos particulares. Y fuimos una especie de asesoría de algunas experiencias en Matanzas con La Marina, en Pinar del Río con un centro de estudios ambientales, en Jagüey Grande a partir de una biblioteca pública… Eso significaba un proceso más largo con grupos concretos. También se daban talleres por fuera para otras personas que pedían algunas cuestiones. Y nació la Red. La idea de la Red nació en Matanzas a partir de un proyecto que se llama La Marina, que es un barrio de ese lugar.

Hablemos de Fernando. ¿Cuál ha sido el legado de Fernando Martínez Heredia en el pensamiento cubano y latinoamericano?

Mira, estoy demasiado cerca para poder responder eso. Creo que la obra de Fernando tiene mucho que decir en contextos muy diversos. Hace poco un amigo estadounidense que vive en Suiza vino a Cuba para traducir algunos artículos de Fernando. Él dice que hay que buscar gente que pelee, que se necesitan leer cosas de gente que pelee. Yo creo que Fernando peleó toda la vida. Ese es su legado. La verdadera vocación de Fernando era ser maestro, él quería tener discípulos. Y quizás lo más interesante de él es que en su obra descubres que el método desde el cual pensaba es fácil de aprender. Es decir, puedes aprender a pensar a partir de su obra, porque él hace muy explícito eso. Entonces quizás ese sea su legado fundamental, que todavía puede ayudar a la gente a aprender a pensar. Y hace falta gente que enseñe a pensar.

Sin embargo, Fernando fue de todo un poco. Él quería ser historiador, era su meta de jovencito. Después la vida lo fue llevando por donde lo fue llevando. Él decía, «al principio profeta, luego periodista y al final historiador». La vida lo fue llevando por muchos caminos, desde el ejército hasta Nicaragua. En algún sentido eso le enriqueció y le permitió no ser un académico.

Fernando no fue nunca un académico ni quiso serlo, siempre quiso estar al pie del cañón enseñando, discutiendo y provocando. Quizás otro legado importante de Fernando es aprender a ser disciplinado sin ser obediente, él decía «hay que ser disciplinado, pero no obediente». Y ser desobediente porque uno es militante, no a pesar de ser un militante. Todo eso está ahí en las cosas que escribió. También su admiración por el Che. Hay que leerlo.

También te puede interesar: Fernando Martínez y la jamonada en salsa. Por: Fernando Luis Rojas

Fue un luchador y tampoco confundió lo personal con el proceso, porque al interior de la Revolución hubo momentos difíciles para él.

No es que no confundiera. Él decía que lo peor que puede hacer un revolucionario es creer que se merece algo. Cuando empiezas a pensar que te mereces algo, que te podrían atender de otra manera, te jodiste. Y no se puede ser resentido, el proceso es doloroso para todo el mundo y sí hay que pagar precios.

Los cubanos no podemos ir a España porque no nos dan visa. Fernando tuvo que pagar un precio, pero él estaba clarito en eso, el revolucionario que crea que se merece que lo traten distinto ya no sirve. Oye, el socialismo no es solo gozo y alegría, no es, como decía una niña cuando le preguntaron qué es la revolución, «una triunfazón». También es dolores, angustias, sangre, sudor y lágrimas, es una triunfazón con su dolorcito. Nunca estuvo resentido, y lo mismo los compañeros: Aurelio Alonso, que sigue pensando y escribiendo; Juan Valdés Paz. Sencillamente siguieron su viaje dentro de la Revolución.

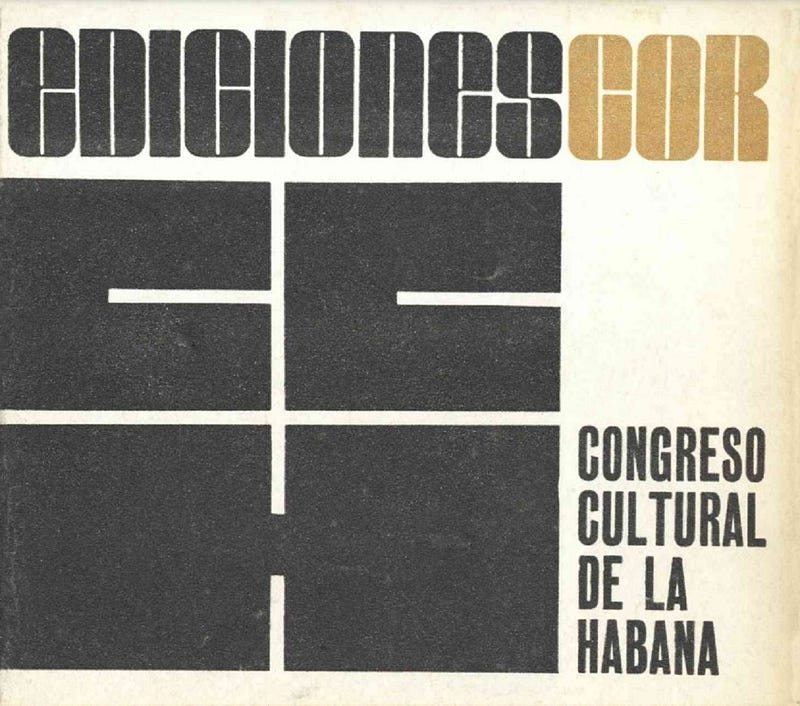

Esther, ¿Qué nos puede decir sobre la revista Pensamiento Crítico?

La Biblioteca Nacional hizo una multimedia con todos los números de Pensamiento Crítico. Pensamiento Crítico no era el órgano del partido, era una revista totalmente militante, que ilustraba muy bien esa idea de ser disciplinado y desobediente al mismo tiempo. La idea de la revista desde su fundación en el Departamento de Filosofía era mostrar lo más avanzado del pensamiento revolucionario mundial. Se pensaba que desde la Revolución cubana, «herejía contra los dogmas» como dijo el Che, era necesario romper con ese marxismo constantino y esclerosado que se predicaba desde la URSS.

Ellos decían que era necesario poner el marxismo a la altura de la Revolución cubana; es decir, desarrollar el marxismo a partir del pensamiento marxista y los pensadores señalados por la academia soviética, pero también el pensamiento de la gente que estaba luchando en ese momento por el socialismo, como Samora Machel, Fidel Castro, Ernesto Guevara, etc. Porque esa gente estaba produciendo un pensamiento sobre el socialismo y eso también tenía que ser incorporado.

Eso fue Pensamiento Crítico, y murió debido a uno de los meandros del proceso. Cuba tuvo que decidir si alinearse con el bloque soviético o morir. Y uno de los precios que pagamos por eso fue el anquilosamiento del pensamiento social. Ahí muere Pensamiento Crítico.

Años después, en el proceso de rectificación de los años ochenta, vuelve a surgir la idea de un pensamiento social renovado, ¿sabes a quién buscaban los muchachos? A Fernando, a Aurelio, a Valdés Paz… Iban a buscarlos como fuentes de un pensamiento que estaba dormido, pero no estaba muerto. Hubo otra revista, América Libre, no sé si la conocen. Fue una revista latinoamericana que se creó en los noventa y la idea era que fuera una revista de izquierdas, de toda la izquierda, entonces tenía un consejo de redacción que era un sueño. Estaban, por solo mencionar unos pocos, gente como Alonso Aguilar, Adolfo Gilly, Pablo González Casanova y Carlos Núñez, de México; Leonardo Boff, Chico Buarque, Antonio Candido, Gilberto Carvalho, Roberto Drummond, Paulo Freire, Luis Eduardo Greenhalgh, Fernando Morais, Eric Nepomuceno y Emir Sader, de Brasil; Luis Brunatti, Patricio Echegaray, Rene Irurzun, Lisandro Viale, Néstor Vicente y David Viñas, de Argentina; Manuel Cabieses, Volodia Teitelboim y Pedro Vuskovic, de Chile; Daniel Camacho (Costa Rica), Fernando Cardenal (Nicaragua), Nils Castro (Panamá), Joel Cazal (Paraguay), Hugo Cores (Uruguay), Javier Díez Canseco (Perú), Schafik Hándal (El Salvador), Narciso Isa Conde (República Dominicana), Osvaldo León (Ecuador), Fernando Martínez Heredia (Cuba), Gerard Pierre Charles (Haití), Alí Rodríguez (Venezuela), Gilberto Viera (Colombia). Ahora se está haciendo una digitalización de la revista completa para tenerla disponible. Fue un hermoso proyecto.

Además, también se hacían seminarios desde América Libre. En uno de esos seminarios conocí a Evo Morales cuando era un sindicalista cocalero. En ese encuentro estaba sentada junto a Néstor Kohan, el argentino, y cuando sale Evo diciendo «coca no es cocaína, coca no es cocaína», Néstor dijo «ahora además nos van a acusar de narcotraficantes». Me dio mucha risa.

Estoy muy entusiasmada con el proyecto de digitalización de América Libre, que lo está haciendo una pequeña editorial argentina que se llama El Colectivo. Esa revista fue impresa en los años noventa en Argentina, gracias a Claudia Korol, mi hermana. Ella era la secretaria de redacción, se encargaba de la impresión, de la distribución, fue el alma de la revista.

También te puede interesar: Me hice feminista para profundizar en la revolución, no para desviarme de ella. Por Dayron Roque Lazo / Entrevista con Claudia Korol*: “Lo que está en curso es una guerra contra los pueblos (…)”

La historia de Fernando y de Pensamiento Crítico pone sobre el tapete la cuestión de la unidad. ¿Cómo se construye en el proceso la unidad a pesar de tanta diversidad? Lo digo por tener pistas de cómo hacerlo en otros lugares donde hay muchos grupitos y pareciera que no todo el mundo es compañero.

Mira, la unidad es dificilísima, pero es imprescindible. Fidel y los cubanos en general insistimos tanto en la unidad por una experiencia histórica. La primera guerra de independencia cubana duró diez años y se perdió por la falta de unidad. Por las disensiones internas. Tengo un amigo que dice que todos los seres humanos llevamos a dos seres humanos dentro.

En todos los grupos hay disensiones, intrigas, celos, ansias de poder, etc., y no hay nada que acabe con un movimiento tanto como la podredumbre interna que se lo va comiendo. Contra eso hay que luchar y ser implacable. La unidad no es que nos vistamos igual, seamos iguales o tengamos los mismos gustos; la unidad es luchar contra lo que nos divide, contra ese pequeño segundo ser humano que llevamos dentro, luchar contra las intrigas, los celos, las ansias de poder, las ambiciones…

Ese amigo mío dice que el ser humano tiene cinco tentaciones, la primera es el poder, la segunda es el poder, la tercera es el poder, la cuarta es el dinero y la quinta no sé qué cosa…

Una buena herramienta para construir la unidad es la crítica y la autocrítica bien hecha. Tiene que ser hecha con cuidado para que no sea una sesión en la que se castiga al compañero ni tampoco sea una ocasión de limpiarse al estilo de un confesionario. Tiene que ser una sesión que ayude al grupo a redimirse, a purificarse, a sacarse de adentro toda esa roña que se va acumulando por el segundo ser humano que llevamos dentro. Esa es la unidad, poder llamarse compañero. La unidad no es unanimidad. No hay que aspirar a la unanimidad entre otras cosas porque no es posible, porque a unas les gustan los trigueños, a otros le gustan las rubias, y al de más allá le gustan qué sé yo. Hablo de una unidad en la que no se corroen los grupos desde adentro sino al contrario, un espacio donde poder ser cada vez más inclusivo y cada vez más fuerte. Esa es la unidad.

¿Qué vinculación tiene el marxismo con la educación popular?

Se puede dar clases de marxismo con la educación popular, se ha hecho. Frei Betto explicaba a los trabajadores de una fábrica de camiones qué cosa es la plusvalía y era todo a partir de lo que ellos hacían. «¿Qué cosa fabrican ustedes? Camiones. ¿Y ustedes se van para casa en camiones? No, en bicicleta. ¿Y por qué no se van en camión? Porque los camiones valen mucho. ¿Cómo es posible si ustedes son quienes fabrican los camiones?» Y a partir de ahí comenzaba a hablar de plusvalía.

El educador popular debe tener una formación marxista. Yo a los talleres de educación popular solía llevar a Fernando para que hablara, para que soltara un mazazo y la gente se pusiera a discutir. No concibo un educador popular sin formación marxista. También creo que un educador popular latinoamericano debe tener una formación en Teología de la Liberación, porque la religión es muy importante en América Latina. Hay que saber de religión, conocer a los teólogos de la liberación, leer a Leonardo Boff o a Gustavo Gutiérrez, para saber, para poder hablar con la gente. No puedes hablar con la gente que es religiosa si no sabes de religión. Hay que conocer cosas como la devoción en la ciudad de La Habana a San Lázaro, la Aparecida en Brasil, Guadalupe en México, todo el fenómeno mariano hay que conocerlo, en América Latina es muy importante. Bueno, y en España también. Y no puedes ser educador popular tampoco sin saber de pedagogía. Hay que saber de pedagogía. Fue la parte que a mí me costó más trabajo.

Mientras más sepas mejor vas a poder trabajar. Cuando empezamos, nosotros impartíamos en el Centro Martin Luther King una cosa que se llama seminarios de profundización. Llevamos a profesores de la universidad que impartieron marxismo durante meses, llevamos a Pedro Pablo Rodríguez para hablarnos de Martí, a historiadores, a actores para ver cómo moverse en el espacio, porque el profesor tiene algo de actor. El saber se coagula en lo que haces. El marxismo te permite leer la realidad, si no lees la realidad qué vas a enseñar, cómo vas a descubrir la pregunta que le quema el alma a la gente.

Tenemos mucho que incorporar de la experiencia de ustedes en nuestras luchas en Europa. Una de las cosas que más nos golpea es la apatía de la gente y la sensación de derrota.

Eso es guerra cultural, convencerse de que no hay nada que hacer. En los Estados Unidos hay una juventud, una masa crítica, no digo que sea mayoritaria, que no les disgusta la idea del socialismo y se da cuenta de que lo que tiene es una mierda.

A principios de los noventa James Petras me mandó un artículo para publicar en la revista Casa de las Américas y él decía una cosa que a mí me llamó la atención y que nunca olvidé.

El imperialismo norteamericano está en decadencia, está en su fase de declive, pero en esa fase va a dar unos coletazos que todo el mundo se los va a sentir. Y oye, ¡tremendos coletazos! Y es verdad que está en declive, pero puede ser que con los coletazos se lleve por delante al mundo.

Está la bomba atómica. El canciller israelí llegó a decir que una de las opciones es tirar una bomba atómica. Y con tipos como Trump, Milei, etc., todo es posible. Además, cumplen una función: hacer de la política una cosa tan bufonesca, tan asquerosa que las personas decentes decidan no participar. En Argentina ya pasó con Menen y ahora vuelven a las andadas con Milei.

Son las consecuencias de los límites de los gobiernos progresistas, del abandono del trabajo de base. Pero no solo en Argentina, la izquierda ha dejado de hacer el trabajo que le corresponde.

Ha habido gobiernos progresistas enquistados en Estados reaccionarios, o sea, han tenido el gobierno, pero no han tomado el Estado. Por eso cuando triunfó la Revolución cubana se fue abajo todo el Estado, desde el ejército hasta los magistrados. Hay que hacer tábula rasa, porque si no, estás en el gobierno pero no has tomado el Estado y lo mismo te hacen un juicio y te meten en la cárcel, que vienen tres generales y te dan un golpe de Estado, que el parlamento te remueve porque le caes mal.

Esa es la suerte que han corrido los nuevos gobiernos; aparte que han seguido con la misma economía subsumida al esquema neocolonial: extractivista, exportadora de materias primas, importadora de productos manufacturados, dependiente del comercio externo… No han modificado las condiciones de la dependencia. Algunos países latinoamericanos han tenido gobiernos que han repartido la riqueza social, lo cual está bien, porque han permitido que 5 millones de personas hayan salido de la pobreza extrema, pero no es suficiente. Porque después viene un Milei y te tumba todo lo que hiciste y se acabó.

Los gobiernos progresistas en América Latina han tenido diferentes grados de profundización. El que mayor profundización logró fue Hugo Chávez en Venezuela, prueba de ello es que la Revolución bolivariana continúa viva y caminando en su proceso hacia el socialismo.

En Bolivia, Evo Morales tuvo la sabiduría de darse cuenta de que el movimiento social que lo lleva al gobierno no es suficiente y se une al Movimiento al Socialismo. Brasil es de una complejidad enorme. El Partido de los Trabajadores sufrió un proceso donde se fue mediatizando y abandonó la idea del socialismo y se corrió al centro para ganar las elecciones. Ganó las elecciones y tuvo dos periodos en que hizo cosas, pero no llegó a controlar el Estado. Ahora Lula tiene dos camisas de fuerza, una es el Congreso, que es un desastre, siempre lo ha sido, está la bancada de la biblia, la bancada de los bueyes y la bancada de la bola. La bancada de la biblia, son todos los evangélicos; la bancada de los bueyes que son los agraristas, los grandes propietarios de la tierra; y la bancada de la bola son increíblemente la gente del fútbol, pero no los jugadores sino los propietarios. Son tres bancadas radicalmente de derechas sentadas en el Congreso y Lula tiene que hacer juego de cintura porque el Congreso está en su contra. Y la otra es el Banco Central de Brasil, por una ley aprobada por Bolsonaro, mantiene al director hasta mediados del presente año y su director es bolsonarista y decidió que no bajaba la tasa de interés. Brasil tiene una tasa de interés altísima, lo cual dificulta las inversiones, la vida de la gente, a pesar de que económicamente está mejor, pero no es suficiente. Y tenemos a Lula haciendo juego de cintura porque nuevamente tiene el gobierno, pero no tiene el Estado.

En Guatemala pensé que Arévalo no llegaba a la presidencia; cualquier día dan un golpe de Estado. Y lo de Ecuador es gravísimo. Laura Richardson, la exjefa del Comando Sur, dijo sin sonrojarse que ellos, los Estados Unidos, tenían que estar en el triángulo del litio, que está entre Chile, Bolivia y Argentina…

¿Quieren más café?