Por Roberto Regalado. Presentación del libro La evolución del poder en la Revolución cubana, de Juan Valdés Paz

Presentación escrita por Roberto Regalado para la edición en formato electrónico del libro La evolución del poder en la Revolución cubana, tomos I y II, de Juan Valdés Paz, publicada por la Fundación Perseu Abramo en este año 2025.

Puedes descargar esta nueva edición del libro pinchando aquí

***

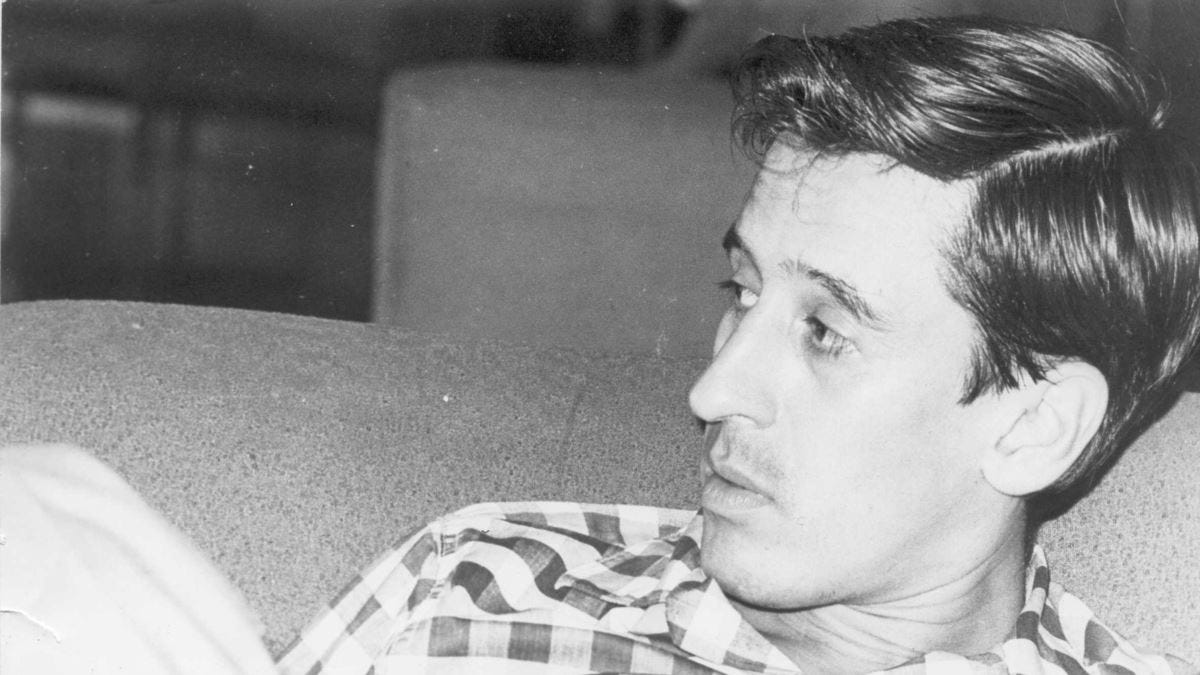

No puedo redactar estas palabras de presentación siguiendo uno u otro de los formatos usuales. Para mí es importante que lo primero que reciban las lectoras y los lectores de esta edición de La evolución del poder en la Revolución cubana, realizada en 2025 por la Fundación Perseu Abramo, sean pinceladas que retraten al humilde, modesto, fraterno, culto (¡muy culto!) y autodidacta (¡muy autodidacta!) ser humano que fue capaz de producir lo que, con toda propiedad, se puede catalogar como el mejor y más completo análisis del sistema institucional cubano establecido a partir del 1ro. de enero de 1959, una obra realizada por su iniciativa personal y con sus propios medios y recursos, en la que hace gala de un impecable conocimiento y de la utilización de la teoría social marxista.

Con motivo del tercer aniversario del deceso de Juan Valdés Paz, ocurrido el 26 de octubre de 2021, la revista Temas publicó una nota de Néstor Napal, de la que cito un fragmento:

Cada vez es más visible el espacio vacío que dejó su ausencia para explicar Cuba. La isla cuya historia y realidad política y social Juan analizó como pocos, la Cuba de grandes avances que describió con precisión y a cuyos absurdos les encontró ciertas razones, esa Cuba ha cambiado en estos tres años. No ha cambiado su poderoso enemigo externo, que Juan nunca soslayó ni subestimó. Pero el país se ha llenado de nuevas preguntas.

Las muchas personas cubanas y de otras tierras que disfrutamos de la amistad de Juan, su calidad humana, su humor y su agudeza, con frecuencia tratamos de imaginar cuál sería su posición ahora. Seguramente seguiría al lado de su inseparable Daisy, luciendo su vozarrón, viviendo en La Víbora, militando en el Partido. Pero ¿cómo se pararía frente a la realidad cubana actual? ¿Cómo caracterizaría las decisiones de la dirigencia cubana? ¿Qué opciones viables propondría? No podemos saberlo con certeza.

Dos años antes, el 24 de octubre de 2022, en la revista digital La Tizza, el propio Néstor Napal había publicado «Una charla con Juan Valdés», texto del cual cito:

Te extrañamos, Juan. Qué grande el hueco que nos dejaste. Aún es difícil acostumbrarse a que ya no están ahí tus comentarios agudos, tus ironías en voz alta, bien alta. Fuiste un verdadero maestro para todo aquel que se acercó con preguntas. Promoviste en todos la lectura, la reflexión rigurosa, el pensamiento propio. Fuiste un erudito, por conocer mucho y por siempre querer aprender, siempre estudiar para entender mejor. Un erudito cercano, sin arrogancia alguna. A pesar de los malos momentos que sufriste nunca extraviaste el camino, la mirada crítica ni la lealtad al proyecto revolucionario cubano. A la juventud de esta Cuba de hoy, tan llena de preguntas, le haces falta también. Para muchos jóvenes sigues siendo una guía, continuarán buscando respuestas en tus libros, en tus entrevistas. No es exageración, Juan, no te rías.

En el homenaje póstumo a Juan organizado por la Asociación de Escritores de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, realizado el 11 de enero de 2022, Rafael Hernández pronunció unas palabras de las cuales resalto:

Conocí a Juan Valdés Paz al final de la Zafra de los Diez Millones,[1] en la calle K, donde estuvo una vez el Departamento de Filosofía. Yo estudiaba Letras y mi vocación no era enseñar Historia de la Filosofía, pero sabía que sin aprenderla de verdad no iba a ninguna parte. Recuerdo sus clases sobre Leibniz y las mónadas, su arrobo por el empirismo lógico, su fascinación con Bertrand Russell, y su identificación con las filosofías de los grandes sistemas — Aristóteles, Kant, Hegel […]

Juan Valdés Paz podía explicar a Leibniz, el Obispo Berkeley o a Wittgenstein no como oscuros discurseros metafísicos que reemplazaban la realidad por doctrinas curiosas o improbables, sino como hitos en el desarrollo del conocimiento, en la construcción de nuevos problemas y caminos hacia otras verdades. Lograba hacernos entender que todos los filósofos, a su manera, tenían razón.

A diferencia de los que venían graduados de Filosofía y Letras o Derecho, estudios en universidades soviéticas o cursos intensivos para formar profesores de filosofía marxista, Juan Valdés Paz no era ni bachiller. En el clima de seminario que imperaba en la calle K, él era el único realmente autodidacta. Algunos comentaban jocosamente que era «un camionero que había leído mucho». Él no solo había logrado ingresar en aquel grupo tan heterogéneo, por su origen social y sus disciplinas, sino haber sido aceptado en lo que llamaban «los siete sabios», o sea, los líderes intelectuales del Departamento.

También te puede interesar: Palabras sobre Juan Valdés Paz: un caballo en pista fangosa. Por Rafael Hernández

Otro orador del homenaje a Juan de enero de 2022 fue Fernando Luis Rojas, de quien extraigo sus referencias a la obra que aquí se presenta:

De Juan perdura ese libro tremendo — despedida y punto de inicio— con el título La evolución del poder en la Revolución cubana. Un libro del que debe hablarse en «superlativo», como Poniatowska habló de Tina y decir — salvando la paradoja— «una obra completísima, aunque inacabada».

La evolución del poder en la Revolución cubana contiene esa carga didáctica — que no paternalista— del viejo maestro. Desde su primer párrafo declara un objetivo fundamental: «reinterpretar la historia de la Revolución cubana desde la perspectiva del poder político y social que la hizo posible, y que la ha sustentado hasta nuestros días». Esto no es poco importante. Primero, porque cualquier intención de (re)interpretación desde diferentes perspectivas — digamos, para otros ejemplos, desde la mirada de la mujer, el negro o el trabajador— implica una tensión con la historiografía oficial o total que se ha asentado en buena parte del sentido común de los cubanos. Segundo, porque se sostiene en todas sus letras la concepción que, contradicciones y ciclos aparte, entiende el decursar cubano desde 1959 como revolucionario.

Con este libro de Juan perdura un texto que debía ponerse al alcance de la gente en las librerías del país, por constituir una excelente contribución al conocimiento del decursar de la Revolución cubana, un paso importante si queremos entenderla, asumirla, defenderla, radicalizarla y revolucionarla.

De Juan perdura el amor.

La presente edición de La evolución del poder en la Revolución cubana, junta en un solo volumen los dos tomos de la primera edición, hecha por la Fundación Rosa Luxemburg en México en 2018. Este volumen contiene 533 páginas elaboradas por Juan. Dada la extensión y el rigor que tal cantidad de páginas de texto y bibliografía indican, en estas palabras de presentación sería imposible dar siquiera una somera idea del respeto, el rigor y la ponderación con que el autor aborda ese proceso.

En la introducción a un libro de Juan titulado El espacio y el límite. Estudios sobre el sistema político cubano, que en 2009 trazó la «hoja de ruta» de los estudios necesarios para conocer y comprender el sistema institucional cubano — «ruta» que nueve años después el propio Juan terminaría de andar mediante el completamiento de la La evolución del poder en la Revolución cubana—, Julio César Guanche destaca que: su autor «distingue entre el sistema “realmente existente” y lo que el sistema dice sobre sí mismo mediante sus “modelos”»; «complejiza la noción gramsciana de “Estado extenso”, o “extendido”»; y «facilita tanto historiar mejor los sistemas como confrontar “la realidad” con “el modelo” que ha prometido el sistema». Guanche concluye que: «Como resultado, tenemos una historia analítica de lo que el proceso “dice ser”, de lo que “es” y de lo que “debería ser”».[2]

Uno de los elementos novedosos y estimulantes que las lectoras y los lectores familiarizados con textos sobre la Revolución cubana encontrarán en este libro es, precisamente, eso: la diferencia entre lo que el proceso «dice ser», lo que «es» y lo que «debería ser».

El sistema institucional instaurado a partir del 1ro. de enero de 1959, que 65 años después se sigue autodenominando «Revolución cubana» — por considerar que no ha terminado de realizar las transformaciones que se planteó—, proyecta la imagen de un proceso esencialmente lineal, que se ha visto obligado a realizar variaciones accidentales de su rumbo, por causas de fuerza mayor, pero que siempre vuelve a su cauce original. Sin embargo, la realidad es que, cada vez que pretende dar esa vuelta atrás, se encuentra con que el viejo topo de la Historia ha seguido su camino y las nuevas condiciones convierten a ese propósito en irreal, por lo que, una y otra vez, el desenlace dista mucho de ser el esperado.

La concepción de proceso lineal fue la rectora del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), efectuado en 2021, el llamado «Congreso de la continuidad», en el que la generación histórica transfirió los máximos cargos partidistas — no el poder— a una generación que no fue empoderada como relevo, sino designada como continuidad. A diferencia de la linealidad y la continuidad que el sistema institucional cubano se atribuye, Juan fundamenta que ese sistema ha transitado por cinco periodos y trece subperiodos:

1. Periodo de instauración del poder revolucionario en 1959/1963, con un subperiodo de institucionalización de un nuevo poder político y social en 1959/1961, y un subperiodo de cambios institucionales, políticos y sociales de orientación socialista en 1962/1963.

2. Periodo que identifica como del socialismo nacional en 1964/1974, con un subperiodo que sienta las bases de un socialismo autónomo en 1964/1965, un subperiodo de socialismo autóctono en 1966/1970 y un subperiodo de interregno hacia un nuevo modelo de socialismo en 1971/1974.

3. Periodo en que rige el modelo soviético en 1975/1991, con un subperiodo de instauración del modelo en 1975/1985, y un subperiodo de rectificación de errores y tendencias negativas del modelo en 1986/1991, que fue una pretendida vuelta, en los términos ya explicados, al subperiodo de socialismo autóctono.

4. Periodo especial de evolución del poder en condiciones de crisis socioeconómica generalizada en 1992/2008, con un subperiodo de estrategias de sobrevivencia en 1992/1993, un subperiodo de estrategias de recuperación en 1994/2001 y un subperiodo de Batalla de Ideas, de pretendida recuperación del modelo convencional de socialismo en 2002/2008, también realizada en los términos ya explicados.

5. Periodo de actualización del modelo en 2008/2018, con un subperiodo de identificación de un programa de reformas económicas en 2008/2011, un subperiodo de implementación del programa de reformas diseñado en 2011/2016, y un subperiodo 2016/2018 de definición de un Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030, que nació desfasado en el VIII Congreso del PCC, porque cuando fue aprobado ya estaba en curso la segunda gran crisis ideológica, política, económica y social cubana posterior al derrumbe del llamado bloque socialista.[3]

Un aporte fundamental de Juan a la sociología y a la politología cubanas es su conclusión:

[…] más relevante que la estructura socioclasista de la sociedad cubana ha sido la influencia que sobre el nuevo Estado ha tenido la estructura generacional. En los primeros años de la Revolución, la nueva hornada de actores políticos se concentraba en los grupos etarios menores de 35 años. La vieja «clase política» había desaparecido prácticamente del escenario nacional. El privilegio histórico de un poder revolucionario conquistado y ejercido por jóvenes marcó al proceso con su energía, audacia y creatividad, pero medio siglo después ese poder era ejercido por una generación envejecida, de más de setenta años.[4]

Juan argumenta que a raíz del golpe de Estado realizado por el dictador Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, que impidió una elección presidencial de la que amplios sectores sociales esperaban un cambio democratizador, «se produjo una ruptura generacional»:[5]

Ya no era necesario hacer el tránsito reformista que habían intentado las generaciones anteriores; era posible ahorrarse ese recorrido a través de una institucionalidad bloqueada al cambio. El 10 de marzo le ofrecía a una nueva generación la única opción política: hacer la insurrección. El corte generacional que produjo el 10 de marzo propició el surgimiento de una nueva generación política, que, no sin causa, estaba del lado revolucionario.[6]

Como parte del mismo aporte, Juan plantea que en la Cuba actual cohabitan siete generaciones sociopolíticas, con aproximadamente diez años de diferencia entre una y otra:

– Generación histórica (1952): lucha por el poder, lo conquista y comienza a ejercerlo.

– Segunda generación (1962): se suma a la primera en el periodo 1959/1963, cuando el proceso transformador pasa de ser revolución política radical a ser revolución social profunda.

– Tercera generación (1973): se suma a las anteriores cuando el fracaso del intento de establecer un socialismo nacional autóctono (1964/1974) lleva asumir el «modelo soviético».

– Cuarta generación (1983): se suma a las anteriores cuando rige el «modelo soviético» (1975/1985), seguido por la crisis terminal del llamado bloque socialista europeo (1986/1991) y por el derrumbe de ese bloque (1989/1991), que sumerge al país en su primera gran crisis ideológica, política, económica y social, por lo cual se decreta el Periodo Especial en tiempo de paz (austeridad extrema y retorno a las concepciones económicas del socialismo nacional autóctono).

– Quinta generación (1994): se suma a las anteriores en el Periodo Especial en tiempo de paz (1992/2008).

– Sexta generación (2004): se suma a las anteriores en la fase final del Periodo Especial, en el subperiodo de recuperación del modelo convencional de socialismo influido por concepciones económicas soviéticas (2002/2008).

– Séptima generación (2015): se suma a las anteriores en el momento de grandes expectativas de bonanza, despertadas por la actualización del modelo económico, acompañada de flexibilizaciones en materia social, y por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, todo ello frustrado y revertido a partir de 2017.

La necesidad de contar con dirigentes, cuadros, funcionarios y técnicos para emprender las tareas del recién establecido poder revolucionario, llevó a la generación histórica a incorporar a los sistemas institucionales a personas de la segunda generación sociopolítica para llenar los vacíos que no podía cubrir por sí misma.

Los bajos promedios de edad con los que la generación histórica «copó» los primeros niveles de dirección y con los que la segunda generación «copó» los niveles siguientes, provocó que las demás generaciones sociopolíticas se toparan con un «techo» que las relegó a una nula o en extremo baja representación.

En 2018 Juan decía que el poder revolucionario tenía que legitimarse con una estructura generacional que, en 2025, tendría siete generaciones sociopolíticas. Puesto que la primera y la segunda generaciones estarían próximas a desaparecer, y solo la tercera tendría memoria de los años insurreccionales o de la instauración de dicho poder, ante las subsiguientes generaciones, portadoras de una menor memoria histórica, habría que recurrir a nuevas fuentes de legitimación y brindarle una atención específica a sus expectativas.

Dos años después de publicada La evolución del poder en la Revolución cubana, en 2020, Juan llamaba la atención sobre el hecho que, de las siete generaciones, las tres primeras vivieron mejor que sus padres, la cuarta vivió igual que sus padres, y todas las demás vivieron peor que sus padres. Además, mediaba una diferencia de conocimiento y aceptación de la memoria histórica como fuente de legitimación, de experiencia revolucionaria y de niveles de participación.

Durante sus últimos años de vida, Juan manifestó una creciente preocupación por el deterioro de las condiciones materiales y espirituales de vida, y por la erosión de la legitimidad del poder revolucionario derivada de la deficiente renovación generacional en la dirección los sistemas institucionales.

También te puede interesar: Lo que nos queda es la política social de la Revolución. Por Juan Valdés Paz

Como fuentes originarias de legitimidad de la Revolución cubana, Juan identifica a: 1) el triunfo militar y político del Ejército Rebelde como parteaguas de la historia de Cuba; 2) el saneamiento y la moralización de la gestión pública resultante del desplazamiento de los sectores antes dominantes; y, 3) las expectativas de mejora siempre creciente de las condiciones de vida del pueblo fomentadas por los jóvenes líderes revolucionarios. En su criterio, la tendencia de esa legitimidad fue al fortalecimiento entre 1959 y 1991, pero luego fue al debilitamiento desde 1992, muy agravado y acelerado desde 2021.

La legitimidad originaria de la Revolución cubana tenía que ser constantemente revalidada, fortalecida e incrementada por otras fuentes de legitimidad, que Juan identifica como: 1) legitimidad histórica; 2) legitimidad jurídica; 3) satisfacción de demandas sociales; 4) democraticidad; y 5) expectativas y percepciones sobre la sociedad futura.

En su opinión, las variaciones entre el fortalecimiento y el debilitamiento de esas fuentes de legitimidad tienen tendencias oscilantes en sus indicadores, con un balance fortalecedor en los periodos 1959/1963, 1964/1974 y 1975/1991, y con un balance debilitador en los periodos siguientes, que rompe todo récord negativo previo y «cae en picada» indetenible desde que el azote de la Covid-19 pusiera en evidencia la extrema fragilidad ideológica, política, económica y social del sistema conceptual e institucional imperante.

Revertir el debilitamiento de las fuentes de legitimidad del sistema institucional cubano implicaba la necesidad imperiosa de superar sus limitaciones de diseño y funcionamiento transversales a todos los periodos a partir de 1959.

¿A qué limitaciones aludía Juan? Se refiere a las contradicciones entre: 1) socialismo y socialismo de Estado; 2) norma institucional y desviación de la norma; 3) centralización y descentralización; 4) participación popular y burocratización; 5) control democrático y control burocrático/corrupción; y 6) eficiencia e ineficiencia.

De 2021 al momento en que se cierra este texto, la legitimidad del Estado cubano ante su sociedad sufre los embates de su notable abandono de áreas tan elementales como la alimentación, la salud, la atención a las necesidades básicas de la niñez y la vejez, los salarios, las jubilaciones, la seguridad social, la higiene ambiental, o los sistemas eléctrico, de acueducto y de transporte.

Entre quienes escriben sobre la obra de Valdés Paz, es común que se cite el siguiente fragmento de La evolución del poder en la Revolución cubana: «Pero, ¿podrá el actual poder revolucionario asegurar sus proyectos? Podrá si se reproduce, si se socializa más, si prioriza a la nación sobre el proyecto de sociedad, si está invariablemente al servicio de las grandes mayorías, si es legítimo y si hace de la continuidad y el cambio su divisa permanente».[7]

La realidad es que el tiempo pasa, se agota, sin que esas perentorias necesidades sean reconocidas y atendidas por el sistema conceptual e institucional imperante, que se hace el ciego, el sordo y el mudo porque sabe que en ello «le va la vida», debido a que eso implica sustituirlo a él por otro sistema conceptual e institucional, y en su seno hay intereses creados que se defienden.

Hacer todo lo que sea necesario para «salvar la vida» de la Revolución cubana, con la superación de sus limitaciones de diseño y de funcionamiento mediante, no solo constituye un deber y una necesidad de las y los socialistas cubanos, sino también de la izquierda y el progresismo de los demás países de América Latina y el Caribe, y del resto del mundo.

El día que se redactan estas líneas, el poder implantado en Cuba en enero de 1959 tiene 65 años, un mes y dieciséis días de ejercicio continuo. Son seis décadas y media de interacción entre Cuba y la izquierda y el progresismo latinoamericanos y caribeños. Ambas partes han atravesado por sucesivos periodos de lucha, unos positivos y otros negativos, y han sido objeto de variaciones y mutaciones, también positivas o negativas, que impactan en el grado de coincidencia, convergencia y/o discrepancia entre una y otra, y por consiguiente, en la naturaleza y el contenido de las relaciones entre ambas.

La existencia y resiliencia de la Revolución cubana es un puntal de la correlación continental de fuerzas políticas, tanto «en las buenas» — en las etapas de acumulación de fuerzas de la izquierda, el progresismo y los movimientos sociales populares, una correlación que es preciso consolidar y ampliar—, como «en las malas» — en las etapas en que las fuerzas de derecha pretenden cerrar, destruir todo espacio de lucha popular—. Y ese papel de puntal de la Revolución cubana no solo opera a favor de aquellas corrientes de la izquierda, el progresismo y los movimientos populares que tienen puntos de contacto y afinidad con ella, sino también para aquellos que discrepan de ella en mayor o menor medida:

¿hasta qué extremos habría llegado la «razzia» de la ultraderecha en América Latina y el Caribe en contra de todo el espectro de izquierda, progresista y democrático de la región tras el derrumbe del llamado bloque socialista europeo, si Cuba también se hubiera «derrumbado»? ¿Hasta qué extremos llegaría esa «razzia» con Donald Trump, Marco Rubio y Mauricio Claver Carone en el gobierno de los Estados Unidos, sin el contrapeso político y moral de una Cuba que resista?

Los conceptos de periodos y subperiodos históricos, y generaciones sociopolíticas desarrollados por Juan Valdés Paz para estudiar la evolución del poder en Cuba luego del 1ro. de enero de 1959 son de utilidad tanto para que la izquierda y el progresismo latinoamericanos y caribeños conozcan y comprendan mejor a la sociedad cubana, como para que la sociedad cubana conozca y comprenda mejor a la izquierda y el progresismo latinoamericanos y caribeños, lo que facilitaría una mayor comunicación, colaboración, retroalimentación y solidaridad mutuas.

La generación sociopolítica fundadora de la Revolución cubana (1952) y su contemporánea en el resto de América Latina y el Caribe, surgieron como generaciones sociológicas entre los años anteriores y posteriores a 1930, y como generaciones sociopolíticas en los años anteriores y posteriores a 1950, esto último, luego de haber transitado de la infancia a la adolescencia, y de esta última a la adultez joven, entre la etapa de los frentes amplios antifascistas promovidos por la URSS (1935‑1945) y la etapa inicial de la guerra fría (1945‑1989). De ello se deriva que las condiciones, situaciones, vivencias, experiencias, nociones y relaciones políticas y personales existentes en común entre ellas, posibilitaron y facilitaron que la lucha armada exitosa en Cuba fuese asumida como una forma de lucha potencialmente exitosa en otros países de la región, aunque esto último no ocurrió como se esperaba.

Para no extender demasiado estas palabras de presentación sinteticemos que las generaciones sociopolíticas surgidas en América Latina y el Caribe en 1952, 1962 y 1973, cuando no existían espacios de lucha social y política legal en la región, tenían más puntos de contacto con sus contemporáneas de Cuba, que las simbólicamente surgidas en: 1983, impactada por el derrumbe del llamado bloque socialista europeo; 1994, beneficiaria de la apertura de espacios de lucha política y social; 2004, participante en la cadena de elecciones y reelecciones de gobiernos de izquierda y progresistas; y en 2015, afectada por las derrotas de esos gobiernos, muy sensibles con el respeto a la institucionalidad democrático liberal, golpeada por la derecha, lo que constituye un elemento de fricción con los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde el alineamiento de los poderes del Estado se emplea para defender el sistema institucional establecido.

Sirva la difusión de la genial obra de Juan para que las y los latinoamericanos y caribeños de izquierda y progresistas nos estudiemos más, y nos conozcamos y nos relacionemos mejor.

Roberto Regalado Álvarez

La Habana, febrero de 2025

Notas:

[1] Se refiere a la zafra azucarera de 1970, en la cual el entonces joven Gobierno revolucionario de Cuba invirtió considerables recursos y esfuerzos humanos con el objetivo de producir 10 millones de toneladas de azúcar, cifra que no se llegó a alcanzar. Con ello se pretendía recibir ingresos suficientes para cubrir una abultada deuda contraída con la URSS, con la que aún no existían las relaciones económicas y de colaboración que se establecieron a partir del ingreso de Cuba, en 1972, en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), y para financiar con recursos propios la industrialización del país.

[2] Julio César Guanche: «Buenas nuevas sobre un viejo tema: política, administración y socialismo», palabras de presentación a El espacio y el límite. Estudios sobre el sistema político cubano, de Juan Valdés Paz, Instituto Juan Marinello y Ruth Casa Editorial, La Habana, 2009, p. XIV.

[3] El socialismo cubano está inmerso en su segunda gran crisis ideológica, política, económica y social posterior al derrumbe del llamado bloque socialista europeo, que califica como ideológica y política no porque se haya perdido la capacidad de mantener y defender el poder a corto o mediano plazo, sino porque su causa interna fundamental es la incapacidad de desembarazarse del sistema conceptual (el marxismo-leninismo) y del sistema institucional (el socialismo de Estado) imperantes desde la década de 1970. Con ello interactúa una causa externa, también fundamental, que es el bloqueo económico que el imperialismo estadounidense mantiene contra Cuba desde el triunfo de la Revolución, sistemáticamente arreciado.

[4] Juan Valdés Paz: La evolución del poder en la Revolución cubana, Editorial de la Fundación Perseu Abramo, São Paulo, 2025, p. 468.

[5] Ibíd, p. 44.

[6] Ídem.

[7] Ibíd., p. 478