Por Rodolfo Crespo

A los jóvenes cubanos del sitio web anticapitalista La Tizza y a todos los anticapitalistas cubanos

Al Sr. Ulises Guilarte de Nacimiento, jefe máximo de los sindicatos cubanos

Periodo 1900–1958

Sería muy reduccionista afirmar que un periodo de guerra tan rico y extenso de treinta años, como el que se produjo en Cuba entre 1868 y 1898, tiene solamente un basamento económico, pero hay una serie de datos que demuestra que la «ventaja comparativa» de la Isla como productora de azúcar para la economía-mundo capitalista, pese a haber perdido la condición monopólica que tuvo en la primera mitad del siglo XIX con la aparición de nuevos competidores y tipos de azúcar, estaba lejos de terminar su crecimiento.

En el periodo correspondiente a los treinta años de guerra que van de 1868 a 1898 la producción de azúcar creció un 30 %, pero al concluir la contienda la proporción entre regiones seguía siendo aproximadamente la misma, una demostración de que el crecimiento en la parte occidental de la Isla estaba prácticamente agotado y que podría producirse un vertiginoso crecimiento en el tercio más oriental de Cuba (Camagüey y Oriente), como de hecho ocurrió tan pronto se obtuvo la independencia de España. Eran las trabas que imponía el colonialismo español el principal obstáculo para lograrlo.

Desde ese punto de vista las guerras de independencia del siglo XIX en Cuba, que tienen su epicentro en la región oriental, constituyeron la vía de actualización de la «ventaja comparativa»— fabricación de azúcar para el mercado mundial — que la división internacional capitalista del trabajo había impuesto a Cuba desde inicios del siglo XIX.

También te puede interesar: Una mirada a Cuba desde la perspectiva de análisis de los sistemas-mundo. Segunda parte de «Cuba en el sistema-mundo capitalista/moderno»

Obtenida la independencia después del periodo de ocupación/intervención norteamericana tras la primera guerra imperialista — según Lenin—, Cuba firma con los Estados Unidos en 1903 un tratado comercial, mal llamado de reciprocidad, que abría de par en par las puertas del mercado estadounidense para el azúcar cubano, a la sazón el principal y, casi sin ninguna otra opción, único mercado, algo que era un hecho desde el último cuarto del siglo XIX.

El significado del fin del colonialismo español como principal impedimento a la expansión del azúcar en Cuba, se revela en el descomunal crecimiento azucarero que tuvo lugar, hasta casi los extremos factibles, una vez obtenida la independencia y firmado el Tratado de Reciprocidad de 1903 con los Estados Unidos.

Si tomamos como punto de partida 1903, al ser el primer año del siglo XX en que se iguala el mayor volumen de producción de azúcar alcanzado en el siglo XIX y momento en que se firma el Tratado de Reciprocidad Comercial, una década después se había más que duplicado la producción y 12 años más adelante casi volvió a duplicarse, al obtener más de 5 millones de toneladas métricas de azúcar, la misma cifra que se obtiene como norma en la década de 1950. Los datos anteriores confirman que

la plantación cañera y el desarrollo fabril en la producción de azúcar en Cuba alcanzan su punto de máximo desarrollo en el primer cuarto del siglo XX: la integración de Cuba en la división internacional capitalista del trabajo, básicamente como productora de azúcar y en menor medida de tabaco, estaba consumada.

La totalidad de las tierras aptas para el cultivo de la caña, por la constitución físico-química del suelo que requiere esa planta y la capacidad de importación de los Estados Unidos — casi el único mercado, como se ha dicho—, estaban agotadas; un desarrollo (crecimiento) ulterior, por cuestiones espacio-geográficas y de mercado, era imposible.

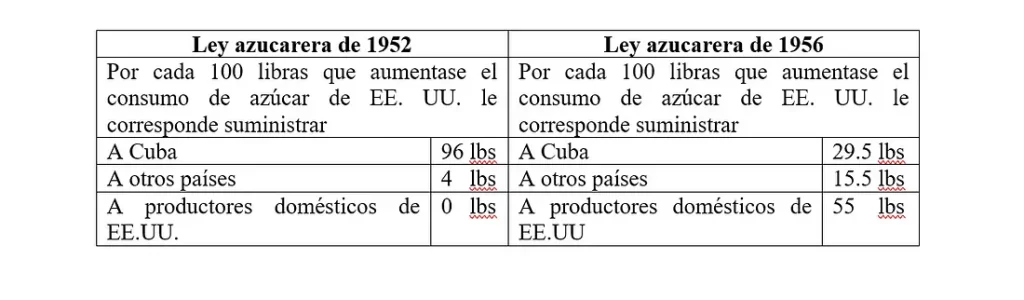

La siguiente tabla, que compara las leyes azucareras de 1952 y 1956 demuestra que el crecimiento cuantitativo, única opción posible dentro de los marcos capitalistas de solucionar la crisis estructural en la que se encontraba la industria azucarera cubana, estaba cerrado.

Tabla 1: Comparación de las leyes azucareras de 1952 y 1956

Fuente: Pino Santos, Oscar: Los años 50. En una Cuba que algunos añoran, otros no quieren ni recordar y los más desconocen, Editorial Arte y Literatura (Proyecto editorial Jorge Ibarra Cuesta), La Habana, 2001, p. 153.

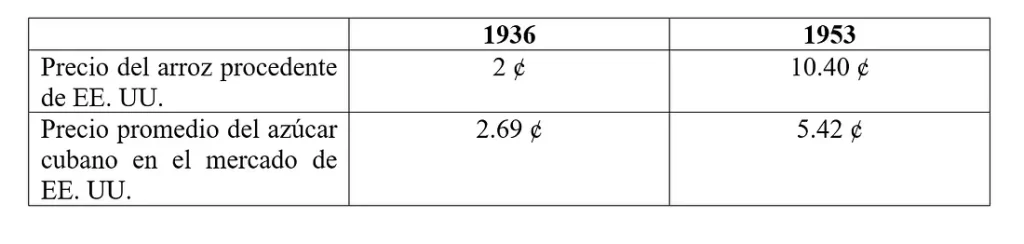

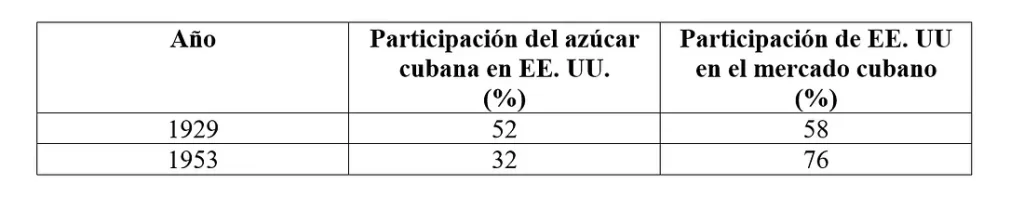

A lo anterior se suma que la participación del azúcar cubana en el mercado norteamericano, no solo se reduce drásticamente a partir de 1930, sino que su valor disminuye en relación con el valor de los productos que importa de Norteamérica, con lo cual se produce a través de esa vía una succión de excedente por parte de la economía de los Estados Unidos, fenómeno propio del proceso de periferialización del que era objeto la economía cubana. Las tablas 2 y 3, confeccionadas a partir del artículo La cuota azucarera de Cuba en EE. UU. del libro de Oscar Pino Santos, lo corroboran.

Cuba se consolida y afianza a mediados del siglo XX, en un proceso que viene desarrollándose desde el último tercio del siglo XIX, en monoproductora y monoexportadora de azúcar, hacia un monomercado (EE. UU.) de donde multimporta todo lo demás que necesita. Cualquier desarrollo industrial nacional presente o futuro estaba totalmente clausurado. Sabiendo eso, no se entiende a cuenta de qué los enemigos de Cuba, de dentro y de fuera, gritan, ladran y vociferan en favor de un supuesto pasado idílico, cuando los hechos demuestran otra cosa: esa Cuba paradisíaca solo está en sus cabezas.

Tabla 2. Comparación de precios del arroz estadounidense y el azúcar cubana

Tabla 3. Participación de productos seleccionados en los mercados de Cuba y los Estados Unidos

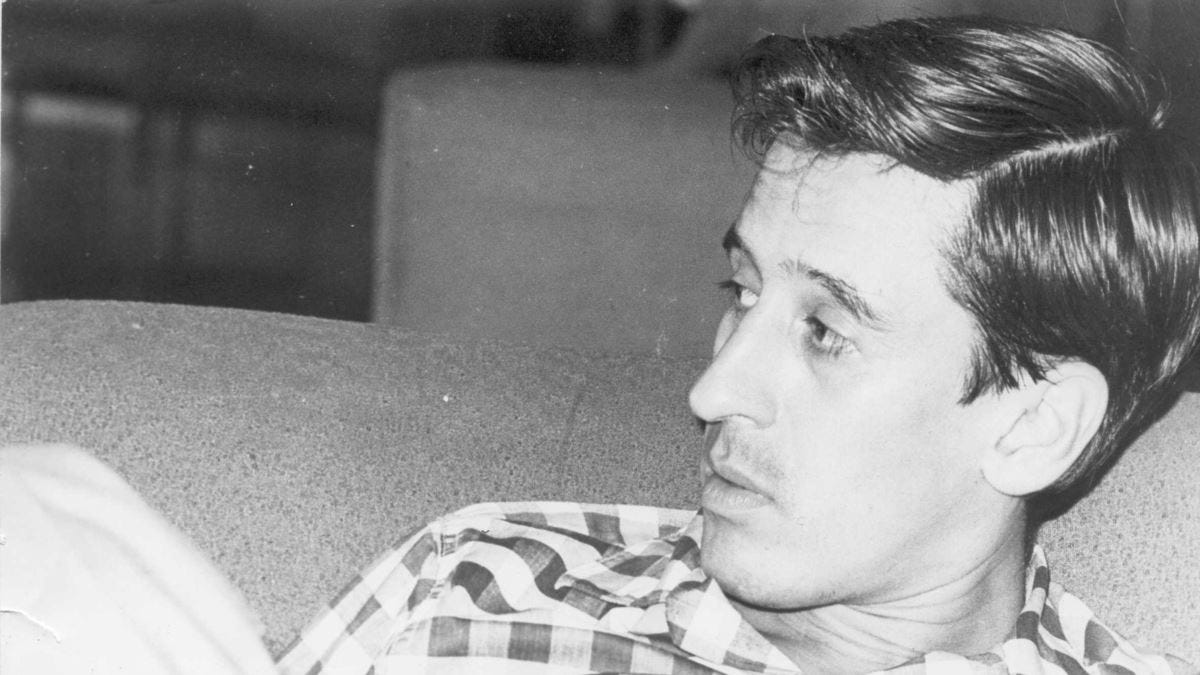

En apoyo de nuestra tesis: la de que un crecimiento posterior era imposible, acudimos a uno de los más de 200 reportajes, ensayos y artículos que, entre 1954 y 1958, escribió Oscar Pino Santos para la revista Carteles, la más importante de Cuba en aquel entonces junto con Bohemia:

Si Cuba deseara mantener sus actuales niveles de vida — no muy altos por cierto— durante los años próximos y teniendo en cuenta que la población crece constantemente, tendría que ir expansionando su producción azucarera a un ritmo tal, que de aquí a diez años estuviera llevando a cabo zafras de ocho millones de toneladas.

Si Cuba no deseara mantener su nivel económico actual, sino que también deseara obtener en ese mismo periodo de diez años cierto grado de desarrollo que produjera equivalente elevación en los niveles de vida de su población creciente, tendría que ir incrementando su producción azucarera a una tasa tal, que al finalizar ese periodo de tiempo (es decir, 1956 a 1966) estuviera realizando zafras de trece millones de toneladas.

¿Es factible ese progreso azucarero? Los hechos indican que no. Los hechos indican, por el contrario, que aún para mantener en los próximos años zafras a niveles de cinco millones de toneladas, Cuba va a encontrarse con innúmeras dificultades.[2]

Son las condiciones creadas por esa crisis estructural imposible de resolver como se había hecho hasta ahora, expandiendo la producción ininterrumpidamente, la que está en el origen de lo que se conoce en la historia de Cuba como Revolución del 1930.

¿Por qué la Revolución cubana logró solucionar esa contradicción, llevando la producción a límites extremos después de 1959 y los gobiernos cubanos de turno no pudieron de 1930 a 1958? La respuesta será abordada en la última parte de este ensayo, correspondiente al periodo de 1959-actualidad.

Todo el vertiginoso y acelerado incremento de inversiones en la producción azucarera, tanto en tierras como en industrias, tuvo lugar hacia el tercio oriental de la Isla, las regiones de Camagüey y Oriente que disponían de feraces y fértiles tierras, casi vírgenes, cuyos propietarios durante la guerra se habían arruinado, marchado al exterior, perecido en la contienda o las dedicaban a actividades menos rentables, como la ganadería. Fue en esa zona donde se reeditó, en cuanto a inversión azucarera se refiere, lo que había tenido lugar un siglo atrás en la región centro-occidental de Cuba.

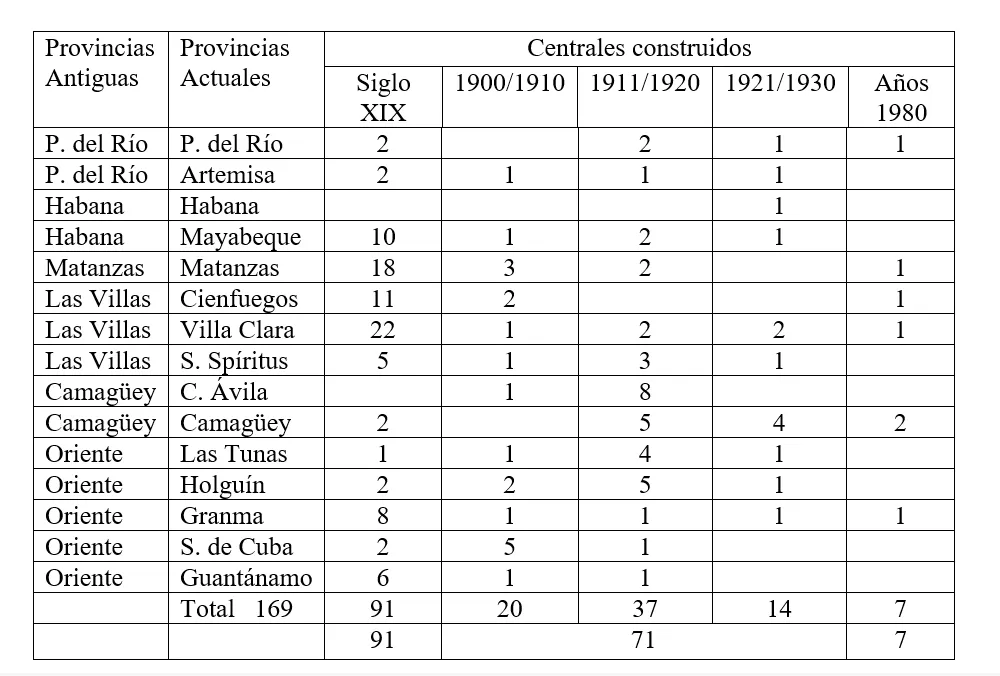

En la tabla 4, confeccionada a partir del Anexo: Centrales azucareros de Cuba de la wikipedia cubana EcuRed, puede observarse que de 169 centrales azucareros compendiados, el 42 % (71 centrales) se construyeron en el primer cuarto del siglo XX, una impresionante cifra si se considera que Cuba ya venía de ser el mayor productor de azúcar del mundo durante casi todo el siglo XIX; correspondieron a Camagüey y Oriente el 60 % (43 centrales) de todos los nuevos centrales construidos, entre ellos los más grandes de Cuba y el mundo.

Tabla 4. Centrales Azucareros de Cuba existentes en 1959

Fuente: EcuRed. Recuperado de https://www.ecured.cu/Anexo:Centrales_azucareros_de_Cuba

En lo económico, aquello por lo que habían peleado los cubanos durante tres décadas, 25 años después de arriada la bandera española, lo habían obtenido, y muchos de los principales jefes de aquellas contiendas ahora eran los presidentes de turno, los nuevos terratenientes o sencillamente testaferros del capital norteamericano en el lucrativo negocio azucarero. Los primeros siete presidentes de Cuba salieron de la manigua[3] o fueron ayudantes cercanos de sus principales jefes e ideólogos, como fue el caso de Tomás Estrada Palma, colaborador cercano de José Martí y designado por este como Delegado del Partido Revolucionario Cubano en los Estados Unidos durante su ausencia.

El pensamiento martiano y su prometida república «con todos y para el bien de todos» quedaron olvidados y/o traicionados.

En la siguiente cita extraída de una entrevista concedida a Pedro Pablo Rodríguez por el erudito historiador cubano Jorge Ibarra Cuesta, ya fallecido, que aparece en el libro Los variados caminos de la historia — titulada «Ibarra: la pasión por la historia» (2001, ampliada en 2009)— que compendia entrevistas y artículos de dicho autor, puede apreciarse la relación directa que hay entre la clase política que adviene, los nuevos ricos que surgen después de obtenida la independencia de España, y la alta oficialidad del Ejército Libertador en las guerras de independencia de Cuba de fines del siglo XIX.

Me di a la tarea de buscar en las relaciones del Archivo que preparó el general Carlos Roloff, los nombres y apellidos de los oficiales del Ejército Libertador, a los efectos de cotejarlas con relaciones de colonos cubanos, que aparecían en una revista estadounidense de la época, y con listas de los candidatos electos para los cargos de senadores, representantes, alcaldes y concejales que aparecían en el libro de Mario Riera Cuba política 1899–1955.

Pronto me di cuenta que había localizado cerca de cuarenta oficiales del Ejército Libertador, que eran al mismo tiempo terratenientes medios o colonos, a la vez que senadores, representantes o alcaldes. Proseguí la búsqueda en otras fuentes y, al cabo de un tiempo, reuní cerca de ciento veinte oficiales.

Pude ampliar las relaciones de oficiales del Ejército Libertador, cuando, años después, en pos de una referencia bibliográfica de Rebecca Scott, me encontré en el Archivo Nacional de Washington con los informes secretos del Ejército de Ocupación estadounidense durante la Segunda Intervención.

De retorno al tema, diré que en esos informes, elaborados por oficiales de la Inteligencia estadounidense, se caracterizaban en pequeñas biografías a más de doscientos personajes de las élites rurales cubanas, por el hecho de ser, a la vez, oficiales del Ejército Libertador, políticos locales y terratenientes medios.[4]

Residencia del general de la guerra de 1895, Mario García Menocal, fundador del Central Chaparra. Sobresalió en el ataque a la ciudad de Las Tunas (una de las pocas ciudades tomadas con éxito por los insurrectos cubanos) y fue presidente de la República de Cuba entre 1913 y 1921. Ingeniero graduado en los Estados Unidos, descendiente de una familia con tradición en la rama azucarera; asociado en los negocios azucareros con la firma norteamericana Cuban American Sugar Company, propiedad del estadounidense Robert Bradley Hawley, no solo invirtió en la región oriental, sino también compró tierras e ingenios en el occidente de Cuba, como fueron los centrales Tinguaro y Nueva Luisa, en la provincia de Matanzas.

Las ideas antisistémicas en la llamada Revolución del 30

Las ideas revolucionarias y antisistémicas en ese periodo dieron un salto hacia adelante: sus principales figuras no proceden de la generación anterior, vinculadas a las luchas contra el colonialismo español porque, como ya se ha dicho, sus principales cuadros y mandos se transformaron en acaudalados propietarios o funcionarios al servicio del capital extranjero.

En esas condiciones el relevo en las ideas revolucionarias, con inspiración en el espíritu del pensamiento de José Martí y Antonio Maceo, provendrían de nuevas generaciones de cubanos. Las personalidades más destacadas nacen todas con el siglo: Rubén Martínez Villena (1899–1934), Julio Antonio Mella (1903–1929) y Antonio Guiteras Holmes (1906–1935) y ninguno logra sobrevivir más allá de 1935, cuando Guiteras es abatido en la bahía de Matanzas en el momento en que intentaba abandonar la Isla. Ese fue uno de los motivos por los que casi no hay relación alguna entre los revolucionarios cubanos de la conocida como Revolución del 30 y los de la década de 1950 encabezados por Fidel Castro, la llamada Generación del Centenario. Los veinte años que separan las dos etapas revolucionarias no fueron del todo perdidos, las fuerzas progresistas lograron promulgar una nueva Constitución en 1940, democrático-burguesa, pero que derogaba la de 1901, manchada en origen por haber tenido adjunta la ominosa Enmienda Platt. Esa Constitución, por lo menos en el papel, proscribía el latifundio, la discriminación racial, etc.

También te puede interesar: Seis textos sobre Antonio Guiteras. Por La Tizza

Periodo 1959–1990

La Revolución cubana triunfó el 1ro. de enero de 1959. Emblemáticas son aquellas palabras de Fidel Castro cuando, muy cerca de Santiago de Cuba, desde la localidad de Palma Soriano, dirigió una alocución al pueblo a través de la emisora de los guerrilleros, Radio Rebelde — fundada por el Che Guevara en la Sierra Maestra— donde expresaba: «¡Esta vez los mambises entrarán en Santiago de Cuba! ¡La historia del 95 no se repetirá!».

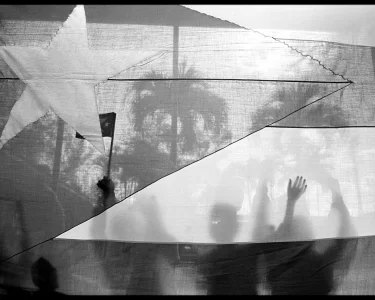

Fidel Castro, Raúl Castro, Universo Sánchez y sus compañeros de lucha en lo alto del Pico Turquino, el 28 de abril de 1957. Según el historiador cubano, Pedro Álvarez Tabío, en su libro Diario de la Guerra, esta imagen en la que aparecen Fidel, Raúl y otros rebeldes en la Sierra Maestra levantando sus armas, constituye «el documento gráfico más elocuente, por su valor simbólico y su fuerza plástica, de la etapa insurreccional de la Revolución cubana». Foto: Wendell Hoffmann.

A cuatro meses y medio de estar en el poder, la Revolución toma la medida más importante desde el punto de vista económico, la Reforma Agraria (17 de mayo de 1959); no era una medida socialista, pero sí muy popular: le entregaba la tierra en propiedad a quien la trabajaba y en el caso de los latifundios limitó su extensión a 30 caballerías, mientras el resto era nacionalizado. Dado que había latifundios de miles de caballerías de tierra, muchos en poder del capital norteamericano o a través de testaferros cubanos, el choque con la oligarquía latifundista cubana y el gobierno de los Estados Unidos estaba servido, pero el líder guerrillero de la Sierra Maestra y su principal asesor económico, el argentino-cubano Ernesto Guevara, no se amedrentaron. Como ya se ha dicho,

la crisis estructural en la que se encontraba la economía cubana precisaba una salida revolucionaria y la tuvo. Le correspondió el mérito histórico a esos jóvenes barbudos y vestidos de verde olivo, que acababan de bajar victoriosos de la Sierra Maestra, después de vencer a uno de los ejércitos mejor armados de la región y con el apoyo de la potencia capitalista más poderosa del mundo en el cenit de su hegemonía, sin experiencia en el manejo de las cuestiones económicas, pero que aprenderán rápido y sobre la marcha.

La primera reacción norteamericana, estupefacta ante lo sucedido, fue la de siempre en América Latina: aplicar la política del «gran garrote». Muy pronto redujeron la cuota de azúcar cubana en el mercado norteamericano a solo 700 mil toneladas, de unos 3 millones de toneladas métricas que le compraban a Cuba antes. El golpe, como puede verse por la cifra, fue demoledor, en un país donde desde hacía 160 años el azúcar era la columna vertebral de su economía, no se olvide la popular frase, atribuida al hacendado cubano dueño del central Orozco — rebautizado por la Revolución cubana con el nombre del legendario héroe de las brigadas internacionales que combatieron contra el franquismo en España, Pablo de la Torriente Brau — : «sin azúcar no hay país». Luego cerraron completamente el mercado norteamericano a Cuba: importaciones y exportaciones, combustibles incluido, así como viajes de turismo de sus ciudadanos a la Isla; es lo que se conoce como bloqueo económico.

Por primera vez, desde su ingreso a la fuerza en 1510 en la economía-mundo capitalista, Cuba era excluida y nada menos que por la potencia hegemónica de esa economía-mundo, los Estados Unidos; más grave aún si tenemos en cuenta que el vínculo económico natural de Cuba, incluso desde que era colonia de España, se realizaba con dicha potencia. A ello se suma que la principal producción de la Isla, el azúcar de caña, tenía a esta como único destino y origen de prácticamente todo lo que procedía del exterior.

En cuestión de dos-tres años se le cerraban todas las puertas a Cuba. A diferencia de la Rusia soviética en 1917, sometida a un cerco similar pero en condiciones de país semiperiférico, semindustrial y con recursos naturales de todo tipo, Cuba no contaba con nada de eso, era un país dependiente por completo de un solo producto (monoproductor), que abastecía a un solo mercado (monomercado), del que obtenía todo lo restante (multimportador), y este era precisamente el país que le bloqueaba y le cerraba las puertas.

Además, EE. UU. presionó al resto del mundo para que cortara los vínculos económicos con Cuba. El entorno de la región latinoamericana se sumó en bloque al llamado de los Estados Unidos, con la única excepción de México.

Ante esas circunstancias la Unión Soviética decidió comprar a Cuba toda el azúcar que EE. UU. dejaba de comprar y dispuso también abastecerla con todo el combustible (petróleo) que necesitaba la Isla.

La actitud soviética quedaría como un gesto solidario, si no tomamos en cuenta que las relaciones económicas con la Unión Soviética, extensivas luego — aunque en menor medida— al resto del bloque socialista en Europa del Este, significaron no solo la recuperación del mercado perdido, sino que fueron relaciones económicas establecidas sobre bases no estrictamente capitalistas. Esas relaciones económicas se distanciaban de la ley del valor, ley rectora del mundo capitalista y esencia de ese sistema, que presupone que en un intercambio entre dos partes una de ellas siempre sale perdiendo, al entregar productos con una mayor cantidad de trabajo contenido a cambio de mercancías con una menor cantidad de trabajo,[5] debido a productividades diferentes. En las relaciones económicas con la URSS la ley del valor no actuaba a ciegas, libre y espontáneamente, sino de forma orientativa y, sobre todo, planificada.

La literatura económica revolucionaria y los economistas oficiales de Cuba han vuelto la cabeza para otro lado ante un hecho económico evidente. Después de 1959 Cuba siguió siendo un país monoproductor de azúcar — al que se agrega el níquel, del que ya existía una planta antes de la llegada de Fidel Castro al poder—, tabaco y productos agropecuarios; es decir, en cuanto a mercancía física Cuba, entre 1959 y 1990, el periodo que pudiéramos considerar de integración con el campo socialista, producía lo mismo que antes de 1959, de forma muy similar a lo que fabricaba la amplia y extensa área periférica de la economía-mundo capitalista: productos primarios de bajo valor agregado desde el punto de vista de la ley del valor. Pero

ocurre que Cuba, en sus relaciones con el campo socialista y la URSS, no funcionaba sobre la base de la ley del valor, como sí lo hacía el resto de la periferia del mundo capitalista en sus relaciones con la zona central y semiperiférica de dicha economía-mundo, de ahí que el significado de los conceptos monoproducción, monomercado y productos de escaso valor agregado para esas zonas tenían una repercusión diferente que para Cuba.

Cuba recibía (sin entrar en detalles) por su producto estrella (el azúcar) dos, tres y hasta cuatro veces más ingresos (según el año que se tome como referencia) que los que hubiese obtenido a los precios que regían en ese entonces en el mercado mundial, que eran los precios a los que se conveniaba con los productores del mundo en el llamado sistema de cuotas. Por eso la producción cubana, lejos de disminuir o estacionarse como ya era un hecho en la década de 1950, aumentó.

Hay un dato que inobjetablemente lo confirma: durante las primeras tres décadas de la Revolución cubana se alcanzaron 20 de las 21 zafras más grandes de la historia de Cuba.

Durante los anteriores 160 años la Isla no solo se había especializado en la producción de azúcar — para la que tenía una sólida experiencia, conocimientos y tradición—, sino que con el triunfo de la Revolución, el bloqueo norteamericano y su integración en el sistema económico soviético esa especialización se reforzó y aumentó con creces, llevando la producción hasta el extremo posible en Cuba, con zafras de 7 y 8 millones de toneladas métricas de azúcar. En la década de 1980 se llegaron incluso a construir 6 nuevos centrales azucareros y un séptimo a partir de uno viejo, ya existente.

Las 13 millones de toneladas métricas que Pino Santos ponía como condición en 1956 en la revista Carteles si Cuba deseaba aumentar su estándar de vida para 1966 no se lograron, pero sí zafras de 8 millones de toneladas métricas que era al parecer el límite máximo posible y, si tenemos en cuenta que la URSS pagaba esa azúcar tres y cuatro veces más caro que lo que se hubiese obtenido vendiendo esa misma cantidad a los Estados Unidos, entonces se pude afirmar que Cuba estaba obteniendo por concepto de ingresos una cifra que quizás sobrepasaba los obtenidos por la venta de los 13 millones de toneladas métricas calculados por Pino Santos.

Al llegar a este punto el lector puede hacerse una lógica pregunta:

¿fue acertada la política económica de la Revolución cubana en sus primeras tres décadas de existencia, al no diversificar la economía y aumentar su dependencia a un solo producto?

La primera respuesta es obvia: no había otra opción. Desarrollar una sólida y variada planta industrial en Cuba hubiese sido posible si la Unión Soviética hubiera contado con una cuota del mercado de Latinoamérica y el Caribe, pero esa no era la situación en plena Guerra Fría, además, la industria soviética, como se demostró después, no era competitiva más allá de su esfera de influencia.

Producto del bloqueo los mercados del resto del mundo estaban prácticamente cerrados para Cuba, de ahí que la única forma de sobrevivir en aquellas condiciones era integrarse con el bloque soviético, donde Cuba aportaría su especialización productiva histórica en azúcar.

Además, el precio que recibía Cuba por el azúcar no era el precio basura que recibían por el mismo producto el resto de los países productores del mundo, que daba para poco más que cubrir los costos. Las relaciones de Cuba con la Unión Soviética eran relaciones justas, equitativas, el modelo de vínculo que debe existir en un mundo no capitalista, al que la humanidad tiene todo el derecho de aspirar y no renunciar nunca; eran el ejemplo del nexo económico que debe prevalecer en un mundo donde todos los seres humanos tengan los mismos derechos, con independencia del color de la piel, el lugar donde vivan, la cultura que posean o los productos que la naturaleza del clima donde vivan y la fertilidad de la tierra le permitan hacer, fabricar o elaborar.

Fidel Castro tenía razón cuando afirmaba que Cuba vendía alimentos para 40 millones de personas: «Nuestra agricultura exporta alimentos para 40 millones de personas en el mundo, ¡exporta alimentos para cuarenta millones de personas! Exporta calorías para 40 millones de personas en sus producciones azucareras, de cítricos y de otros cultivos».[6]

Las calorías que contenían los 7 millones de toneladas métricas de azúcar que Cuba vendía a la URSS y al campo socialista era el equivalente energético anual, medido en calorías, de 40 millones de personas. En unas relaciones no capitalistas como las que Cuba mantenía con el campo socialista era totalmente normal, lógico y además justo, intercambiar calorías en azúcar por calorías contenidas en cereales, piensos, leche, carne, combustibles, equipos y piezas.

Entre los años 1989 y 1991 se produce el derrumbe del campo socialista y de la propia Unión Soviética, que de inmediato se incorporaron plenamente al capitalismo mundial y, como es lógico, abandonaron los principios de equidad y justicia que habían primado en las relaciones económicas entre sus miembros, donde se tenía además una consideración con aquellos que habían ingresado con niveles de desarrollo más bajos — casos de Cuba, Vietnam y Mongolia—.

En esa difícil y peligrosa coyuntura Cuba se vio abruptamente, de golpe, sin aviso ni preparación, sola y aislada en un mar capitalista, sometida esta vez a un doble bloqueo:[7] por una parte, el bloqueo norteamericano, arreciado ahora con nuevas leyes — Torricelli, 1992 y Helms-Burton, 1996— que buscaban darle el puntillazo final a la Revolución y, por otra parte, el bloqueo que resultó del corte abrupto de relaciones con la URSS y el antiguo campo socialista, cuyas economías bajaron hasta el infierno y tardarían en recuperarse casi una década. Fueron los años negros y difíciles que Fidel Castro bautizaría como «periodo especial en tiempo de paz».

En esas condiciones, con una hipertrofiada economía sostenida en producir básicamente azúcar, que en los treinta primeros años de Revolución había crecido hasta el punto máximo en que podía hacerlo físicamente en la Isla, sobrevino ante los cubanos la disyuntiva de qué hacer.

Encontrar mercado para 6–7 millones de toneladas métricas de azúcar era imposible, además, los Estados Unidos arreciaron, como se ha dicho, la política de bloqueo al presionar a todo aquel que se relacionara con Cuba, una política criminal, de guerra económica contra un país con el que oficialmente no se estaba en guerra. La contrarrevolución cubana de Miami compró hasta las botellas de champán para celebrar el final de la Revolución cubana, han de haberse echado a perder porque, aunque maltrecha, la Revolución cubana aún sobrevive 35 años después.

El Che Guevara expresó en una ocasión (refiriéndose a Fidel) que nunca un estadista brilló tanto como en los días luminosos y tristes de la Crisis del Caribe, pero el también genial estadista cubano-argentino no tuvo el privilegio de valorar la figura de su compañero de armas ante la nueva coyuntura histórica, donde la extraordinaria capacidad e inteligencia de Fidel Castro volvió a deslumbrar.

Rendirse no era una opción. En medio de la crisis Fidel Castro recuperó, más de un siglo después, la actitud de Antonio Maceo en Baraguá ante el general español Arsenio Martínez Campos, al plantear que «el futuro de Cuba será un eterno Baraguá». Es una actitud ejemplar para los anticapitalistas del mundo, por no cejar en el empeño de alcanzar una nueva sociedad distinta al capitalismo por muy difíciles y adversas que sean las circunstancias en que nos encontremos. Martí dijo una vez: «la pobreza pasa: lo que no pasa es la deshonra que con pretexto de la pobreza suelen echar los hombres sobre sí».[8]

En tales circunstancias Fidel Castro optó por aquella enseñanza del Che Guevara cuando, moviéndose entre opciones igualmente riesgosas, decidió ni retroceder ni detenerse, sino seguir hacia adelante.[9] Se optó por diseñar un cambio drástico y total en la inserción de Cuba en la única — porque no había ni hay más opciones disponibles para elegir— división internacional capitalista del trabajo, para lo cual contaba con ciertas ventajas comparativas:

1. Un capital humano que la Revolución había creado a lo largo de tres décadas: capaz, inteligente y muy preparado, se podría decir que entre los mejores del mundo.

2. Arenas y playas prácticamente vírgenes — algunas totalmente vírgenes como la extensa cayería al norte de Cuba—.

3. Un clima de seguridad como no hay en ningún lugar de América Latina, ni siquiera en los propios Estados Unidos.

Con esos tres sólidos pilares Fidel Castro se dio a la tarea de posicionar a Cuba nuevamente en la selva capitalista, de la que parcialmente estuvo proscrita durante 30 años, dirigiendo el esfuerzo hacia tres áreas:

1. Desarrollo de la industria turística.

2. Desarrollo de la prestación de servicios médicos en el exterior.

3. Desarrollo de la industria farmacéutica y de la biotecnología.

Por primera vez en 200 años se cambiaba la matriz de la inserción de Cuba en la división internacional capitalista del trabajo, abandonando para siempre el papel rector que durante dos siglos había tenido el azúcar en la economía cubana.

Ante ese hecho y de forma gradual y por etapas se fueron cerrando más de dos terceras partes de los centrales azucareros existentes.

La magnitud del cambio estructural era de tal dimensión que, unido a las dificultades que imponía el bloqueo, no podía dar los resultados esperados en tan breve periodo de tiempo, pero hacia comienzos del nuevo siglo se podría decir que Cuba había pasado exitosamente de ser una economía consagrada a la producción de azúcar de caña a ser una economía de prestación de servicios en el interior (por medio del turismo) y exterior (con su personal médico-sanitario), y contaba con una incipiente industria farmacéutica y biotecnológica que orgullosamente exhibía sus primeros resultados: vacuna antimeningocócica, la primera en el mundo eficaz contra el meningococo tipo B (1989); vacuna contra la hepatitis B (1992); Ateromixol o PPG (1991); etcétera.

El turismo fue creciendo casi desde cero y ya en 2018, el año que más visitantes arribaron a Cuba, sobrepasaba la cifra de 4 millones 732 mil turistas.

Los servicios médicos también daban sus frutos: galenos cubanos trabajaban en muchos países sin hacerle competencia a nadie, pues prestaban servicios en aquellos lugares donde nadie iba, de ello no se escapaban ni siquiera áreas del primer mundo como Italia y Portugal.

35 años después de que se echara a andar la nueva estrategia de política económica diseñada por Fidel Castro en los años 1990, cabe hacerse varias preguntas: ¿ha sido correcta? Sí. ¿Ha funcionado? Sí, pese a que el bloqueo estadounidense no ha permitido siempre su mejor despliegue. ¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrenta la economía cubana? El bloqueo norteamericano, propiciado por la contrarrevolución que reside en Miami, personas que ya no tienen arraigo en la Isla, pero se empecinan en presionar con hambre, enfermedades y carencias a 10 millones de personas, con la esperanza de que hagan lo que ellos fueron incapaces de lograr: el derrocamiento del gobierno cubano.

¿Cuántos millones de turistas norteamericanos visitarían la Isla si no fuera por el bloqueo? ¿Cuántos miles de médicos cubanos prestarían servicios en el mundo si no se persiguiera esa actividad por el grupo de contrarrevolucionarios cubanos que mueve los hilos de la política de Washington en relación a Cuba? ¿Cuántos productos farmacéuticos y biotecnológicos cubanos se consumirían en el mundo si no fuera por la persecución y guerra económica que se lleva a cabo contra el comercio cubano? El gobierno de los Estados Unidos y el grupo criminal de cubanos de Miami saben bien que si no existiera el bloqueo Cuba fuera uno de los mejores lugares del mundo para vivir.

Son los mismos hipócritas que, por un lado, acusan al gobierno cubano de los apagones en la Isla (por el déficit de oferta) mientras, por el otro, hacen lo imposible por frustrar toda operación del gobierno cubano para adquirir combustible en el exterior. El argumento no es solo absurdo, es una verdadera ofensa a la inteligencia humana.

También te puede interesar: Cuba: Uno de los peores escenarios en medio de la crisis electroenergética

Las ideas antisistémicas del periodo 1959-actualidad

Las ideas antisistémicas de ese periodo están asociadas a dos de las más grandes figuras del pensamiento y la acción anticapitalista de América Latina y el mundo: Fidel Castro y Ernesto Guevara.

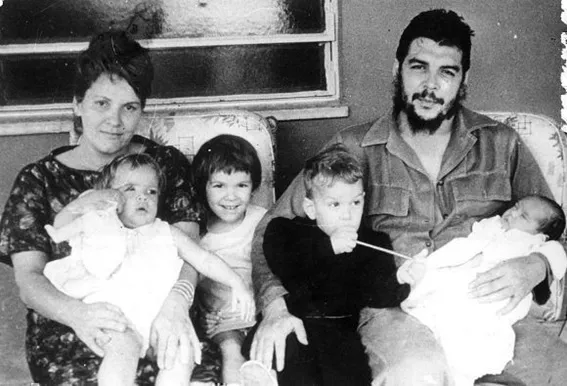

«(…) no dejo a mis hijos y mi mujer nada material y no me apena: me alegra que así sea. (…) no pido nada para ellos pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse». Esa era la altura ética de un hombre verdaderamente excepcional, no por gusto Fidel Castro diría de él que «(…) el Che es la personificación, la imagen de ese hombre nuevo, la imagen de ese ser humano si se quiere hablar de la sociedad comunista». La primera cita corresponde a la carta de despedida del Che a Fidel Castro, y la segunda al discurso de Fidel Castro en el XX Aniversario de la caída en combate del Che, el 8 de octubre de 1987.

Asociado al Che Guevara hay una de las ideas más importantes para todos aquellos que emprendan la tarea de construir una nueva sociedad, distinta al capitalismo: el socialismo no se puede edificar utilizando para ello las herramientas del capitalismo.

Asombra la clarividencia del Che por la época en que fue expresada, el año 1965: «Persiguiendo la quimera de realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo (la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés material individual como palanca, etcétera), se puede llegar a un callejón sin salida».[10]

Cuando visitó los países del campo socialista en la década de 1960, alertó sobre los riesgos del empleo de los mecanismos propios del capitalismo en la construcción del socialismo, y tuvo mucha razón, porque 25 años después se derrumbaba aquel bloque.

Vinculada a Fidel Castro hay una idea clave en la construcción de la nueva sociedad: en la construcción del socialismo el factor fundamental es la conciencia. «El socialismo no se construye, desde luego, al estilo capitalista. En el capitalismo funcionan las leyes ciegas, la ley del hambre, la ley de la supervivencia que obliga al hombre a hacer enormes esfuerzos en cualquier sentido. En el socialismo el factor fundamental es la conciencia de los hombres y mujeres del pueblo».[11]

Ante las ofensas y ataques provenientes del enemigo, y las acusaciones de utópico o desconectado de la realidad por parte de amigos, diremos que ambas tesis son principios básicos que deben orientar la construcción de la nueva sociedad anticapitalista, lo cual no significa que en el camino, en determinadas etapas, sea necesario convivir e incluso utilizar determinadas herramientas con fines tácticos. Otra cosa es no tener un horizonte estratégico definido, ignorar las condiciones históricas concretas de cada lugar y desconocer la correlación de fuerzas existente.

Lenin, quien fue un maestro alejado de toda catequesis, dejó algunas lecciones de gran utilidad para la situación en que se desenvuelve Cuba hoy.

Cada una de las fases se caracteriza por una coyuntura de lucha esencialmente distinta y un objetivo inmediato de ataque; cada fase representa, por decirlo así, un combate aislado en una campaña general. Nada podrá entenderse en nuestra lucha sin estudiar las condiciones concretas de cada batalla. Y, al estudiarlas, veremos bien claro que, en efecto, su desarrollo sigue la vía dialéctica, la vía de las contradicciones: la minoría se convierte en mayoría, la mayoría en minoría; cada beligerante pasa de la defensiva a la ofensiva y a la inversa, se «niega» el punto de partida, pero luego empieza la «negación de la negación».

Pero la gran dialéctica hegeliana, que el marxismo ha adoptado después de haberla puesto de pie, no debe confundirse nunca con el vulgar método de justificar los zigzags de los dirigentes políticos que se pasan del ala revolucionaria al ala oportunista (…) La verdadera dialéctica no justifica los errores personales, sino que estudia los virajes inevitables, demostrando su inevitabilidad a base del estudio más detallado del desarrollo en todos los aspectos concretos. El principio fundamental de la dialéctica es: no hay verdad abstracta, la verdad es siempre concreta… Y tampoco debe confundirse esta gran dialéctica hegeliana con la acomodaticia y vulgar sabiduría que expresa el proverbio italiano: mettre la coda dove non va il capo (meter la cola donde no cabe la cabeza).[12]

La división internacional del trabajo, la actualización de la «ventaja comparativa» de Cuba y el carácter pacífico o violento de dicho proceso (1510-actualidad)

Todo sistema histórico social (el sistema-mundo capitalista, pero también cualquier otro) está unido en torno a una división axial del trabajo que, en el caso del capitalismo, la constituyen tres áreas interrelacionadas entre sí (centro, periferia y semiperiferia). Cada región, zona o país juega un rol específico dentro de esa división del trabajo, al especializarse en la fabricación de un producto o en la prestación de algún servicio, en lo que se conoce como «ventaja comparativa», muchas veces relacionada con la posición geográfica, el clima, los recursos naturales y humanos del lugar en cuestión, aunque en la mayoría de los casos constituye una franca imposición del sistema.

La perspectiva de sistemas-mundo siempre ha partido de la importancia y el papel determinante que juega la división del trabajo en relación al resto de los procesos que acontecen dentro de un sistema social.

En el decursar histórico, dado que el equilibrio nunca es estático y siempre está en movimiento, cada región procura constantemente actualizar (para mejorar) su posición dentro de la división internacional del trabajo: eso puede lograrse por medios pacíficos (políticos) o, cuando lo anterior no es posible, por medios violentos (guerras o revoluciones armadas).

Repasando el caso cubano hasta nuestros días puede constatarse que la posición de la Isla dentro de la división internacional capitalista del trabajo desde su inclusión a la fuerza a partir de 1510, se ha actualizado en cuatro ocasiones, dos de ellas por medios violentos.

La primera actualización tuvo lugar a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX y se realizó pacíficamente. Como España (su metrópoli) era en aquel entonces una de las zonas más atrasadas de Europa, no opuso obstáculo alguno a las demandas de la clase pudiente de la Isla con vistas a aprovechar las posibilidades que ofrecía la ruina de la colonia plantadora de Haití; de hecho, participó en el negocio azucarero y en el comercio de esclavos una vez que Inglaterra lo abandonó.

Distinta sería la suerte que corrió la segunda actualización de la posición de Cuba dentro de la división internacional capitalista del trabajo, proceso que se inició en el último tercio del siglo XIX. Ante la carencia de un gran mercado interno español se precisaba, para el desarrollo total de la «ventaja comparativa» de Cuba como productora de azúcar de caña, de una integración más plena al mercado norteamericano. El incipiente desarrollo industrial en la España periférica (Cataluña) en esa época impidió que las demandas cubanas fueran satisfechas de la manera que se hizo a inicios del siglo XIX — la burguesía catalana necesitaba proteger para sí el mercado cubano, no regalarlo a los Estados Unidos—, de ahí que los cubanos no tuvieran otra alternativa que conquistarlas con las armas en la mano, periodo que correspondió a los treinta años de guerra revolucionaria que van de 1868 a 1898.

Al llegar los años 30 del siglo XX la actualización que tuvo lugar tras las guerras de independencia, con la firma del Tratado de Reciprocidad Comercial de 1903 que puso a disposición de Cuba el mercado norteamericano de azúcar, había completado todas sus posibilidades, al chocar con la imposibilidad de seguir creciendo. El asunto ya no se podía resolver cuantitativamente, como en la actualización anterior: ahora la cuestión se tornaba estructural.

La «ventaja comparativa» con la que Cuba se había insertado a partir de 1800 en la división internacional capitalista del trabajo como abastecedora de azúcar de caña se había agotado al cabo de 130 años.

Ante la imposibilidad de una opción continuista (seguir creciendo), la alternativa que quedaba era rupturista: nacionalista en el caso de la Revolución del 30 — con Guiteras en el gobierno de los Cien Días— o, abiertamente anticapitalista — la que representaba el Che Guevara y Fidel Castro en la etapa posterior a 1953—. Como los canales democrático burgueses (hasta donde la democracia es posible en el capitalismo) estaban todos cerrados — las dictaduras de Gerardo Machado (1925–1933) y de Fulgencio Batista (1952–1958)— el reposicionamiento de Cuba dentro de la división internacional capitalista del trabajo se produciría por medios violentos.

La integración durante 30 años — a partir del triunfo de la Revolución el 1ro. de enero de 1959— con el bloque soviético, que llegó a ser plena desde su incorporación al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) a partir de 1972, dio otra oportunidad al azúcar que, de abastecer de manera cada vez más decreciente al mercado norteamericano — pasó del 52 % en 1929 al 32 % en 1953— llegó a proveer de forma cada vez más creciente al mercado soviético y de Europa del Este — si en la década de 1950 Cuba exportaba 3 millones de toneladas métricas de azúcar, en la de 1980 enviaba hacia el nuevo destino 6–7 millones—.

Cuando sobrevino el derrumbe de la URSS se produjo el último reposicionamiento de Cuba dentro de la división internacional capitalista del trabajo, bajo la dirección de Fidel Castro. Se orientó la economía de la Isla hacia el sector servicios y la industria de alto valor añadido, biotecnológica y farmacéutica.

Si el curso de ese cambio siguió un derrotero pacífico se debió a la gran unidad del pueblo cubano alrededor de la figura de un líder del carisma y atractivo de Fidel Castro.

Sin miedo de ningún tipo, Fidel en medio de una manifestación de la contrarrevolución y elementos antisociales alentados por las políticas norteamericanas en el municipio de Centro Habana, La Habana, cuando la llamada crisis de los balseros. Se cuenta que le dijo a sus escoltas que no se podía disparar un tiro. La foto es del 5 de agosto de 1994. http://www.fidelcastro.cu/es/imagen/en-centro-habana-02

El futuro del llamado socialismo cubano — en realidad gobierno cubano— y alguna recomendación desde el anticapitalismo

En las declaraciones del gobierno cubano y los documentos programáticos del Partido Comunista, se evidencia un interés por construir el socialismo en Cuba. Pero

el socialismo se trata de hechos, no de palabras.

No olvidemos aquello que decía el marxista griego, Luciano Canfora, en uno de sus libros:

el impulso revolucionario no se transmite, ni por vía genética ni por vía pedagógica. Simplemente se pierde. Ya que la experiencia a lo sumo se puede explicar, pero no transmitir: es individual e irrepetible. Cuando obstinadamente se intenta prolongar por vía pedagógica su vitalidad de generación en generación, muy pronto esa pedagogía es percibida como retórica y, por tanto, rechazada.

La propiedad estatal, que es la más cercana al socialismo por lo menos en teoría, debe tener los salarios más altos de todos cuantos se paguen en Cuba, magníficas condiciones de trabajo y, en sus establecimientos de venta de mercancías y prestación de servicios, se deben ofertar los mejores precios (los más bajos) en relación con aquellos que ofrecen las empresas capitalistas privadas y el trabajo autónomo por cuenta propia que prolifera por toda la Isla. La preferencia, decía Lenin, es ante todo preferencia en el consumo — no consumismo, que es diferente y totalmente opuesto—.

La ventaja y superioridad del socialismo sobre el capitalismo se demuestra en el bolsillo de la clase trabajadora de las empresas estatales, en sus niveles de salud, educación, disfrute, recreación y tiempo de ocio.

Y aquí hago un paréntesis para lanzar una advertencia al Partido Comunista de Cuba, considérenla proveniente de un amigo, casi estoy tentado a decir de un camarada: si lo anterior no lo alcanzan en el más breve lapso de tiempo posible, corren el riesgo de perder la hegemonía y legitimidad — recuerden aquella frase popular de «ver para creer»— y un gobierno sin legitimidad tiene poco recorrido.

La otra tarea a desarrollar es en relación al sector privado, capitalista básicamente. Hasta en eso han retrocedido los comunistas cubanos, el «sector capitalista» ha desaparecido del lenguaje oficial de sus dirigentes y medios de comunicación, por el amorfo, ascético e «inocente» término de «formas de gestión no estatal». En ese sector laboran medio millón de trabajadores (números redondos), que si tomamos en cuenta su familia agrupa una cuarta/quinta parte de la población de Cuba; es decir, un número bastante significativo. Esos trabajadores son, a pesar de tener los salarios más altos — contradicción contraproducente en el socialismo que hay que resolver urgentemente— los más explotados de Cuba, si consideramos por explotación aquella proporción que recibe alguien respecto al volumen total de lo que ha producido. Pero la cuestión no estriba solo en el hecho de que son aquellos trabajadores a los que más plusvalía se les extrae, sino las extenuantes jornadas de trabajo a las que son sometidos, muchísimos laboran 12 y más horas diarias, cuando desde hace más de cien años la clase obrera obtuvo y logró estipular, no sin lucha y elevadas cuotas de sangre, la jornada laboral de 8 horas diarias; les pagan lo mismo por horas extras que por horas normales, les retribuyen los domingos y días festivos al mismo nivel que los días habituales, prácticamente no disfrutan de vacaciones o sencillamente no las tienen y el tiempo de descanso durante el día de trabajo «campea» por su ausencia, además de no estar escrito, firmado, ni aparecer por ningún sitio nada de lo anterior.

También te puede interesar: Ruta crítica del sindicalismo cubano actual: hacia una nueva CTC. Por: Fernando Luis Rojas López

Eso no es solo algo impropio de un país que dice construir o defender el socialismo, eso es sencillamente un abuso y, como tal, hay que denunciarlo. Lo triste es que ocurre ante la vista de todos, y lo inaudito del caso es que el jefe de los sindicatos cubanos, el máximo representante de los trabajadores, y en teoría su principal defensor, tiene su asiento en el Buró Político del Partido Comunista de Cuba.

Ese sector de trabajadores, cada vez más numeroso y desconectado del resto, al optar por la empresa privada (capitalista) en vez de por la estatal (socialista) hace tiempo hizo su primera elección, por tanto, la única forma de atraerlos como aliado natural en la construcción de un mundo más justo es haciendo realidad en la empresa estatal lo expresado más arriba. Puesto que Cuba no podrá prescindir por un periodo de tiempo de ese sector capitalista, al menos su gobierno y Partido Comunista deberían preocuparse por proteger y defender los derechos de ese numeroso sector de la clase obrera cubana, lo que constituye, además, no solo una declaración de intenciones de cara al futuro, sino un acto humano con esa pobre gente.

Notas:

[1] Correo para la correspondencia: rodohc21@gmail.com

[2] Pino Santos, Oscar: «¿Zafras de 13 millones de toneladas?», en Los años 50. En una Cuba que algunos añoran, otros no quieren ni recordar y los más desconocen, Editorial Arte y Literatura (Proyecto editorial Jorge Ibarra Cuesta), La Habana, 2001, p. 152.

[3] Se refiere al lugar donde los luchadores anticolonialistas cubanos desarrollaron su actividad militar en las guerras contra España. Como la toma de ciudades fue algo muy aislado, el medio rural, las zonas boscosas, arboladas o impenetrables constituyeron el sitio natural por excelencia para montar sus campamentos.

[4] Ibarra Cuesta, Jorge: Los variados caminos de la historia, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011, pp. LIV-LV.

[5] «Partiendo de una diferencia real en el mercado, debido a la escasez (temporal) de un proceso de producción complejo o a escaseces artificiales creadas manu militari, las mercancías se movían entre las zonas de tal manera que el área con el artículo menos “escaso” “vendía” sus artículos a la otra área a un precio que encarnaba un factor de producción (coste) real mayor que el de un artículo de igual precio que se moviera en dirección opuesta. Lo que realmente sucedía era que había una transferencia de una parte de la ganancia total (o excedente) producida por una zona a otra. Era una relación de centricidad-perifericidad. Por extensión podemos llamar “periferia” a la zona perdedora y “centro” a la ganadora. Estos nombres reflejan de hecho la estructura geográfica de los flujos económicos». Wallerstein, Immanuel: El capitalismo histórico, Editorial Siglo XXI, 1988, p. 22.

[6] Discurso de Fidel Castro Ruz en el Acto Central por el XXX Aniversario del Triunfo de la Revolución, el 4 de enero de 1989. Recuperado de http://www.fidelcastroruz.name/fr/node/1768?width=600&height=600

[7] «Es preciso que nos demos cuenta de que estamos sufriendo un doble bloqueo: un bloqueo voluntario, el de los imperialistas, y un bloqueo involuntario, el de la URSS; ya no menciono ni el campo socialista que desapareció, debo mencionar lo que queda de la URSS. Es decir que tenemos un doble bloqueo, este país está bajo un doble bloqueo en este momento: uno voluntario y otro involuntario. Esa es la realidad y esos son los problemas que tenemos que enfrentar». Discurso de Fidel Castro Ruz en la clausura del V Congreso del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios y Forestales, 22 de noviembre de 1991. Recuperado de http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1991/esp/f221191e.html

[8] Martí, José: La Delegación del Partido Revolucionario Cubano a los Clubs.

[9] «…estábamos frente al dilema que ustedes tendrán muchas veces en el curso de su vida revolucionaria: una situación en la que avanzar es peligroso; detenerse, más peligroso aún; y retroceder, la muerte de la Revolución». Guevara, Ernesto: Primer seminario sobre planificación en Argelia, 16 de julio de 1963. Recuperado de https://lapupilainsomne.wordpress.com/2020/09/23/la-planificacion-en-los-inicios-de-la-revolucion-cubana-contexto-errores-desafios-por-comandante-ernesto-che-guevara/

[10] Guevara, Ernesto: El socialismo y el hombre en Cuba. El artículo escrito en forma de carta fue enviado por el Che a Carlos Quijano, director de la publicación semanal uruguaya Marcha. Fue publicado el 12 de marzo de 1965, bajo el título «Desde Argelia, para Marcha, La Revolución Cubana Hoy». En la edición original el editor le adicionó la siguiente nota: «Che Guevara envió esta carta a Marcha desde Argelia».

[11] Castro, Fidel: Discurso pronunciado por Fidel Castro, parque Céspedes, Bayamo, el 19 de diciembre de 1986. Sobre el enorme papel de la conciencia crítica en la construcción de la nueva sociedad resulta interesante esta observación de Robert Kurz (fundador de la escuela anticapitalista Crítica del Valor-Disociación, para la que la política no tiene ninguna importancia en la trascendencia del modo de producción capitalista): «La dinámica ciega del capitalismo se despliega según sus propias leyes internas. Dicho proceso se vuelve “necesario” y determinado sólo cuando las categorías y criterios fundamentales de este modo de producción y de vida no son cuestionados en la práctica. Una intervención adecuada habría permitido detener la marcha del capitalismo en cada etapa de su evolución. La socialización de la producción habría podido entonces adoptar una forma sobre la cual nada podemos decir porque realmente nunca ha existido». Kurz, Robert: Teoría de Marx, crisis y superación del capitalismo (A propósito de la situación histórica de la crítica social radical), entrevista realizada en mayo de 2010. Recuperada de file:///C:/Users/cresp/Downloads/mbote,+350851-Texto+del+art%C3%ADculo-1186771–2–10–20190724.pdf

[12] Lenin, V. I.: «Un paso adelante, dos pasos atrás», en Obras Escogidas (tomo 1), pp. 247 y 248. En otro lugar expresó: «Todas las naciones llegarán al socialismo, eso es inevitable, pero no llegarán de la misma manera; cada una de ellas aportará sus elementos peculiares a una u otra forma de democracia, a una u otra variante de la dictadura del proletariado, a uno u otro ritmo de las transformaciones socialistas de los diversos aspectos de la vida social. No hay nada más mezquino en el aspecto teórico ni más ridículo en el aspecto práctico que, “en nombre del materialismo histórico” imaginarse el futuro en este terreno pintado de un uniforme color grisáceo: eso no sería más que un pintarrajo». Lenin, V. I.: «Sobre la caricatura del marxismo y el “economismo imperialista”», en Obras Escogidas (tomo 4), p. 46.