Por Sergio Aguirre Carreras

Una evocación más del 20 de mayo[1] puede parecer una nueva gota en el océano de la patriotería que en nuestro país jamás se cansa de oficiar sobre los mártires resignados. De ahí que para escribir sobre la gran efeméride republicana haya que empezar por liberarse de este reparo inhibitorio, destinado a abandonar el 20 de mayo a las embestidas conmemorativas de indiferentes y enemigos. Muchos son los «compatriotas» que movidos por reaccionarios intereses de clase suelen abordar la señalada fecha con artificiales fuegos oratorios que la despojan de su más hondo contenido revolucionarlo. Para mencionar el nacimiento de la República en 1902, hablan, claro está, de las guerras de independencia. Pero tienen buen cuidado de eludir toda mención de los factores adversos al progreso cubano que no fueron vencidos entonces y que están todavía presentes en la vida nacional. Se cuidan mucho de no destacar que el 20 de mayo representó una gran victoria parcial sobre los enemigos de Cuba y, por tanto, solamente el término de una jornada básica por la liberación nacional entre las muchas que nuestro pueblo libró en el pasado y le restan por librar en el presente y el porvenir.

Prefieren citar lo ocurrido en 1902 como cosa definitivamente acabada, que no guarda conexión con las luchas cubanas posteriores, pues de este modo nos escamotean la obligación de dar fin a la obra que los mambises no pudieron concluir.

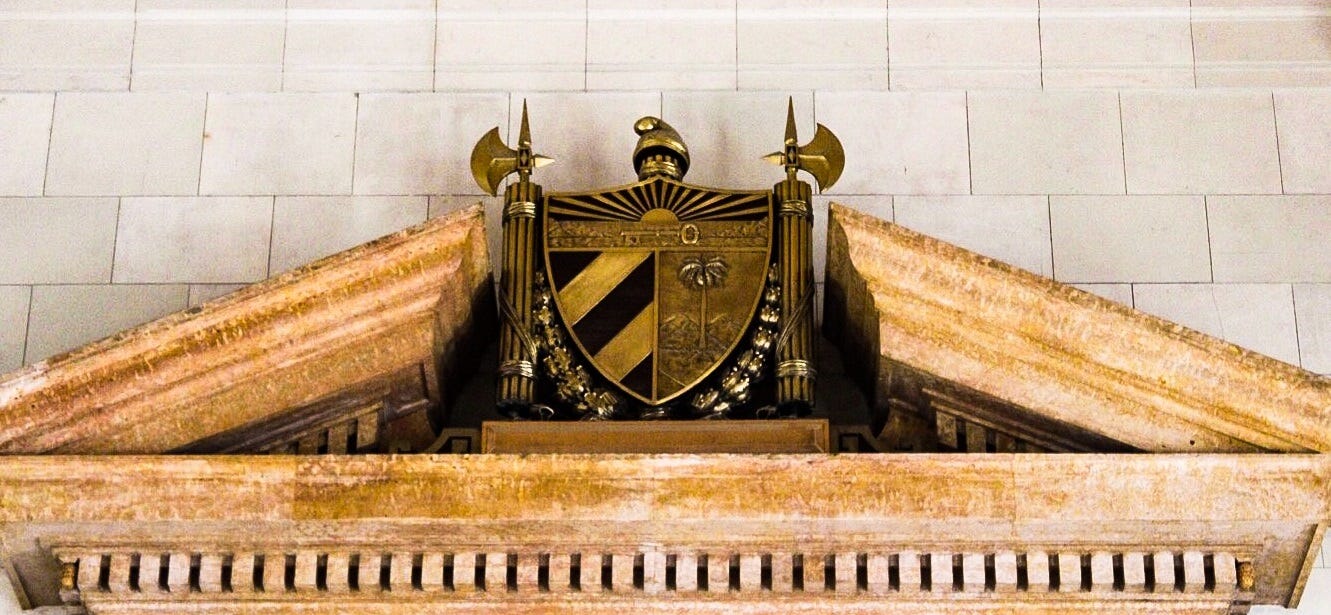

Así dejan el 20 de mayo sin filo que los inquiete, sin lección de lucha: y de paso nos hurtan las tradiciones revolucionarias de Cuba para apropiárselas y conseguir que se estén quietecitas en la urna de las antigüedades empolvadas. Desgraciadamente para ellos, ya hemos aprendido que nuestras efemérides patrióticas son algo más que simples curiosidades de museo. Sabemos que en ellas palpitan viejos índices de los anhelos actuales de las masas populares cubanas; y que hay que defenderlas contra quienes afirman que las criollas aspiraciones colectivas de hoy son consecuencia de un «redentorismo» importado. Por eso es necesario destacar, ahora que se cumplen cuarenta y cinco años del instante en que la enseña nacional ondeó en el Morro, lo que realmente significó aquel 20 de mayo. Y cuál es el mandato que de él derivan los cubanos que como nosotros, marxistas, quieren ser leales a sus antepasados mejores.

En las postrimerías del siglo XVIII y los albores del XIX aparecen en Cuba las primeras manifestaciones inequívocas del surgimiento de la nacionalidad cubana. Toda nuestra historia posterior es el relato de luchas nacionales por abrirse los caminos de un desarrollo propio que está obstaculizado principalmente por fuerzas exteriores. Siendo Cuba colonia de España había de ser España el primer enemigo a vencer por el pueblo cubano. Mas, a lo largo del siglo XIX, mientras España afinca tenazmente su dominio político en la Isla, le va naciendo a Cuba una nueva metrópoli comercial: los Estados Unidos. Antes de que medie la centuria se ha hecho patente esta realidad, que será más intensa en las décadas siguientes y que tendrá consecuencias ostensibles sobre nuestra última guerra de independencia. Las autoridades hispánicas, al abandonar nuestro país definitivamente, son reemplazadas por un gobierno norteamericano que se hace cargo de los asuntos insulares, es decir, la metrópoli comercial de Cuba asume oficialmente la dirigencia de la tierra pequeña y cercana cuya vida económica venía mediatizando desde mucho antes. Y cuando nace la República, si alcanza gozosa culminación la patriótica pelea nacional por crear un estado independiente sobre las ruinas del coloniaje español, no es menos cierto que ya nos muerde la Enmienda Platt. La Enmienda puede mermar nuestra soberanía porque traduce a moldes políticos un hecho: que los cubanos han perdido los resortes de su economía a principios del siglo XX. Es que la pelea por la independencia ha asolado los campos y hace perder a gran parte de la burguesía cubana su tradicional control de la tierra. Y de ello se desprende que Cuba gana su independencia de España, pero no pue de zafarse de una supeditación económica a los Estados Unidos generadoras de la tutela que Washington se reserva sobre nuestro pueblo por el artículo tercero de la Enmienda. En 1902 queda en pie este problema, cuya liquidación dependerá de las generaciones posteriores.

Apenas hay que aclarar que los mambises no fueron responsables de que su magno esfuerzo quedase limitado por circunstancias internacionales poderosísimas.

Al izar su enseña revolucionaria el 20 de mayo, nos dieron el fruto de un siglo de luchas sangrientas y se abrieron paso victoriosamente sobre valladares enormes. Pero sería muy cómodo invocar aquel extraordinario paso de avance, que tiene derecho permanente a nuestra reverencia y nuestro homenaje, con olvido de lo que aún falta por hacer en el camino de la liberación cubana.

Lejos de ello, el ejemplo glorioso de nuestros «viejos» nos traza la misión de hacer válida la independencia de Cuba mediante un implacable rescate de la riqueza nacional, intervenida por manos extrañas, y a través de un ejercicio creciente y firme de nuestra soberanía.

No fue fácil para los cubanos de la pasada centuria encontrar la ruta histórica de la libertad. Muchos fueron reformistas y creyeron que con la denuncia sistemática y enérgica de los vicios coloniales habrían de obtener que Cuba fuera alzada por España al rango de una «provincia» de la Península, con amplias posibilidades de autodeterminación. Otros fueron anexionistas y trabajaron, por móviles muy diversos, en favor de la incorporación de Cuba a los Estados Unidos. Y otros, heridos por el espectáculo «social», aplicaron exclusivamente sus fuerzas a la abolición de la esclavitud. Pero la Historia dio la razón a los que comprendieron que la mayor suma de progresos políticos, «sociales», y económicos vendría a través de la lucha por la independencia. Sin embargo, aun estas proyecciones independentistas se orientaron por diversos caminos y fueron alimentadas por estratos distintos. A principios del XIX Román de la Luz y Joaquín Infante conspiraron para crear una república grata a los grandes productores azucareros y cafetaleros de entonces: una república esclavista. Fracasaron por no haber logrado interesar a la gran burguesía agraria cubana, que prefería enriquecerse con sus esclavos antes que arriesgarse a perderlos en intentonas revolucionarias. En la tercera década, con aliento más popular, laboraron por la independencia la sociedad secreta «Soles y Rayos de Bolívar», los camagüeyanos Francisco Agüero y Manuel Andrés Sánchez, el gran Félix Varela y los asociados a la «Gran Legión del Águila Negra». Fracasaron también. Y no solo porque Agüero y Sánchez, como los hombres de «Soles y Rayos», confiasen ingenuamente en los estímulos insurreccionales que, con escasa seriedad, les hicieron llegar los colombianos, ni porque cosa análoga sucediese a los de la «Legión» con inspiraciones separatistas procedentes de México.

Lo fundamental — bien lo comprobó Varela — era que los poderosos hacendados de Cuba no estaban dispuestos a acaudillar una pelea independentista que estimaban fatal para las grandes ganancias que obtenían explotando sus campos de caña y de café.

Por eso no hubo revolución recia por la independencia hasta que un sector considerable de la gran burguesía agraria cubana estuvo dispuesto a lanzarse al monte. Ocurrió ello con Céspedes en 1868, y no obtuvieron los productores el rápido triunfo que esperaban. La guerra duró diez años; y a fuerza de ser sostenida por campesinos pobres y por negros acabó por sacar a planos dirigentes ciertos hombres de humilde extracción social que no habían sido los jefes iniciales. Así, si la juventud ilustrada y radical ganó la Asamblea de Guáimaro a los conservadores azucareros orientales, si prevalecieron las ideas de Agramonte sobre las de Céspedes, pronto se hizo más profundo el sentido popular de la guerra con líderes como Máximo Gómez y el turbulento Vicente García. Y la paz del Zanjón, que cerró el heroico intento, sirvió para exaltar a la máxima dirigencia ideológica insurrecta de la Protesta de Baraguá al mulato Maceo, el mejor representativo del mambisado humilde.

Todo el independentismo posterior anduvo movido por la acción de cubanos de modesto origen. Primero la Guerra Chiquita, luego las intentonas fallidas, por último la revolución de 1895. Los restos del patriciado cubano que habían escapado al empobrecimiento súbito del 68 prefirieron volver la espalda a la independencia y refugiarse en el autonomismo. Por no haber participado como clase, la burguesía agraria cubana en la preparación del 95, resultó tan patrióticamente insólita la conducta de Marta Abreu, y tuvo Martí que fabricar el gigantesco esfuerzo con centavos de los obreros tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso. Y no fue casual que, a la vez, un congreso de trabajadores cubanos — ¿el primero? — acordara en La Habana respaldar la independencia y fuera violentamente disuelto por las autoridades en 1892. Llegó la última guerra libertadora precedida por un programa democrático y popular que quedó asentado en las «Bases del Partido Revolucionario Cubano», de Martí y en el «Manifiesto de Montecristi». Y de ella hubiera nacido la más progresista de las repúblicas hispanoamericanas si la dirección ideológica de los acontecimientos no hubiese sufrido un vuelco por la intervención estadounidense en la guerra.

Vino la paz sin la independencia, con la Intervención. Y, con esta última, el regreso de las capas conservadoras de Cuba a una vigencia directriz que tenían perdida al estallar la guerra.

El desenlace doctrinal del 95 fue, pues, enteramente inverso al del 68 cuando el contenido democrático de la revolución empezó a resquebrajarse bajo la realidad del gobierno interventor. Y aunque a este gran golpe sucedieron otros, no se resignaron nunca los sectores populares — y entre ellos la aun débil clase obrera de Cuba — a presenciar sin protesta la vulneración del programa martiano. Nuestras luchas republicanas más profundas no han sido otra cosa que la expresión de esa inconformidad de los sectores populares con la parcial frustración republicana; la reclamación de libertades democráticas, igualdad social y derecho de todos a disfrutar del bienestar común. Y ahora que una clase obrera potente encabeza las luchas nacionales por revitalizar el programa democrático de Montecristi, hay derecho a sonreír cuando nos hablan de «doctrinas exóticas» y de «redentorismo extranjerizante» los reaccionarios que siguen mirando a Washington. Pues con frecuencia ladra en ellos, junto al malsano egoísmo, la ignorancia más genuina.

Desde que se inició el gigantesco proceso de expansión norteamericano — que habría de convertir 13 estados del Atlántico en los 48 actuales estados de la Unión que llegan al Pacífico, y que haría ascender a más de ciento treinta millones de habitantes la inicial población estadounidense de tres millones y medio — Cuba fue incluida por los estadistas de Washington en la órbita expansiva. En 1805 ya expresaba Jefferson su aspiración a apoderarse de nuestra rica isla, que trató de materializar en 1809 mediante el envío de James Wilkison con proposiciones al gobernador Someruelos. Y no fue por otra causa que el propio Someruelos se vio obligado a expulsar de Cuba a otro agente, William Shaler, en 1811. Uncle Sam iniciaba su ronda. Pero se hacía difícil anexarse a Cuba sin chocar violentamente con las aspiraciones que también Inglaterra abrigaba sobre ella; y los políticos del Potomac, decididos a esperar coyuntura favorable, se conformaron con respaldar en nuestro suelo la dominación hispánica hasta que propicias circunstancias económicas y geográficas les permitiesen tomar la anhelada presa. Tal línea de conducta inspiró la famosa Doctrina de Monroe, en buena medida, en 1823; así como la oposición yanqui a que Bolívar propiciase la independencia cubana en el Congreso de Panamá, en 1826. Más tarde tres presidentes norteamericanos — Polk, Pierce y Buchanan — intentaron comprar la Isla al gobierno de Madrid sin que cristalizaran las negociaciones. En el ínterin no había faltado un cálido apoyo de los estados sureños a distintas manifestaciones anexionistas presentes en Cuba de 1845 a 1855. Sin embargo, los conflictos internos, unas veces, y las contradicciones internacionales, en más de una ocasión, aplazaron el ímpetu norteamericano para tiempos mejores. Se conformaron los estadistas yanquis con estimular el crecimiento de relaciones comerciales entre Cuba y los Estados Unidos, hasta que fueron estas superiores a las tradicionalmente existentes entre Cuba y España. De esta suerte, comprando y vendiendo a los cubanos más que España, dominaron los Estados Unidos la economía de la Isla mucho antes de que tomasen las riendas del desenvolvimiento político insular.

La revolución de 1868 puso en la cancillería yanqui una nota de alarma.

Temeroso de que la pieza se escapara, tuvo buen cuidado el presidente Grant de obstaculizar con fiereza la ayuda que los mambises buscaban en la Unión Negando el reconocimiento a la República en Armas, persiguiendo las expediciones organizadas en suelo nórdico por los revolucionarios cubanos.

Grant logró cooperar eficazmente al derrumbe de nuestra Guerra de los Diez Años. Y su gestión tuvo fruto visible después del Pacto del Zanjón, cuando empezaron a multiplicarse en tierra criolla las inversiones importantes de capital norteamericano. A la expectativa aun en lo que toca al dominio político, Washington soltaba la rienda al capital inversionista mientras esperaba la oportunidad histórica que habría de dar el triunfo en la Isla a la ambición norteamericana sobre la británica.

Así las cosas, llegó la revolución de 1895, como un nuevo peligro para la futura hegemonía yanqui en Cuba. Al principio se conformaron las autoridades del Potomac con imitar la conducta de Grant en la anterior guerra cubana: es decir, limitáronse a perseguir a los revolucionarios de Cuba en suelo norteño, y a negar el reconocimiento a la República en Armas. Pero la victoriosa realidad de la Invasión, forjada por Maceo y Gómez, les hizo comprender que ahora la revolución cubana era dueña de una insospechada vitalidad. Y como andaba la diplomacia del Norte tomando avenidas para construir el canal de Panamá, y Cuba se encontraba en medio de la ruta marítima que uniría el futuro canal con el territorio estadounidense, resultó imprescindible reconsiderar la postura de los Estados Unidos hacia la guerra que se libraba en la Isla. De aquí salió la protesta yanqui contra Weyler en 1897 y la Guerra Hispano-Americana, cuya tradicional denominación ha reflejado con exactitud el choque entre dos metrópolis voraces.

El Congreso de los Estados Unidos reconoció el derecho del pueblo cubano a la independencia; según se ha afirmado, a virtud de un jugoso reparto de bonos entre ciertos congresistas. Y oportuno es consignar que los norteamericanos entraron en guerra con España sin atarse a compromiso alguno con las fuerzas del Ejército Libertador, como lo demostraron hechos muy notorios. Máximo Gómez, nuestro General en Jefe, fue desconocido en el minuto en que Washington buscó acuerdo con Calixto García para desembarcar tropas yanquis en Oriente. A Calixto García no se le permitió entrar con sus soldados en Santiago de Cuba cuando esta ciudad se rindió a Uncle Sam. Y en el Tratado de París, que puso fin a la contienda y que decidió la suerte inmediata de Cuba, no figuraron los cubanos como signatarios. Hicieron el guiso diplomático, mano a mano, España y los Estados Unidos.

Lo que vino después, a nadie debe sorprender. Como los vecinos del Norte no habían participado en la guerra para dar vigencia al «Manifiesto de Montecristi», quedó trunca la revolución cubana, con la tierra fuera del control de los empobrecidos hijos del país, y el comercio en manos de sus eternos usufructuarios españoles. Los autonomistas, traidores al magno sacrificio, fueron reverenciados por el Gobierno Interventor como hombres «de orden» que eran. Y no pudieron evitar los patriotas que en torno a las autoridades yanquis fuera produciéndose un reagrupamiento de elementos ambiciosos y de conservadores sinceros. En ese marco, de vía libre a las inversiones norteamericanas crecientes, de ciudadanización fácil al español establecido y reaccionario, de elecciones municipales hechas con restricciones del sufragio y de desconcierto doctrinal en el sector patriota, hubo que estructurar la República.

¿Qué República? Una en cuyo heroísmo no bastó a contener la puñalada de la Enmienda Platt, mediante la cual los Estados Unidos se reservaban el derecho a futuras intervenciones en Cuba, amén de permanentes bases navales cuidadosamente atentas a las rutas del canal de Panamá. Solo aceptando tales condiciones pudo nacer Cuba como república independiente Y así nació: con servidumbre económica y con libertad política relativa. En condiciones como jamás soñaran Martí y Maceo.

¿Quiere esto decir que el 20 de mayo es símbolo de un gran fracaso histórico? Nada más absurdo. Es el victorioso símbolo de una gran etapa conquistada. Porque esa república sin tuétano económico propio y con mediatizada independencia constituyó un desbordante paso de avance sobre las cadenas coloniales y el estrangulamiento de la Intervención.

De un modo u otro, superando obstáculos inmensos, los cubanos se dieron en 1902 un Estado nacional, alejando la férula política de extranjeros dominadores y abriendo al pueblo de Cuba un mundo de posibilidades desconocidas hasta entonces. Franquearon a su patria un nuevo ciclo de luchas progresistas y nos dieron, junto a la bandera alzada en el Morro, una lección enorgullecedora de coraje y resistencia frente a los factores históricos que parecían destinados a aplastar a Cuba. No pudo impedir el triple juego de España, Inglaterra y Estados Unidos que los mambises sacaran del Caribe un nuevo país independiente, al costo del esfuerzo de una centuria. No lograron los patriotas, es cierto, la plenitud de sus objetivos democráticos. Pero lo mucho que obtuvieron ha sido el zócalo de todos los avances económicos, sociales y políticos de Cuba en el siglo actual, que jamás se hubiesen conquistado bajo la terrible opresión colonialista.

Mas, importa entender que la felicidad y el progreso de un pueblo no pueden ser alcanzados de un solo golpe, por una acción revolucionaria históricamente aislada, sino a través de una concatenación de luchas populares sucesivas que son las fases distintas del gran proceso humano. Los insurrectos hicieron ayer su parte, lo más difícil, al emancipamos de España y dar vida a nuestra soberanía sobre las trabas que le fueron impuestas por el ambicioso poder de magnates y políticos de Norteamérica.

Toca a los cubanos fieles a esa huella revolucionaria proseguir la obra mambisa, y ratificar en cada 20 de mayo el propósito de sostener la pelea contra los que ayer impidieron el triunfo pleno de los patriotas y hoy cierran el paso a la plena independencia de Cuba.

En esa gran tarea se hace indispensable hacer comprender al pueblo que toda independencia política es posible únicamente si se cimentan en una verdadera y real independencia económica. Cuba, que no puede ser excepción a esta regla, solo encontrará su normal desenvolvimiento histórico en la medida en que vaya venciendo, a la vez, los obstáculos que la separan del disfrute de su propia riqueza, y la acción entreguista de los que sirven a Washington por ventajas personales. Como en el 95, el imperialismo norteamericano, el comerciante importador español y los sectores más ricos de la burguesía nacional se atraviesan en el camino: ya estaban en tal postura cuando Martí quiso encender la guerra. Mas, en la arena pública de hoy, para alzar la tradición mambisa, está el Partido Socialista Popular, está la clase obrera cubana, están las fuerzas capaces de querer la liberación nacional y fatigarse por ella. En nuevas circunstancias mundiales anda debatiéndose nuestro nuevo choque histórico, que no podrá servir para respetar castas de hombres que viven de la explotación de otros hombres. Cuba irá alcanzando, junto con la independencia económica y la justicia social que no obtuvo en 1902, la definitiva vigencia de una soberanía que nació pálida con la República.

Ya en el transcurso de nuestra vida republicana han sido obtenidas conquistas muy altas. El derrumbe de Machado despejó la vía al clima democrático nacional que nuestro país disfruta desde hace años. La eliminación de la Enmienda Platt en 1934 hizo desaparecer el instrumento jurídico esgrimido por los imperialistas de Washington para interferir «legalmente» en nuestro desarrollo interior. Y la Constitución de 1940 ha marcado líneas de progreso para toda la nación cubana, cuyos beneficios experimentan muy especialmente los trabajadores, indican esas jornadas victoriosas que avanzamos sobre el cerco impuesto antaño a los patriotas: que vamos ganando posiciones al enemigo. Pero mucho resta aún.

No hagamos, pues, al cumplirse 45 años de la fundación de la República, en este 20 de mayo, una torpe catarata de palabras vacías sobre los huesos de los mártires.

Tracémonos, por el contrario, el compromiso recio de sostener las luchas del pueblo cubano contra sus enemigos de siempre, y alcemos nuestra lucha por el rescate de la riqueza nacional, por el respeto a nuestra soberanía y por la real igualdad social entre los cubanos. Así honraremos sin hipocresía la significación verdadera del 20 de mayo.

Notas:

* Este texto apareció en la revista Fundamentos, del Partido Socialista Popular en la edición correspondiente al mes de mayo de 1947 (año VII, número 67) en las páginas 403 a la 410. (Esta y todas las notas son de La Tizza)

[1] Aunque en el texto original se hace referencia al 20 de mayo con mayúsculas, en esta edición nos ceñiremos al uso en minúscula para el nombre de los meses como es común en español. En general, hemos actualizado el uso de los signos ortográficos a las normas contemporáneas.