Por: Jorge Gómez

[Ponencia presentada en el Coloquio a propósito de los cincuenta años de la revista Pensamiento Crítico].

El centro de la Habana se había desplazado definitivamente hacia la zona del Vedado. La Rampa era una especie de parque de ciudad grande, en que los jóvenes iban a nada y a todo, a ver y a dejarse ver. En la esquina de L y 23, el cine Warner, famoso entre los circuitos de estreno de la capital, había perdido su nombre americano para tomar el de Radiocentro, para volverlo a perder enseguida, y tomar el nombre cubano y revolucionario de Yara. El hotel Havana Hilton nacionalizado bien temprano, también había cambiado su nombre por el de Habana Libre, y prácticamente era el punto de partida de todo el tránsito, el lugar obligado de todas las citas (amorosas o no) y todos los encuentros.

En los terrenos de lo que había sido un hospital más bien sórdido, se acababa de levantar, semejante a un platillo volador, la más grande de las heladerías de la historia nacional, en la que se podía degustar los que vendrían a ser también los mejores helados de esa historia, émulos declarados de los tan encumbrados Howard Johnson, con más de treinta sabores (algunos de los cuales tendrían nombres tan lejanos de nuestra cultura del helado cotidiano como “pistaccio”, “chocolate nuez”, “crema escocesa”, “ajonjolí” o “creme de vie”) y más de veinte especialidades.

La Universidad de la Habana está a unos escasos trescientos metros. Los jóvenes profesores de Filosofía y los de Letras, los estudiantes de Economía y Planificación, los que estrenaban la carrera de Psicología o los cursos acelerados de Sociología, los trovadores y los poetas más exquisitos, los pintores sin galerías para exponer aún, los latinoamericanos de varios países que después serían guerrilleros (algunos serían mártires), las muchachas que no esperaban a que la FMC las hiciera iguales, los que ganaban el Premio Casa de la Américas o el Premio David como si fuera lo más natural de la vida, sin alboroto.

No fue una bohemia de bares y cantinas, de consumos exóticos o rebuscados. Bastaba un helado, incluso el más común helado de vainilla, para estar, hasta bien entrada la noche, tratando de componer un mundo en que todos (hasta los más preclaros pensadores de generaciones anteriores) éramos puros diletantes.

La música bailable

Probablemente, mi mejor amigo de la adolescencia fue Ángel Hernández. Él tenía una particular habilidad para simplificar y hacer simpáticos los enunciados más difíciles de cualquier filosofía. Ambos éramos fanáticos de la música. Él tranquilizaba mis tormentos existenciales, cuando me decía, con total convicción: “En Cuba, el deporte es la pelota; y el arte, la música… La música es la música popular… y la música popular, la bailable”. Quiero que este sea mi homenaje a ese joven eterno que lamentablemente, ya no estará más cono nosotros. Voy a comenzar precisamente por ahí.

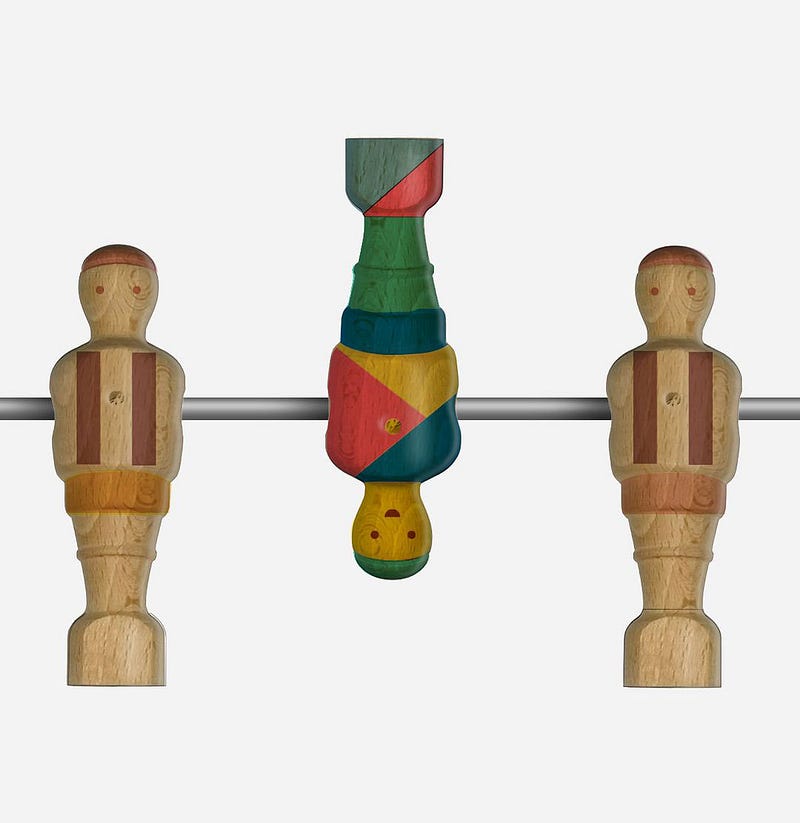

En aquellos momentos, se había consolidado uno de los hechos más significativos en la historia del baile popular: el estilo “casino” y la llamada “rueda de casino”, una curiosa mezcla de sabrosura criolla y giros de rock and roll.

Ya la Sonora Matancera era sólo un recuerdo, pero el Conjunto Casino era imprescindible. Faz, Ribot y Espí cantaban (los tres en un solo micrófono, como exigía la época), y se podía ver fácilmente cómo viajaban los camaroneros, encendiendo estrellas en el litoral, y había que parar de bailar una, dos, tres veces según se parara la bola.

Chappotín, Lilí Martínez y Miguelito Cuní saborean el quimbombó que resbala, venden el saco de carbón a tres quilos, comen candela, y se salpican cuando el tiburón se baña.

La Orquesta América y la Aragón, habían trasladado a los ’60 el sonido charanguero. Abelardo Barroso, que ya entonces era una persona “mayor”, pegó a la Sensación. Dijo que era guajiro y que venía de Cunagua, pintaba a Matanzas confusa y las Cuevas de Bellamar, y nunca se cansó de pedirle a Macorina que le pusiera la mano aquí. En la Orquesta de Neno González, un cantante atormentado reclamaba dramáticamente a la amada no saber besar ni estrujarse en una boca –“porque eres cobarde” — , y concluía con un apoteósico marañón, que definitivamente le gustaba mucho más.

Desenfadado e informal, irreverente y maravilloso, el Beny cantaba a Santa Isabel de las Lajas, querida; a Cienfuegos, la ciudad que más le gustaba; a Santiago de Cuba, policromada estampa criolla que derretía el sol; a la Bahía del Manzanillo, donde pescaba la luna en el mar… tantos lugares inmortalizados por una sola voz, como la camarera que le servía un trago de ron y tomaba cerveza junto a su corazón…

El grupo Lulu Yonkori había dado la sopita en botella a todo el país, en el primer guaguancó grabado en disco (“El vive bien”, 1956).

Rumbavana nos descubría a Juan Formell cuando Van Van era sólo un proyecto y al Son de Adalberto, cuando todavía no se pensaba en Son 14.

Pello el Afrokán, hacía mover a toda la isla con el mozambique, un ritmo tan explosivo como efímero.

Al frente de Los Bocucos, un conjunto en el que Ibrahim Ferrer tocaba el güiro y hacía coros, Pacho Alonso no quería piedra en su camino. A él no le importaba que le dijeran feo, pero, como Faustino Oramas, estaba preocupado porque en Guayabero le querían dar.

La canción y el bolero

De todas partes nos llegaba alguna canción. De Francia, valía la pena el armenio-parisino Charles Aznavour, a pesar de algunas traducciones al español con kitsch de campeonato, y Jean Ferrat (a partir del éxito taquillero de “La vieja dama indigna”).

De Italia, estaban recién entrando las canciones de Sergio Endrigo, en sus originales y en versiones de Roberto Carlos o Dyango. Pero eran “convoyadas” con Rita Pavone (¡ay, aquella lamentable versión de “If I had a hammer” de Pete Seeger!), y con lo bueno y lo malo de las canciones que andaban en el entorno de los festivales de Sanremo.

De España nos llegaban, por supuesto, muchas más propuestas. De modo que al notable descubrimiento de Joan Manuel Serrat, había que sumarle Karina, Marisol, Rocío Durcal en su etapa española, Raphael, Nino Bravo, Juan y Junior… y todo lo que hoy suele llamarse “la década prodigiosa”, y que entonces le llamábamos “la música de Nocturno”

Esa misma música multiplicada nos llegaba de América Latina. Sería interminable la lista, y habría de todo como en botica. Pero habría que destacar a los Buckis, de México, y al argentino Leonardo Favio, quien quizás simplemente le regalara una rosa, a la que fue suya un verano, solamente un verano.

En Cuba, el temperamento de Lourdes Torres, recién salida de Los Modernistas, creaba un desafiante estilo feminista que ha permanecido por muchos años casi intacto en nuestra cancionística. Martha Strada rompía muchos esquemas interpretativos, y lograba hacer una versión de “La mamma” más dramática aún que el ya dramático original de Aznavour.

El bolero de los ’60 tenía sus héroes. Orlando Vallejo, dueño y señor de las victrolas. Orlando Contreras “la voz romántica de Cuba” al que nada lo colocó tan en la cima como “Un amigo mío”, el primer “Rashomon” bolerístico de la historia. José Tejedor, el maestro del bolero moruno. Ñico Membiela, que tuvo un éxito rotundo con lo que hoy se llamaría un “mashup” que unía el viejo bolerón mexicano “Contigo” con otro, llamado “Besos salvajes”, de confusa paternidad y texto de José Ángel Buesa, pero nada lo haría tan popular como aquel “Boxeo de amor”, un antecedente insólito de la canción erótica. Y, por supuesto, Lino Borges, su corazón hecho cristal y su irrepetible versión del clásico mexicano “Vida consentida”.

Hubo muchos cuartetos entonces. Pero habría dos llamados a brillar con luz muy especial.

Los Meme convirtieron en hits nacionales todos los temas de Meme Solís, y piezas tan distintas entre sí como “El torrente” y “Sans toi”, el hermoso tema compuesto por Michel Legrand para el film “Cleo de 5 a 7” (Agnes Varda, 1962).

En el otro extremo de la cuerda, cuatro jóvenes pobres y habaneros, conocedores de todas las vicisitudes de la vida mundanal, saltaron del barrio a la inmortalidad en poco más de dos años, con el nombre de Los Zafiros. Las muertes de Ignacio y Kike Morúa en plena juventud dejaron en todos una desconcertante sensación de vacío.

La música “americana”

Ya habían pasado los mejores momentos de Elvis Presley, y los éxitos de Bill Haley (con su guitarra, su buscanovio y sus Cometas) eran, cuando más, un eco que se iba perdiendo a la distancia. A decir verdad, ni James Brown, ni Janis Joplin y mucho menos Jimi Hendrix tuvieron gran impacto en el sonido que circulaba en las calles cubanas de los ’60. “Woodstock” era sólo una referencia para algunos entendidos. En su lugar, llegaba una música más “aséptica”, diseñada por la industria del entretenimiento, con talentos como Paul Anka (¡ah, aquel disco memorable, al que por acá se le llamaba “Los 15 de Paul Anka”, imprescindible en toda fiesta adolescente!).

También acreditable a Nocturno es la entrada de algunos clásicos de la música soul, los imprescindibles sonidos del silencio de Simon & Garfunkel, y el mítico cuarteto The Mamas and the Papas (“Monday, Monday”, “San Francisco”), que nos convocaron a otra manera de escuchar la música “americana”.

Todavía era raro escuchar a Bob Dylan o Joan Baez, y aún más a Leonard Cohen. Nadie había invitado a Lennon a sentarse en un parque habanero, y tener una placa de los Beatles era pasaporte seguro para ser invitado a todas las fiestas de los socios de la Universidad.

La era ya estaba pariendo un corazón, y ese año moría el hombre de ese siglo… allí. Pero esas canciones llegarían en el 68, poco después de que descubriéramos a Silvio, en uno de esos programas musicales de la televisión de entonces, contándonos su sueño de colgado y la sed de amor de una bruja amiga. Fue una sacudida. ¡Violenta!

La necesidad del “arte y la cultura de la Revolución”.

En las otras esferas, los años ’60 serían un verdadero torbellino de ideas: todo era puesto a prueba, todo era discutible, las verdades eran — cuando más — relativas, “ni César, ni burgués, ni Dios”.

Lunes de Revolución

Desde el propio periódico Revolución, órgano oficial del Movimiento 26 de Julio, y apenas unos meses después de aquel enero del 59, se comenzó a mover el pensamiento. Convertido ya hoy en una especie de mito, el sorpresivo suplemento cultural Lunes de Revolución podía darse el lujo de hablar desde una poética de vanguardia impensable sin una verdadera revolución del pensamiento. Virgilio Piñera, Antón Arrufat, Pablo Armando Fernández, Fayad Jamis, Ambrosio Fornet, Lisandro Otero, convocados por Cabrera Infante, como Goytosolo y Carlos Fuentes, eran el cotidiano, donde había también diseños de Raúl Martínez y Tony Évora, fotos de Korda y de Raúl Corrales, y los crípticos dibujos de Chago Armada, quien, para asombro de muchos de nosotros, había escrito la mayoría de las canciones del Quinteto Rebelde.

La Casa de las Américas

Muchas veces, las instituciones, como tantas otras invenciones humanas, se parecen a sus líderes. La Casa de las Américas fue fundada en el mismo 1959, y tuvo al frente, por más de veinte años, a Haydée Santamaría.

Poco a poco, comenzaron a llegar, desde todas partes, narradores y poetas, pintores y escultores, ceramistas, las más variadas gentes y oficios de teatro, sociólogos, historiadores, folkloristas y cantores que iban poblándola como una aldea mágica, donde podían coincidir, a la hora menos pensada del día menos pensado, digamos Julio Cortázar, Pete Seeger, Roberto Matta, Roque Dalton, Roy Brown, Argeliers León y Regis Debray.

Comenzó a ser una moda juvenil asistir a cuanto evento se produjera en la Casa. El Premio Literario Casa de las Américas era seguido como se siguen en otras latitudes las ceremonias de los Oscar y los Grammy.

Un buen día, la Casa convocó a un encuentro de la “canción protesta”, que tendría ecos impredecibles. La entonces joven (y siempre incansable) Estela Bravo tuvo a su cargo la organización de ese evento sin precedentes. En la propaganda del encuentro, apareció por primera vez la hermosa rosa sangrante diseñada por Alfredo Rostgaard, que sigue dando la vuelta al mundo como símbolo de la canción comprometida.

El Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos (ICAIC)

También en los primeros meses de 1959, se había creado el ICAIC.

Tan temprano como en 1962, ya habían aparecido más de un centenar de emisiones del Noticiero ICAIC Latinoamericano, verdaderos ejemplos del buen hacer; se había fundado la Cinemateca de Cuba con una impresionante programación, y protegiendo todos los fondos cinematográficos cubanos; habían sido publicados decenas de números de la revista Cine Cubano; habían aparecido también decenas de documentales con un lenguaje que prefiguraba toda una escuela cubana del género, de la cual podría hablarse con nombre propio, y que comenzaba a ser noticia en los grandes eventos cinematográficos, en los que abundaron, desde entonces, los premios y los reconocimientos.

El ejemplo total: Santiago Álvarez, una especie de ser de otra galaxia, que abrió fuego graneado hacia todas las direcciones. En ese año, llegó la magia irrepetible de “Por primera vez” (Octavio Cortázar, 1967). Definitivamente nos convencieron de que el documental tenía vida propia, y no sería ya, nunca más, el simple “complemento” de la “película” en los cines cubanos.

A Julio García Espinosa se deben, por lo menos, dos grandes largometrajes: “Cuba baila” (1960) y “Aventuras de Juan Quin Quin” (1968). A Manuel Octavio Gómez, “La salación” (1965) –un tema “atrevido” para la época– y “La primera carga al machete” (1969). A Humberto Solás, apenas dos títulos le valieron reconocimiento inmediato: “Manuela” (1967) y “Lucía” (1969).

Pero, sobre todo, ahí estaba Titón. Siete filmes en esa década, entre ellos tres de los más recordados de toda la historia del cine cubano: “Las doce sillas” (1962), “La muerte de un burócrata” (1966) y el clásico de clásicos “Memorias del subdesarrollo” (1968).

Como si esto fuera poco, el ICAIC había logrado un sub-producto extraordinario: la producción de carteles. Lo curioso es que aquel lenguaje rebuscado, siempre distante de la inmediatez ramplona de una buena parte de lo que aparecía como propaganda en otros sectores, era entendido por los más. El que no tuviera una buena colección de “afiches” del ICAIC colgado en sus paredes, no podía aspirar a mucho.

Es acreditable también al ICAIC, y a la paciencia y sabiduría de Alfredo Guevara, la creación del Grupo de Experimentación Sonora, verdadero laboratorio creativo en el que todo sería posible, y que dotó al cine cubano de una personalidad sonora única y reconocible.

Inventando cuanto había que inventar, abriendo una perspectiva inconmensurable, el ICAIC nos propuso ver el mejor cine del mundo en medio de polémicas que, en oportunidades, trascendieron el mundo cultural para adentrarse en los muchos vericuetos ideo-políticos que una revolución naciente va generando por su propia naturaleza.

Anita Ekberg, ebria, se movía, con su sueca sensualidad, dentro de la Fontana de Trevi en el mismo cine en que Monica Vitti tenía aquella mirada siempre perdida, Cybulski era tan intenso como James Dean, un niño inválido disparaba a una paloma blanca, Jana Projorenko llenaba de ternura los últimos días de un joven soldado devenido héroe por casualidad y Tatiana Samoilova miraba pasar las grullas bajo un cielo encapotado. Chrujai, Kalatosov, Fellini, Polanski, Truffau, Tony Richardson, Saura, Antonioni aseguraban llenos completos en cualquier cine incluyendo los llamados cines de barrio. Nada mal.

La literatura

Ya habíamos conocido a Ti Noel, el seguidor de Mackandal, y habíamos escuchado toda la Sinfonía Heroica en el Auditorium, metidos en la dolorosa persecución de “El acoso”. Así nos fuimos preparando para las complicadas aventuras mundanales del iluminado Victor Hughes, y sus escarceos amorosos con Sofía. Carpentier. El realismo mágico. Un arte superior.

El senador Gabriel Cedrón afirmaba: “El país avanza, señores. ¡Esa es la situación!”, y Lisandro Otero arrancaba su trilogía cubana con un premio Casa de las Américas.

Habían comenzado a llegar algunos libros “medulares”. Los hombres de aquel general llamado Panfilov, estuvieron muchos años literalmente “en primera línea”. El espíritu aventurero de toda una generación saltó de los aviones cazas que piloteaban los “Halcones negros” directo a la carretera que llevaba a Volokolansk.

Empezaron a ser como de la familia, todos los Buendía de “Cien años de soledad”, Aura y Felipe Montero, Pedro Páramo y Juan Preciado, el Jaguar y el Esclavo, la Maga y Rocamadour. Sabíamos, por Vallejo que hay golpes tan fuertes en la vida como del odio de Dios y que Walt Whitman se cantaba y se celebraba, con toda la razón de saberse un ser humano, pero sobre todo que Neruda podía escribir los versos más tristes esa noche, pero nos estaba pidiendo un minuto sonoro para la Sierra Maestra, y, que Juan Gelman reclamaba a gritos que se nos abriera la puerta de la historia para entrar con Fidel, con el Caballo.

Fayad Jamis había publicado “Los puentes”. Fue un descubrimiento. Todos anduvimos por París. Todos fuimos vagabundos de la ciudad, el otoño y el alba. Todos nos enamoramos de Kinnairam, la perseguida del cuento árabe para Mariannik. Pero a ese poemario accedimos sólo después de que ya habíamos quedado desarmados cuando leímos, por primera vez, los poemas simples y directos de “Por esta libertad” (Premio Casa de las Américas, 1962) y nos convencimos una vez más de que habría que darlo todo, hasta la sombra, si fuera necesario, por aquella libertad de canción bajo la lluvia.

Fernández Retamar, trataba de construir una escuela con las mismas manos de acariciarla (a ella, la eterna y desconocida musa de los poetas), se preguntaba si aquella voz de Beny Moré era ya la voz de nadie, y si en el futuro previsible habría bastón. “Con las mismas manos” (1962) fue el otro gran poemario de cabecera.

Ahí, al lado, teníamos a Jesús. Tipo del barrio, unía a su enorme talento y su necesidad de saber de todo, un notable carisma y unas extraordinarias dotes de comunicador. “¡Pendejo!”, decía el personaje. ¡En la primera página del libro! Como un mazazo. Algo tan inesperado como necesario. “¡Pendejo!”, dos veces más ¡en la misma página! Después vendrían uno tras otro, los diez relatos que conforman “Los años duros” (Premio Casa en 1966), la bengala, la clarinada que anunciaba el comienzo de una nueva literatura. Así lo sentíamos todos.

El Chino Heras había estado en Playa Girón y, en un pequeño libro de cuentos, dejó, mucho más que la épica de aquella gesta, algunas de nuestras vivencias definitivas, a propósito de seis jóvenes combatientes con sus seis nombres y sus seis circunstancias. El último se llama “Eduardo”, y narra la más profunda de sus tribulaciones: “Se acabó, la guerra ha terminado y estás vivo…”

Víctor inmortalizaba los ya inmortales restos de las Ruinas de Pompeya y bendecía los muslos feroces de Bárbara, dondequiera que estuvieran, por los mismos días en que Guillermo nos ofrecía una deliciosa receta de amor, que nunca incluyó el matrimonio.

El teatro

Sobreviviendo a su pasado reciente, ya Teatro Estudio se había asentado en el Hubert de Blanck, y ya habían logrado convencer a todos de que Fuenteovejuna fue quien mató al Comendador, que el teatro político no tenía que ser aburrido, y que el teatro cubano podía ser alimento de las grandes masas. “Contigo pan y cebolla” (Héctor Quintero) y más tarde “La noche de los asesinos” (José Triana) abarrotaban la sala y obligaban a repetirlas una y otra vez.

Sartre y Simone de Beauvoir asisten al reestreno de “Electra Garrigó”, Virgilio Piñera sigue, contando parte de su vida contradictoria en “Aire frío” y, en este mismo 1967, sus “Dos viejos pánicos” le darán el premio Casa de las Américas.

Camila no quiere que Ñico se vaya, lo “amarra”, lo persigue, pero algo está cambiando a su alrededor, y la lucha de lo que se prefigura como futuro contra ciertos atavismos ancestrales es inevitable. “Santa Camila de la Habana Vieja” (José Ramón Brene) se apodera de los escenarios, y entra en la televisión.

Estorino estrena “El robo del cochino”, “Las vacas gordas” y “La casa vieja”. Antón Arrufat recién estrena “Todos los domingos”, y prepara “Los siete contra Tebas”. Héctor Quintero vuelve con “El premio flaco”. Todo está listo para la entrada en escena de “María Antonia” (Eugenio Hernández), un clásico temprano del teatro cubano de la Revolución.

Nuevamente emprendedor y vanguardista, Vicente Revuelta encabeza la tropa que, bajo el nombre de Los Doce, ha comenzado el acercamiento a la técnica teatral de Grotowski.

En otro extremo, y buscando las razones para un teatro nuevo entre los montes de la Sierra del Escambray, en las pequeñas miserias y el heroísmo cotidiano, Sergio Corrieri y Gisela Hernández han comenzado a desplegar un movimiento que tendrá dimensiones extraordinarias.

Los viejos sueños de titiriteros recalcitrantemente activos comenzaban a hacerse realidad en medio del Vedado, en la parte más baja del edificio más alto de Cuba. Del ingenuo y cubanísimo “Pelusín del Monte” al muy atrevido y lorquiano “Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín”, el Teatro Nacional de Guiñol se sumaba a la poderosa ofensiva teatral.

Las artes plásticas

De muchas maneras llegaba el vigoroso legado de las vanguardias de la plástica cubana de décadas anteriores, pero nada nos sería tan cercano como el trazo fuerte y los azules intensos del mural de Amelia Peláez en la fachada del Habana Libre, paso obligado de la Universidad a La Rampa.

Los colores del carnaval, los que se posan sobre rostros perfectos de mujeres, los diablitos y otros santos populares, todos convulsionando en paisajes de una ciudad abigarrada en la que uno se reconoce y se extraña. Portocarrero había acaparado la visualidad del cotidiano habanero.

Cabrera Moreno, viaja de la pintura épica a la más delicada sensualidad expresionista.

Pero, sin dudas, el más popular es Raúl Martínez el gran gurú del pop nacional. Para eso, bastaban las secuencias y reiteraciones de imágenes de Martí, que luego extendería a otros héroes como el Che, Camilo y el propio Fidel.

Es también exactamente en este 1967 que el famoso Salón de Mayo del Museo de Arte Moderno de Francia decide tomar La Habana. El Pabellón Cuba crecía en todos los imaginarios posibles, las nuevas aceras de La Rampa se llenan de cuadros empotrados en su granito, que la gente evita pisar, mientras la música iconoclasta de Juan Blanco intenta acompañar aquella instalación permanente.

Algunas publicaciones

Una buena cantidad de publicaciones llenan las librerías y los estanquillos. Es imposible buscar tanto en la memoria. Konstantinov, Roger Garaudy, Sánchez Vázquez, Louis Althusser, el Che, Adam Schaft, Galeano, Regis Debray, Bertrand Russel, la teología de la liberación, Franz Fanon…

Tan cercano El Caimán Barbudo… tan lejana Teoría y Práctica.

¿Yo?

Febrero de 1967. ¡TODO ESO! está pasando por estas calles. A la velocidad de la luz. Y sólo hemos vivido ocho años de Revolución.

Un año antes, caminando desde la parada de la 37, llegué por primera vez al Departamento de Filosofía, con mi camisa gris de trabajo y mis botas rusas… todo tan a la moda.

¿Cómo es que llegué a escribir en un libro de texto para la Universidad? ¿Cómo pude batirme de tú por tú con Michel Guttelman? ¿Cómo redacté una parte del “folletón” sobre política económica? ¿Quién me dijo que yo podía inventar ese primer curso de Estética en la ENA? ¿Qué hago sentado en la oficina de los asesores del Presidente del ICRT? ¿Cómo llegué a compilar con Eugenio ese volumen trascendente de la revista Referencias en que por primera vez estarían juntos Teodoro Adorno, Umberto Eco, Gunther Anders y Armand y Michelle Mattelard, y una docena más de especialistas, para hablar de medios de comunicación masiva y de industrias culturales? ¿Cómo he podido prologar este tremendo volumen? ¿Cómo la Antología de Manuel Sacristán sobre la obra de Gramsci, o la edición cubana de “Eros y Civilización” de Marcuse?

No sé. No me lo creo.

Pero recuerdo bien cuando hojeé las páginas del primer número de Pensamiento Crítico, cuando sentí aquel olor de tinta fresca que era como los zapatos nuevos de mi infancia. Tenía entonces 24 años.

Recuerdo también la portada amarilla y violeta del número 41.

Parece que todo me pasó entre los 24 y los 27.

Hoy es febrero de 2017. Gracias a mis errores como filósofo, he conocido una buena parte del mundo, algunos de sus mejores y más famosos escenarios y estaciones de televisión, mucha gente me reconoce en las calles, me saludan al pasar, y siento que me quieren, tengo una excelente relación personal con Leo Brouwer y Frank Fernández, con Vicente Feliú y Adrián Berazaín, con Elito Revé y con los dos Alexander (el de Habana de Primera y el de Gente de Zona).

Pero sigo teniendo un extraño sentido de pertenencia. Ante cada reto intelectual, me pregunto qué pensarán Fernando, Aurelio, qué pensará Pedro Pablo, mi compañero de la CJC, qué habrían pensado el gordo Hugo o mi hermano Angelito.

No sé dónde se reúnen ahora los muchachos como Alejandro Gumá, a quien debo la gentileza de haberme invitado al coloquio y a decir algunas de estas cosas. Donde quiera que sea, y a pesar de todo… ¡espero que haya 35 sabores!